|

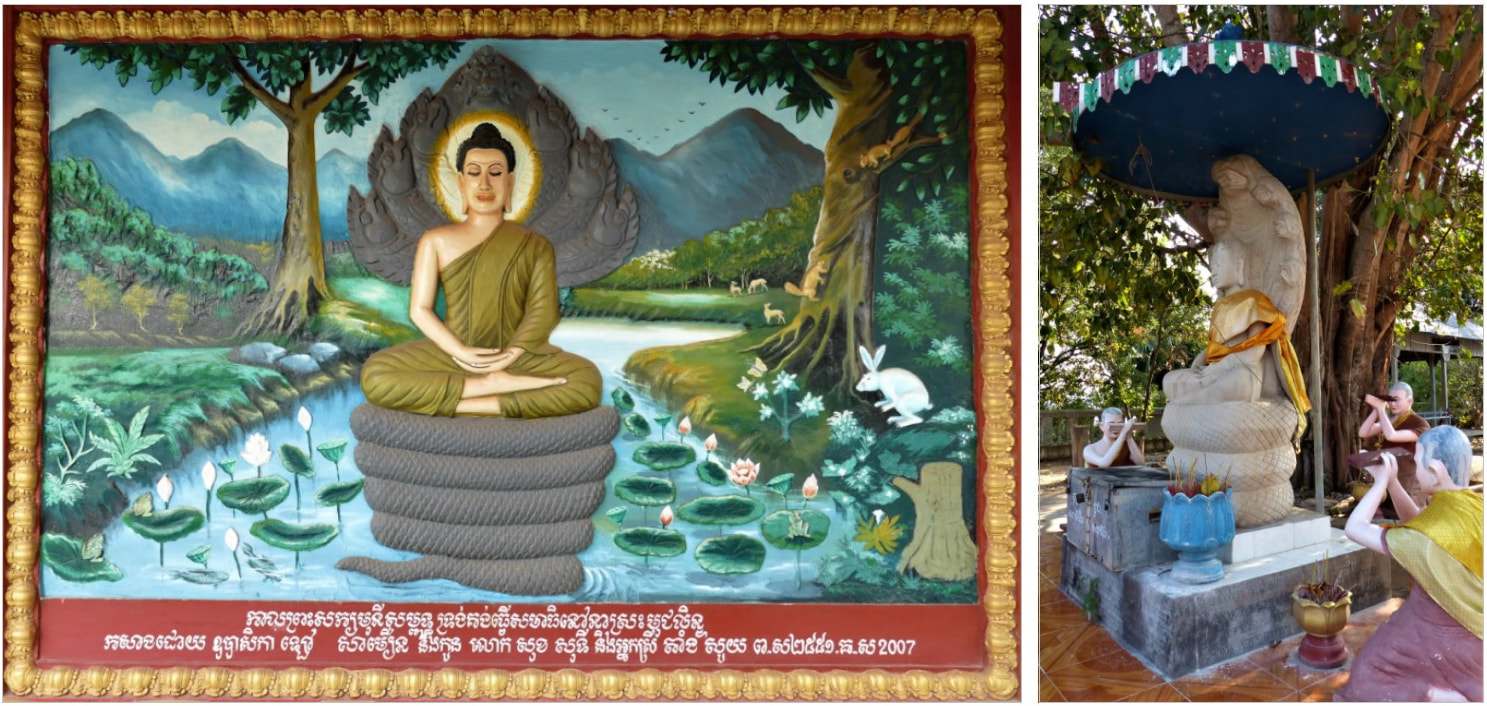

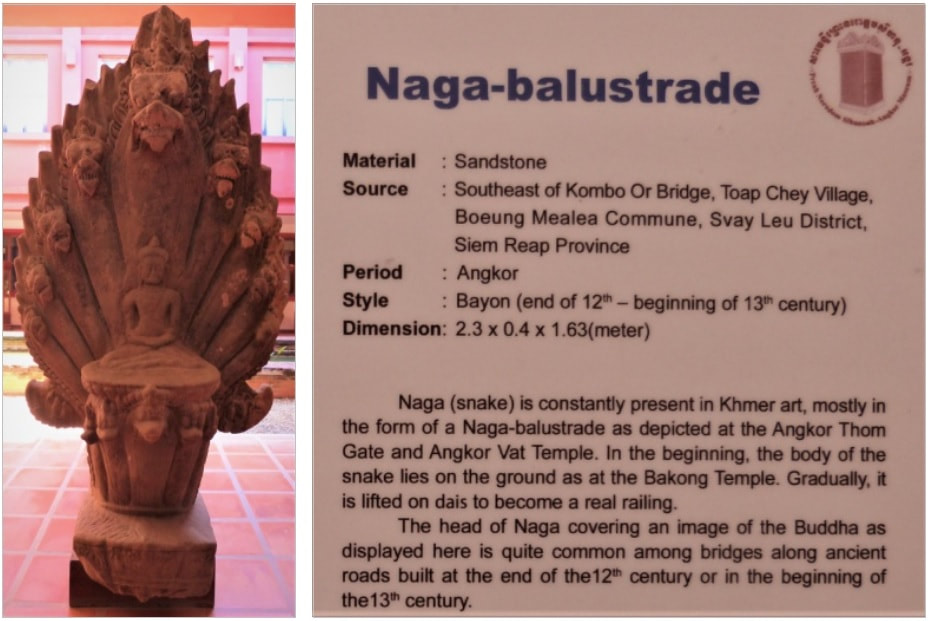

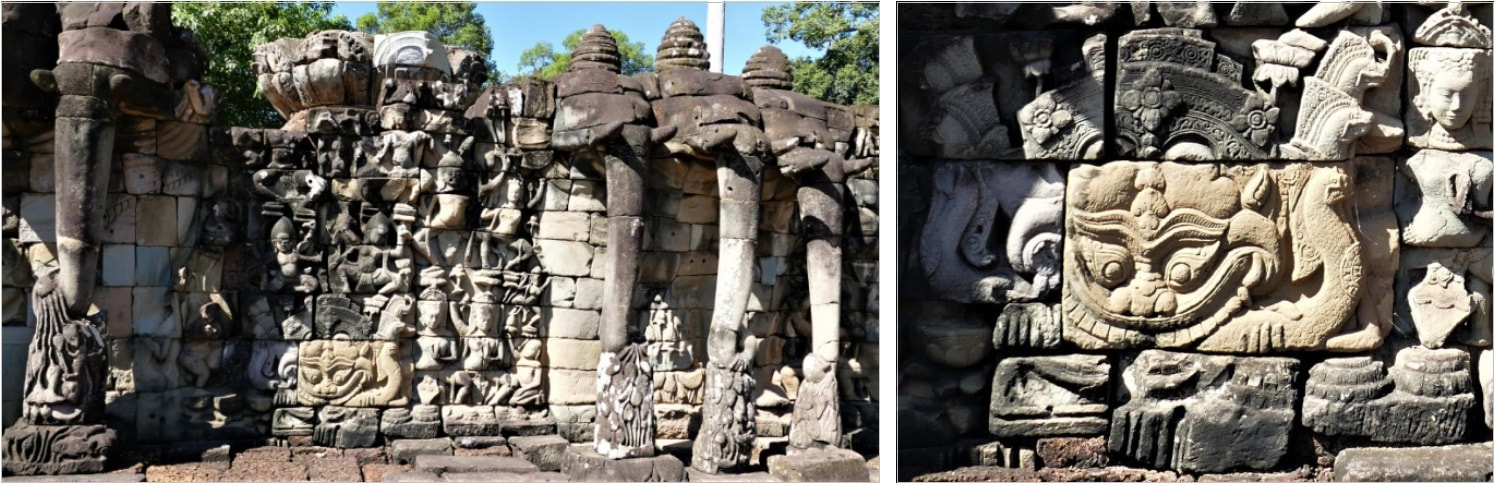

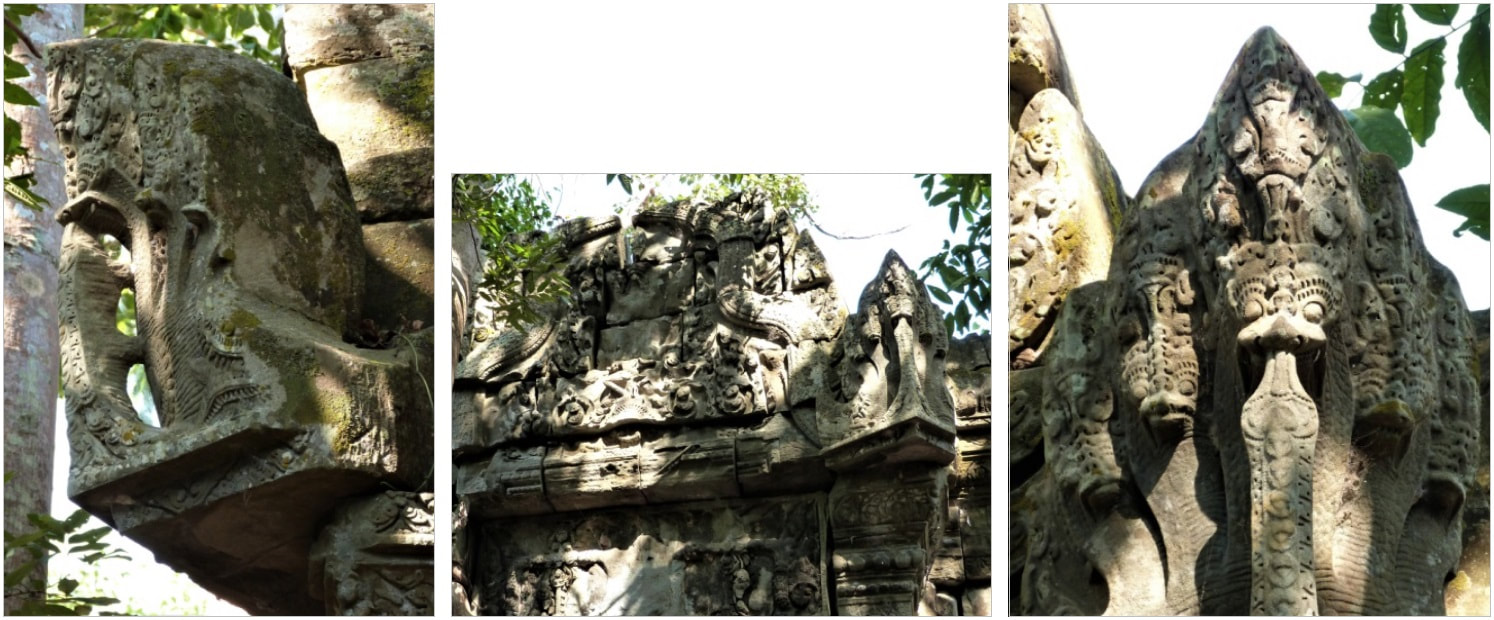

Die in der westlichen Welt wohl bekanntesten und in allen Größen in Stein, Gips, Bronze und Plaste kopierten Buddha-Statuen sind Mucalinda-Darstellungen (auch Muchalinda oder Mucilinda): Buddha meditiert unter dem schützenden Schirm einer sich aufbäumenden Kobra. Um genau zu sein, schutzgebend ist keine Kobra, sondern der Schlangenkönig Mucalinda. Die vermeintliche Kobra ist nur das Ergebnis volkstümlicher Interpretation der Legende. Mucalinda erbarmt sich, wickelt seinen Leib zum Meditationssitz, weitet seinen Kopf zum Schirm, breitet diesen Schutzschild über den Buddha, der bei Sturm und Regen im Meditationssitz verharrt. Nachdem sich die Wetter verzogen haben, gibt sich Mucalinda in Menschengestalt zu erkennen, bedankt sich für die Gnade, dem Buddha geholfen haben zu dürfen und verschwindet in der Erde Tiefe. Die mythologische Überlieferung der Begebenheit aus dem Leben Buddhas ist besonders in Südostasien mit zahlreichen Bildwerken verewigt worden. Wandbilder und Statuen in modernen Tempeln feiern dieses Ereignis, doch schon die Khmer-Bildhauer fanden Ausdrucksmöglichkeiten den unantastbaren in Meditation versunkenen Erhabenen Buddha darzustellen. Den Schlangen, also Naga (männlich) und Nagini (weiblich), werden in Asien besondere Schutzwirkungen zugetraut. Speziell in Kambodscha lässt sich diese Behauptung anschaulich beweisen. Allerorten finden sich sowohl an klassischen Khmer-Tempeln als auch an modernen buddhistischen Tempeln die tradierten Naga-Balustraden. Diese Nagas haben jedoch mit dem Mucalinda nichts gemeinsam. Es gilt also zwischen den hinduistisch geprägten Nagas und dem buddhistisch orientierten Mucalinda zu unterscheiden. Schlange ist nicht gleich Schlange. Erinnert sei nur an die Verführung der paradiesischen Schlange, die den Christen in aller Welt vertraut ist. Nach christlichem Verständnis ist die Schlange negativ belastet, also verachtenswert, davon nichts weiter. Einerseits das Vertrauen auf bzw. andererseits die Angst vor der Schlange scheint dem Menschen angeboren oder aber in den unergründlichen Tiefen seines Bewusstseins fest verankert zu sein. Wenden wir uns den Naga- bzw. Mucalinda-Darstellungen in Kambodscha zu, versuchen wir die Unterschiede zu erkennen. Die Zugangswege der großen Angkor-Tempel sind fast ausnahmslos von Naga-Balustraden gesäumt. Gleich ob man den Bayon, das Angkor Wat oder den Beng Mealea Tempel besichtigt, die typischen Balustraden sind nicht zu übersehen. Nach hinduistischem Verständnis werden den Nagas apotropäische Wirkungen nachgesagt bzw. zugetraut, sie schützen (neben Löwen und Dvarapalas) die Tempel. Die Menschen werden von den Nagas empfangen, die Nagas geleiten die Menschen in die Tempel. Im grandiosen, leider sehr zerstörten Beng Mealea Tempel haben sich die auffällig langen Naga-Balustraden gut erhalten. Aus vier Himmelsrichtungen gelangten die Menschen zum Tempel. Am südlichen Zugang, der heute als Hauptweg von Touristen genutzt wird, sind die schönsten Nagas zu bewundern (Bild 3 & 4). An allen anderen Zugangswegen herrscht Ruhe. Hier sind weniger Menschen unterwegs. Die östliche Prozessionsallee verbindet eine großflächige Terrasse mit dem Beng Mealea Tempel. Auch an diesem Weg lassen sich Überreste der Balustraden nachweisen. In Beng Mealea sind wohl ausschließlich siebenköpfige und fünfköpfige Nagas in Stein gehauen worden. Für die serielle Fertigung dieser kunstvollen Balustraden-Endstücken (Schlangenköpfe) müssen mehrere Werkstätten zuständig gewesen sein, wie auch die durchlaufenden Geländer-Elemente (Schlangenkörper) und die Baluster (Kurzsäulen) in hohen Stückzahlen zur Verfügung stehen mussten. Das Steinmetzhandwerk stand nicht erst zu Jayavarman VII. in hohem Ansehen. Die Khmer-Bildhauer hatten stets volle Auftragsbücher. Bei aller Vielfalt erstaunt dennoch die Vereinheitlichung bestimmter Bauteile sakralen Charakters. Dieses Phänomen lässt sich besonders deutlich an den Nagas beweisen. Wie ein Naga-Kopf zu gestalten war, schien mustergültig festgelegt zu sein. Unterschieden wurde nur zwischen fünf, sieben und neun Schlangenköpfen, wobei der jeweils mittlere Kopf immer der größte Kopf sein musste. Die Brust der Schlange ist meist von einem kreisrunden Chakra gekennzeichnet, inwieweit hier an das glückverheißende Symbol des Dharma-Chakra, also an das Rad der Lehre, welches Buddha in Schwung gebracht hatte bzw. an die Wurfscheibe Vishnus, seine Waffe und eine seiner göttlichen Insignien zu denken ist, sei dahingestellt. Nicht vergessen werden sollte, dass Jayavarman VII. ein leidenschaftlicher Verfechter des Buddhismus war, besteht somit die Wahrscheinlichkeit, das Chakra als Symbiose hinduistischer und buddhistischer Symbolik zu deuten. Aus dem verbreiterten Schlangenkörper wachsen die aufgerichteten 5, 7 oder 9 Hälse, auf denen die nach vorn blickenden Köpfe sitzen. Diese fächerförmige Darstellung emaniert die Kobra-Assoziation, die sich von der in natura lebenden Kobra herzuleiten scheint, denn diese Giftnattern besitzen im Kopfbereich tatsächlich seitlich dehnbare Hautlappen. Die Kobra ist wohl auch die einzige Giftnatter, die sich aufrichten und dabei den Nackenschild bedrohlich ausbreiten kann. Schlangenbeschwörer wissen diesen Effekt zu nutzen. Unglaublich wirkungsvoll und in dieser Form wahrscheinlich einmalig sind die mächtigen fast drei Meter hohen siebenköpfigen Nagas an den Balustraden vom nördlichen Treppenaufgang zum Prasat Preah Vihear (Bild 5 – 7). Bei diesen Schlangenskulpturen wurde auf einen die Köpfe verbindenden Fächer verzichtet, jeder der sieben Köpfe ragt separat aus dem Schlangenkörper hervor. Die Schlangenköpfe sind weder bekrönt noch anderweitig verziert, als sakrales Beiwerk kann nur das wenig markante Chakra am Hals und das doppelte Lotos-Stützblatt am Schlangenkörper eingeschätzt werden. Bekannt sind die seitlich auslaufenden Naga-Endstücke vieler Tympana an Angkor-Tempeln. Oft werden an diesen Skulpturen die Nagas mit lang heraushängender Zunge gezeigt. Die unnatürliche wirkende Darstellung soll wohl die abschreckende (apotropäische) Wirkung der Nagas steigern. Die drei folgenden Bilder belegen die Ausführung besagter Tympana (Bild 8) und die spezielle fünfköpfige Naga-Darstellung am Prasat Preah Vihear (Bild 9 & 10). Der Prasat Preah Vihear, ein sehenswerter Bergtempel, steht im nördlichen Grenzgebiet zu Thailand. Für die Bauzeit des Tempels wird (sämtliche Umbauten einbezogen) der Zeitraum vom 10. bis zum 12. Jahrhundert angenommen. Trotz vorhandener Inschriften konnten die Archäologen keine Daten zur Einweihung ermitteln. Stilistische Analysen ergaben die vermutete wohl niemals unterbrochene Nutzung der Tempelanlage. An der östlich von Beng Mealea (oft auch als Boeung Mealea bezeichnet) gelegenen Ta Aok Brücke sind sehr schöne Naga-Balustraden zu sehen. Die heute noch immer befahrbare Khmer-Brücke ist nur eine von mehreren Brücken der alten Straße, die Beng Mealea mit dem Prasat Preah Khan in Kampong Svay verband. Kaum beachtet werden, weil viel zu wenig bekannt, etliche an dieser Straße stehende Tempel. Viele kleinere Brücken sind leicht zu übersehen, doch für die Ta Aok Brücke lohnt ein längerer Verweil. Sie ist neben der Preah Toes Brücke in Kampong Kdei die größte erhaltene Khmer-Brücke in Kambodscha. Ihre Schlangenhäupter zeichnen sich durch Einmaligkeit aus. Erstmals an einer Brücke, wohlgemerkt an einem Profanbauwerk, wurde in prächtiger Manier der Mucalinda verewigt (Bild 11 – 13). Eine Schlange (Naga) mit fünf Köpfen trägt den Lotos-Thron für den Buddha, über ihm wölbt sich der neunköpfige Mucalinda. Die Gegenwärtigkeit des Schlangenkönigs verstärkt die Sicherheit, der sich Buddha anvertrauen konnte. Ein stilistisch vergleichbares, sehr gut erhaltenes Exemplar des neunköpfigen Mucalinda, der über Buddha wacht, kann in Siem Reap im Eingangsbereich des Preah Norodom Sihanouk Angkor Museums problemlos begutachtet werden (Bild 14). Im Museum findet sich die Herkunft der Skulptur exakt bezeichnet: zu lesen ist von einer Kombo Or Bridge, dem Toap Chey Village, der Boeung Mealea Commune und dem Svay Leu District (Bild 14.1). Wer sich bei Google Maps kundig macht, wird leicht feststellen, dass keine zwei Kilometer entfernt von der Ta Aok Bridge die Kambao Or Pagoda gebaut wurde. Es ist also davon auszugehen, dass die Bezeichnungen Kombo Or Bridge und Ta Aok Bridge ein und dieselbe Brücke meinen. Die Museumsempfehlung gilt für Interessenten, die den weiten Weg zur Ta Aok Brücke scheuen. Um den Vergleich der herrlichen Brücken-Skulpturen zu ermöglichen wird im Bild 15 die an der Spean Praptos (Preah Toes Bridge) in Kampong Kdei ebenfalls vorhandene Kombination aus Naga (fünf Köpfe) und Mucalinda (neun Köpfe) gezeigt. Laien können kaum feststellen, ob sich die Mucalinda an dieser Brücke jemals über einen Buddha wölbten oder die ehemals vorhandenen Buddha-Statuen später entfernt wurden. Besondere Erwähnung verdienen die gut erhaltenen Wegmarkierungssteine (boundary) mit den Dvarapala-Reliefs (Bild 15 rechts). Dvarapala, ansonsten als Tempelwächter bekannt, stehen hier als Brückenwächter parat. An einem Reliefs der Elefanten-Terrasse (Bild 16) ist das althergebrachte Motiv des Kala, der die Schlangen verschlingt, recht volkstümlich veranschaulicht (Bild 16.1). Auf vielen Lintel der Angkor-Zeit frisst der gierige Kala geflochtene Pflanzenstränge, die, wie oben schon erwähnt, die Nagas symbolisieren. Meist beginnt Kala die Nagas vom Schwanz her zu verschlingen, so dass sich die Schlangen noch aufbäumen, was auf den Außenbereichen der betreffenden Lintel noch gut zu erkennen ist. Dieses Thema aber näher auszuführen, ufert zur Spezialstudie aus. Hier wird nur auf ein weiteres Beispiel möglicher Naga-Darstellungen verwiesen. Mit dem Buddha-Mucalinda auf der Terrasse im Wat Preah Vihear Pram Pi Lveng (Bild 17 & 17.1) hat es seine besondere Bewandtnis. Diese Monumentalstatue, etwa 4m hoch, wurde ursprünglich im Zentral-Prasat vom Bayon-Tempel angebetet. Nach dem Tod von Jayavarman VII. wurde die Statue zerstört und buchstäblich in der Tiefe des Bayon versenkt. Erst im 20. Jahrhundert wurde die Buddha-Statue entdeckt, identifiziert, restauriert und auf der Pram Pi Lveng Terrasse aufgestellt. Diese Mucalinda-Statue kann durchaus als Anregung und Muster für den jetzt lebenden unbekannten Bildhauer gedient haben, der im nördlichen Bereich des großen Platzes vor dem Baphuon Tempel an einer neuen Buddha-Statue arbeitete. Das Foto (Bild 18) entstand im März 2019, inzwischen wird die Mucalinda-Statue vollendet sein und einen würdigen Standplatz in Angkor Thom gefunden haben. Die selten erwähnten Khmer-Kunstwerke im Frankfurter Liebieg-Haus fristen ein unbegründetes Nischendasein innerhalb der Asien-Abteilung dieses nicht unbedeutenden Skulpturenmuseums. Das Kopf-Fragment der Mucalinda-Statue aus dunklem Sandstein stammt aus dem Angkor Wat und wird zeitlich den Jahren 1100 bis 1150 zugeordnet (Bild 19 – 21). Abschließend noch einige weiterführende bzw. ergänzende Bemerkungen: Vasuki gilt als ein König der Schlangen. Vasuki hat seinen größten Auftritt beim Quirlen des Milchozeans, sein Leib dient als Seil, an dem die Götter und Dämonen wechselseitig ziehen, um durch Quirlen das begehrte Elixier Amrita zu gewinnen. Auf diesen Schöpfungsmythos bauen die philosophischen Lehrgebäude des Hinduismus auf. Grandios in Szene gesetzt findet sich das Quirlen des Milchozeans an den Balustraden der Dämme, die über die Wassergräben in die Stadt Angkor Thom führen.

Krishna (alias Vishnu) erklärt im 10. Gesang der Bhagavadgita seine Herkunft: "Wisse, ich bin Uccaihcravas unter den Rossen, meerentstammt, Als Elephant Airavata, - unter den Menschen bin ich der Fürst; Von den Waffen der Donnerkeil, unter den Kühen Kamaduh, Als Erzeuger der Liebesgott, unter den Schlangen Vasuki. Bin Ananta bei den Nagas, bin Varuna im Wasserreich, Bin von den Vätern Aryaman, bin Yama in der Zwingherrn Schar, Bin Prahlada bei den Daityas, unter den Zählenden die Zeit, Bin der Löwe unter den Tieren, unter den Vögeln Garuda, Bin von den Reinigern der Wind, bin Rama in der Helden Schar, Bin von den Fischen der Delphin, von den Flüssen der Ganga-Strom. Anfang und Endˈ der Schöpfungen und Mitte bin ich, Arjuna, Kunde höchsten Geists im Wissen, der Redner Rede, das bin ich!" (Vers 27-32, Zitat Ende) Wie zu lesen ist, sind die mythologischen Verknüpfungen derart verdichtet, dass für nichtstudierte unkundige Menschen allein der logische und kosmologisch richtige Schluss bleibt, alles hängt mit allem zusammen. Das Göttliche inkarniert sich All-vereint umfassend – unter anderem auch als Mucalinda und als Naga. Verwendete Literatur: BHAGAVADGITA DES ERHABENEN SANG Eugen Diederichs Verlag 1959 Übersetzung von Leopold von Schroeder 1922 Fotos: Günter Schönlein Fotos: 2 – 4 Birgit Schönlein Fotos: 5 & 7 Vanessa Jones Text: Günter Schönlein Korrektur: Vanessa Jones

0 Comments

Naga-Balustraden schmücken die Zugangs- und Verbindungswege großer Angkor-Tempel. An den auslaufenden Enden vieler Geländer hebt (sofern erhalten) ein Naga seine drei, fünf oder sieben Häupter. Auf der Brust tragen die Nagas meist ein Chakra: – das Sanskritwort meint Rad oder Kreis, auch Diskurs (Wurfscheibe), auf jeden Fall ein rundes Symbol. Vishnu führt die Wurfscheibe, das Chakra, als eines seiner Attribute (Waffen) mit sich, das ist nicht unerheblich, denn das Angkor Wat ist ihm gewidmet. Abgesehen von Vishnu nimmt es kaum Wunder, dass die Balustraden resp. die Nagas mit ungewöhnlich schönen Chakren dekoriert sind, welche der prachtvollen Ausstattung des Angkor Wat entsprechen. Im Tempel Angkor Wat soll die Betrachtung der Naga-Balustraden und Naga-Chakren beginnen. Durch den zweiten West-Gopuram schreiten die Menschen in den Tempel hinein. Magisch vom Tempel angezogen eilen sie geschäftig an den Naga-Geländern beiläufig vorbei, ohne an nähere Begutachtung selbiger auch im Geringsten nur zu denken. Wer sollte Draußen verweilen, im Tempel gibt es mehr als genug zu sehen. Die meisten der Balustraden-Naga sind arg beschädigt, nur an wenigen Exemplaren sind die Chakra-Symbole gut erhalten (Bild 1 & 2). Zwei Chakra-Typen wurden vom Autor im westlichen Außenbereich registriert, vermutlich existieren weitere Typen. Regelmäßige Muster füllen konzentrische Kreise. Mit verschieden breiten Ringbändern weitet sich das Chakra zur großen Kreisfläche. Die Haut der Schlange wird durch eng beieinander geführte Parallellinien angedeutet (Bild 3). Das zweite Chakra (Bild 4) weist eine geometrische Besonderheit auf, die Kreise sind aus Bogenlinien (Wellenform) konstruiert, außerdem ist das Chakra sehr geschmackvoll mit feinen Blattmustern umgeben. Diese flammenförmigen Blätter schmücken nicht nur viele Tympana-Rahmen im Angkor Wat, sondern sind als typische Dekorationselemente auch in Tempeln späterer Zeiten nachzuweisen. Der Prasat Preah Pithu, gelegen im Zentrum der Stadt Angkor Thom, gliedert sich in mehrere Tempel und zwei Terrassen. Westlich der Tempel wurden zwei Terrassen erbaut, von denen die südliche zum Gopuram vom Tempel T führt (Bild 5). Stattliche Nagas erheben ihren Siebenkopf. Die aufgerichteten Schlangenkörper sind bis zur waagerecht geführten Balustrade rundum mit floralen Mustern dekoriert. Die gleichmäßige Dreieckgliederung der Chakren unterscheidet sich von den Chakren im Angkor Wat erheblich. (Bild 6). Während die Angkor Wat-Chakren (Bild 3.1 & 4.1) manchen Betrachter vielleicht an Häkeldeckchen aus Großmutters Zeiten erinnern, rufen die geometrischen Aufteilungen der Preah Pithu-Chakren (Bild 6) Assoziationen an schematisierte Mandalabilder hervor oder an Ausmalbilder in Heften, die man Kindern zur Beschäftigung gibt. Die Besichtigung vom Beng Mealea Tempel gehört verpflichtend zum touristischen Angkor-Programm. Alle Fahrzeuge halten am großen Platz vor dem südlichen Zugang zum Tempel, diese Allee ist fast durchgängig von Naga-Balustraden gesäumt. Einige sehr gut erhaltene Nagas stehen noch in Originalposition. Prunkvolle fünfköpfige Nagas, deren Kopffächer wie eine Bekrönung wirkt, sind mit einem großen Chakra und jeder einzelne nochmals mit einem kleineren Chakra dekoriert (Bild 7, 8, 9 & 10). Lebende Kobras, beispielsweise die Brillenschlange (Naja Naja) können ihren Nacken extrem spreizen. Ursprünglich gelangten die Pilger auf der östlichen Allee zum Beng Mealea Tempel, heute wird die Allee selten begangen, noch seltener sind Menschen auf der Nord-Allee unterwegs. Wird die Besichtigung westlich gestartet, führt die Allee am Prasat Kansaeng vorbei. Die vier Alleen, nach den Hauptkoordinaten ausgerichtet, waren von Naga-Balustraden eingefasst. Die ansehnlichsten Nagas sind auf der südlichen und östlichen Allee zu begutachten. Beachtenswert ist die Tatsache, dass an den Haupteingängen zu den Alleen siebenköpfige (Bild 7) und an den seitlichen Zugängen der Alleen nur fünfköpfige Nagas (Bild 10) für den apotropäischen Schutz sorgen. Den breiten Alleen sind weder handwerkliche Solidität noch künstlerischer Wert abzusprechen, hier wurde mit aller erdenklichen Präzision gearbeitet (Bild 10 & Bild 11). Sind auch weite Strecken der Balustraden zerstört, dürfen die Gründe für den Verfall nicht in mangelhafter Bauweise gesucht werden. Während der Nutzungszeit als Tempelanlage wurden die Alleen garantiert gepflegt und störende Pflanzen beseitigt. Erst nachdem der Tempel nicht mehr genutzt, dem Verfall preisgegeben und der Natur überlassen wurde, kam es zu den heute sichtbaren Zerstörungen. Bäume auf den Alleen konnten zu klassischen Khmer-Zeiten gewiss nicht gedeihen (Bild 11). Die östliche Allee verbindet den Tempel mit einer Versammlungsterrasse. Auf dieser Strecke ist die ehemalige Beng Mealea-Ummauerung noch am besten zu erkennen. Teile des äußeren Ost-Gopuram und der Mauern sind noch vorhanden. Die Brücke (Steg) über den Wassergraben ist schlecht erhalten, aber gefahrlos zu überqueren, die Naga-Balustraden sind abgestürzt, liegen teilweise im Graben. Trotz aller Zerstörung hat ein siebenköpfiges Naga-Exemplar recht gut die Zeiten überdauert, zu beachten sind vor allem die vorder- und rückseitigen figurenbesetzten Fächerpartien der Naga und die herrlich gestalteten Schlangenköpfe sowie das ungewöhnlich große Chakra. Jeder Bildhauer, jeder Kunstfreund wird diesen prächtigen Naga als Meisterwerk anerkennen (Bilder 12.1 – 12.4). Die Wiederherstellung der Ost-Allee wäre ein durchaus lohnendes Projekt, dadurch käme auch die vergessene Versammlungsterrasse zu neuem Ansehen. Auch die Balustraden hätten verdient, wieder aufgerichtet zu werden (Bild 12.5). Auf Grund der architektonische Konzeption der Zugangsallee zum Banteay Srei Tempel erübrigten sich Naga-Balustraden. Zum Schutz der Tempel wurden Dvarapalas (Löwen, Garudas, Yakshas) paarweise direkt vor den Tempeleingängen platziert. Nagas befinden sich nur an den Giebeln der Gopurams und den Bibliotheks- und Tempelgebäuden (Bild 13, 14 & 15). Die Nagas, jeweils fünfköpfige Schlangen in aufgebäumter Haltung, winden sich jeweils aus geöffneten Makara-Mäulern heraus. Die mythologisch unterfütterte duale Kombination aus Naga und Makara wurde als obligatorisches Bildmuster in Angkor häufig und immer wieder auch als Tympana-Rahmen (Bild 13 & 14) und Halbtympana-Rahmen (Bild 15) verwendet. Ein rundes Chakra unter dem Kopf kennzeichnet jeden der fünf Schlangenkörper (vom Hals einer Schlange kann wohl nicht gesprochen werden). Weiter unten am geschlossenen Rumpf der Naga ist ein großes Zentral-Chakra zu sehen, welches teilweise von einem Schmuckelement verdeckt wird (Bild 14.1 & 15.1). Gut zu erkennen ist das vielfältige Erscheinungsbild der Makaras, außer Nagas können sie auch Löwen und Garudas gebären bzw. mit denen gemeinsam in Aktion treten (Bild 15). Das selbstverständliche Miteinander der verschiedenen mythologischen Wesen kann zweifelsfrei als symbolische Veranschaulichung der Vergänglichkeit bei gleichzeitiger Verdichtung apotropäischer Wirkungsfelder betrachtet werden. Das Traditionsbewusstsein der Kambodschaner und die Verbundenheit mit der Kultur der Vorfahren manifestieren sich u.a. an den Dekorationen neu erbauter Tempel, so versteht sich, dass viele bewährte Dekorationselemente alter Tempel als Übernahmen an neuen Tempeln unverändert wiedererscheinen, nicht zuletzt auch mehrköpfige Nagas an Treppenaufgängen zu den Tempelhallen (Bild 16 & 16.1). Der im Wat Kesararam in Siem Reap aufgenommene siebenköpfige Naga ist ein Prachtexemplar seiner Gattung. Jeden Schlangenhals ziert ein Chakra, zusätzlich trägt der Naga am Körper noch ein übergroßes Chakra (Bild 16.1). Anbei vermerkt: aus Kostengründen und wegen erhöhtem Mengenbedarf werden heutzutage die Nagas, Löwen, Garudas, Balustraden und alle weiteren Tempeldekorationen aus Beton gegossen. Die Vielzahl der Naga-Erscheinungen an Khmer-Tempeln ist Legion, jedoch nicht alle Nagas können mit Chakren aufwarten. Mit diesem Artikel wurde der Versuch unternommen, die Aufmerksamkeit der Kunstliebhaber auf die formvollendete Chakra-Kennzeichnung vieler Nagas zu lenken.

Fotos und Text: Günter Schönlein Fotos 16 & 16.1: Birgit Schönlein Korrektur: Vanessa Jones Die indische Mythologie kennt nicht nur die unter dem Begriff saptamatrika erfassten sieben Göttinnen, bekannt sind auch die saptarishi, die sieben Weisen. Mit Kashyapa, einem der sieben Rishis, lebten zwei Frauen: Kadru (die Erde) und Vinata (der Himmel). Kadru legte viele Eier und gebar ungezählte Nagas, von eintausend Eiern berichtet die Legende. Vinata vermochte nur drei Eier zu legen. Enttäuscht über ihr eigenes Versagen erbrach sie das erste Ei, aus welchem der Blitz entwich. Aus dem zweiten erbrochenen Ei schlüpfte Aruna, der zum Wagenlenker des Sonnengottes Surya avancierte. Aruna wollte leuchten, hell wie die Mittagssonne, doch beschieden war ihm nur das Licht der Morgendämmerung, er gilt als Personifikation der Morgenröte. Mit seinem Los unzufrieden, verfluchte er seine Mutter, die dadurch zur Sklavin Kadrus wurde. Das dritte Ei wurde ausgebrütet, diesem entsprang der vollentwickelte Garuda, somit gilt Aruna als älterer Bruder Garudas. Recht schnell erkannte Garuda die verfahrene familiäre Situation und forderte die Freiheit seiner Mutter. Die Nagas, also die Kinder Kadrus, verlangten als Entschädigung das Amrita, die lebensverlängernde Essenz, welches der tapfere Garuda den Göttern raubte. Garuda musste zum Dieb werden, um die Mutter vom Los der Knechtschaft zu befreien, er musste das Amrita rauben, welches dereinst beschwerlich beim Quirlen des Milchozeans gewonnen ward. Aus diesem ungerechten Tauschhandel resultiert die ewige Feindschaft zwischen Garuda und den Nagas. All der Umstände ungeachtet wurde Garuda von Vishnu als Reittier erkoren. In Kambodscha existieren nur wenige Reliefs bzw. Skulpturen, die sich allein auf die Wiedergabe von Garuda beschränken. Im Gegensatz dazu finden sich viele Reliefs aus allen Khmer-Epochen, die Garuda im Zweikampf mit den Nagas und Garuda in seiner Funktion als Reittier des Gottes Vishnu zeigen. Sein entschiedenes Handeln und sein Sinn für Gerechtigkeit machen ihn sympathisch, deshalb wohl die vielen bildlichen Darstellungen, die ihn bei seinem selbstlosen Einsatz für den Gott Vishnu zeigen. Neben der überdimensionalen Garuda-Statue im Koh Ker Stil (10. Jahrhundert), die als Blickfang in der Lobby im National Museum Phnom Penh aufgestellt wurde, gehören die Garuda-Statuen vom Banteay Srei Tempel zu den wenigen Solo-Darstellungen. Vereint mit Affen, Löwen und Yakshas übt Garuda in diesem Fall eine Wächterfunktion aus. Garuda eingesetzt als Dvarapala ist eher ein ungewöhnliches Amt für den mythischen Vogel. Die Statuen im Banteay Srei Tempel sind vermutlich Replikate, wie auch die hier vorgestellte, im Angkor Conservation Depot Siem Reap präsentierte Garuda-Statue nur ein Abguss sein dürfte. Ähnliche, allerdings nicht frei stehende Garuda-Statuen im Post-Khmer-Stil sind häufig als Dekorationselemente in modernen buddhistischen Klöstern in Kambodscha zu sehen, so beispielsweise ungezählte Garuda-Baluster (Stützelemente) vieler Balustraden. Diese aus Zement gegossenen Garuda-Figuren orientieren sich an den tradierten Vorlagen der Khmer-Dynastien. Den Menschen in Kambodscha vertraut sind variantenreiche Vishnu-Garuda-Darstellungen, die den Gott Vishnu auf seinem Reittier Garuda zeigen, wobei die Körperhaltung Vishnus verschieden sein kann. Vishnu kann auf Garudas Schultern (Flügeln) sitzen oder stehen. Die Detailaufnahme des wunderschön gearbeiteten Lintel aus dem National Museum Phnom Penh zeigt den Gott Vishnu auf seinem Reittier (Vahana) in sitzender Position. Vishnu, vierarmig, weist seine Waffen vor, meist wird von den Attributen der Macht gesprochen. Garuda aufrecht stehend ist seiner Aufgabe und seiner Last gewachsen. – Das Relief auf der Rückseite einer Inschriften-Stele aus dem 11. Jahrhundert (Angkor-Periode) zeigt Garuda in seiner Funktion als Reittier des Gottes, zusätzlich ist Garuda mit der Bändigung zweier dreiköpfiger Nagas beschäftigt, die er an ihren Schwanzenden mit den Fußkrallen festhält und an den Kopfenden mit seinen Händen umklammert. Garuda ist also doppelt im Einsatz. – Die unter freien Himmel im Bo Banteaychey Kloster in Siem Reap auf dreifach erhöhtem Sockel aufgestellte Vishnu-Garuda-Statue zeigt den Gott und das Reittier im gemeinsamen Kampfeinsatz. Vorbilder zu dieser Statue, die als Anregung gedient haben könnten, lassen sich beispielsweise auf den Reliefwänden im Angkor Wat nachweisen. Ziemlich selten, wenn nicht gar einzigartig, ist die Garuda-Darstellung auf einem Lintel vom National Museum Phnom Penh: Garuda frisst eine dreiköpfige Schlange. Die Detailaufnahme zeigt den mythischen Vogel unverkennbar als Naga-Töter. Der dreiköpfige Naga hat keine Chance. Garuda bleibt der überlegene Sieger. Die Nagas (Schlangen) lassen sich an Khmer-Tempeln in vielgestaltiger Form nachweisen. Auf Reliefs (etwa Türstürzen) sind sie ebenso häufig dargestellt, wie sie als Akroterien an Tympana in Erscheinung treten. Die äußeren Endstücken (Naga-Akroterien) der Tympana bestätigen, dass die geschwungenen Rahmen, die oftmals als floral geflochtene Bänder definiert werden, nichts anderes als die Leiber der Nagas meinen. Das oftmals variierte Architekturelement fällt im Angkor Wat ebenso in den Blick, wie es auch am selten besuchten Prasat Banteay Ampil nicht zu übersehen ist. Im vorgestellten Beispiel vom Prasat Banteay Ampil wird ein fünfköpfiger bekrönter Naga mit überlanger Zunge gezeigt. Bemerkenswert ist immerhin, dass stets nur der mittlere Schlangenkopf eine lange Zunge zeigt. Die seitlichen kleineren Schlangenköpfe halten die Mäuler geschlossen. Das separat gefertigte Naga-Akroterion ruht in gefährlicher Position auf dem Kapitell des Türpfeilers. Am Banteay Ampil Tempel wären einige Rettungsarbeiten vonnöten, doch die abseitige Lage verhindert wohl den Einsatz der zuständigen Behörden und Fachkräfte. Allgemein gilt: die Nagas (männlich) winden ihre Schlangenleiber als Schutzschilde um die Bildgeschehnisse der Tympana, wobei die Themen auf den Giebelfeldern verschieden sind und nicht im unmittelbaren Zusammenhang zu den Naga-Rahmen stehen müssen. Immer fassen Nagas bzw. Naga-Makara-Bögen die Tympana-Reliefs ein. Das Provincial Museum in Banteay Meanchey verfügt über eine stattliche variantenreiche Kollektion erwähnter Naga-Akroterien, wobei die Herkunft der Stücke für die Forschung nicht von Belang zu sein scheint, denn nur einzelne Ausstellungsobjekte sind mit einer Beschriftung versehen. Im zehnten Gesang der Bhagavadgita spricht der Erhabene zu Arjuna mit tiefer Emotionalität: " (ich bin) unter den Schlangen Vasuki, bin Ananta bei den Nagas, bin Varuna im Wasserreich . . ." (Die im Zitat in Klammern gerückten Worte sind Hinzufügungen des Autor.) In diesem und im elften Gesang der Bhagavadgita offenbart Krishna seine Herkunft und bringt gleichzeitig seine uneingeschränkte Allmacht zum Ausdruck. Nicht nur Krishna und Vishnu sind als Einheit zu sehen, Krishna sieht in sich die Welt bzw. die Welten in ihrer umfassenden Erscheinungsvielfalt vereinigt. Gleich was existiert, es lässt sich auf Krishna=Vishnu zurückführen. Der Gott ist Anfang und Ende allen Seins. Was sich einfach schreiben lässt und nach einem Lehrsatz klingt, ist in Wahrheit viel komplizierter und für Nicht-Hindus schwer zu verstehen. Literaturkritisch bewertet sind diese zwei Gesänge die ausdrucksstärksten Passagen der Bhagavadgita, sie sind als Höhepunkte indischer Dichtung zu lesen. Blicken wir auf den herrlichen Garuda-Naga-Lintel aus dem National Museum Phnom Penh ist ein siebenköpfiger Naga zu sehen, wobei anders als gewohnt, das siebente Haupt der Schlange durch eine männliche Gestalt ersetzt zu sein scheint bzw. integrierter zentraler Bestandteil der Naga-Erscheinung ist. Hier beginnen für den Laien die Erklärungsnöte. Einerseits könnte der personifizierte Schlangenkönig Naga-Raja dargestellt sein, andererseits könnte das Relief auch eine spezielle Vishnu/Krishna-Erscheinung meinen. Eine solche Deutung könnte durchaus legitim sein, denn nicht zu übersehen ist die doppelte, ein wenig verkleinerte Erscheinung Garudas hinter dem Naga. Der Auftritt Garudas schließt keineswegs den Auftritt Vishnus aus. Rigoros ist folgende Auslegung: wo der Naga erscheint, lässt Garuda nicht lang auf sich warten. Tritt Garuda allein auf den Plan, ist allenfalls auch der Gott Vishnu involviert. Eine dritte Erklärung wäre, dass auf dem Relief eine konkrete, mythologische Begebenheit kunstvoll in Szene gesetzt wurde, und dem ist tatsächlich so: Das Motiv ist leicht zu deuten, sofern man die Bhagavatapurana gelesen hat. Im 10. Gesang wird die entsprechende Episode aus dem Leben des jungen Krishna erzählt: Krishna lebt in einer fruchtbaren Aue am Yamuna-Fluss. Gemeinsam mit seinem Bruder und anderen Jungen genießen sie unbeschwert die Zeit der Jugend. Krishnas Bruder fällt unversehens ins Wasser. Krishna springt ihm nach, will ihn retten. Unvermittelt taucht Kaliya, ein Schlangendämon auf, der erbost versucht Krishna zu vernichten, in dem er seinen Schlangenleib um Krishna mannigfach windet, schließlich gilt es, sein Reich zu verteidigen. Mit Händen und Füßen wehrt der junge Gott die todbringenden Köpfe des Dämons ab. Krishna, dem Tode nah, bläht sich auf, entkommt der Umschlingung, woraufhin sich der vermeintlich todgeweihte Krishna zum Sieger erhebt, indem er tanzend die giftschäumenden Schlangenhäupter Kaliyas unermüdlich mit Füßen niedertritt, wodurch der Dämon ermattet und alsbald der Unterlegene sein wird. Garuda, Vishnus Reittier hält sich in unmittelbarer Nähe seines Herrn gleich in doppelter Erscheinung auf. Angeblich sei sich der junge Krishna durch diese Tat erstmals seiner Gotteskraft und seiner Sendung bewusst geworden. Vergleichsweise ähnlich schwierig fallen Erklärungen zu der Zweifach-Erscheinung Naga-Makara, in Angkor ein vielfach gestaltetes Reliefmotiv. Weiter oben wurde im Kontext zu Naga-Akroterien erklärt, dass die Tympana-Bildszenen immer von Naga-Leibern gerahmt werden. Diese Aussage gilt es jetzt zu erweitern: Der Naga-Leib kann auch ein Makara-Körper sein, der den Naga ausspeit. Dieser Vorgang ist sehr realistisch an einem Tympanum vom Prasat Preah Palilei in Angkor Thom veranschaulicht. Für den staunenden Angkor-Besucher, der den Makara und den Naga erkennt, stellt sich die Doppelfrage: wird (wie schon vermutet) der Naga ausgespien oder wird der Naga gefressen? Ist also der Makara (wie Garuda auch) ein Feind der Nagas? Oder anders: ist der Makara kein Makara, sondern ebenfalls ein Naga und ist die faszinierende Doppel-Darstellung nur eine symbolträchtige Abbildung der ewigen Wiedergeburten aller Wesen? Die Deutungsspielräume sind riesig, wie auch schon die frühesten indischen Schriften (die Veden) zahllose Gottheiten und Zwischenwesen beschreiben. Die Kommentare zu den Veden suchen nach verständlichen Erklärungen, wobei die Logik nicht allenfalls hilfreich sein muss. Eines aber gilt als gesichert, der Makara wird gemeinhin als das Reittier der Flussgöttin Ganga angesehen, auch der Flussgott Varuna reitet auf einem Makara. Weshalb aber taucht der Makara, ein seltsames Mischwesen aus der Wasserwelt im Verein mit dem Naga auf, welcher eher der Unterwelt zuzuordnen ist? Die Antwort auf den in diesem Fall klar erkennbaren buddhistischen Bildinhalt des Tympanums zu reduzieren, wäre zu geradlinig, denn auch eindeutig hinduistische Bildszenen an anderen Khmer-Tempeln finden sich von Naga-Makara-Doppelwesen gerahmt. Richtet sich der Fokus auf Garuda und Naga, darf ein vielfach dargestelltes Erscheinungsbild beider Wesen nicht ausgeklammert werden. Das weit verbreitete Motiv, wenn man so will ein Duo-Porträt, ist bis heute derart populär, dass es sogar als Replikat an einer Brücke in Siem Reap Aufstellung fand. Zu sehen ist vordergründig der mächtige Garuda, der auf einem dreiköpfigen Naga reitet oder diesen mit seinen Fußkrallen klammert, wenn nicht traktiert. Garudas Körper, seine Flügel und der Kopf bannen einen hinter ihm befindlichen meist neunköpfigen Naga. Mit dieser Haltung gibt sich Garuda in uneingeschränkter Siegerpose. Er ist der Beherrscher der Nagas, ihm obliegt es, die Nagas zu vernichten oder sie am Leben zu lassen. Dieses häufig variierte Motiv, an sich ein Standbild Garudas, manifestiert den Machtanspruch, dem sich Garuda verpflichtet fühlt. Unübersehbar sind die Groß-Garudas an der Außenmauer vom Prasat Preah Khan in Angkor. Besucher nehmen meist nur die jeweiligen Garudas neben den Toren Ost und West zur Kenntnis und sind sich kaum bewusst, dass die komplette Außenmauer alle fünfzig Meter von einem Garuda bewacht wird. Die monumentalen Garuda-Standbilder von fast 5m Höhe sind nicht mehr als Reliefs zu definieren, sie fallen in die Kategorie der Großplastik. Die Eckpunkte der Außenmauer werden von vollplastischen Garudas markiert, die an Höhe und monumentalem Erscheinungsbild alle anderen in die geraden Mauerpassagen integrierten Garudas noch übertreffen. An dieser in Angkor einmaligen Tempel-Außenmauer wird deutlich, welche apotropäischen Kräfte dem mythischen Vogel Garuda zugetraut wurden. Eine in dieser Vielzahl aufgestellte Garuda-Versammlung kann an keinem anderen Khmer-Tempel in Kambodscha bewundert werden. Erwähnenswert in dieser Betrachtung ist ein markantes Detail, welches hier schon behandelt und mit anderen Bildern belegt wurde: Garuda steht mit seinen Krallen jeweils auf einem Naga, die sich seitlich aufbäumen, doch es gibt kein Entrinnen, denn Garuda hält außerdem noch die Schwanzenden der Nagas fest in seinen Händen. Die von Garuda bezwungenen Nagas sind durchgängig als fünfköpfige Schlangen mit rundem Brustschild dargestellt. Während für die künstlerische Gestaltung der Schlangenköpfe wenig Aufwand betrieben wurde, ist an den Garuda-Standbildern mehr Detailreichtum zu entdecken. Weitere Erläuterungen und Fotos zu den Groß-Garudas vom Preah Khan Tempel finden sich im Artikel PREAH KHAN in diesem Blog: https://www.angkor-temples-in-cambodia.com/schoumlnlein-blog/preah-khan Um möglichst alle themenspezifische Informationen offenzulegen, sei noch mitgeteilt, dass an den Toren bedeutender Angkor-Tempel Garudas als Wächter-Figuren angebracht wurden, zu nennen wäre hier beispielsweise der Ta Prohm Tempel. Jeweils ein Garuda drängt sich in die äußeren und inneren Mauernischen der Tor-Architektur. Sind auch nur wenige der Ta Prohm-Garudas in gutem Erhaltungszustand vorzufinden, kann dennoch die Verwandtschaft zu den Preah Khan-Garudas nicht verleugnet werden. Vom künstlerischen Standpunkt aus betrachtet, entstammen die Garudas einer Generation, was damit zu begründen ist, dass beide Tempel zeitgleich erbaut wurden. Der Preah Khan Tempel wurde 1191, der Ta Prohm Tempel 1186 geweiht. Es kann davon ausgegangen werden, dass für die Garuda-Bildwerke beider Tempel dieselben Werkstätten bzw. dieselben Bildhauer zuständig waren. Auf Geheiß des Königs Jayavarman VII wurden diese Tempel errichtet, also mussten neben anderen Ausstattungsobjekten auch Garudas in Serie gefertigt werden. Die Seitenwände vom steinernen Steg, der die Elefanten-Terrasse mit dem opulenten Phimeanakas-Ost-Gopuram verbindet, sind mit mannshohen Garudas verziert. Zwei Besonderheiten sind an diesen vollplastischen Reliefs hervorzuheben: hier stehen Garuda und Narasimha gleichgroß im Wechsel nebeneinander (v.l.n.r.: G-N-G-N). Sie scheinen den Steg zu stützen. Der Mann-Löwe (Narasimha) gilt als 4. Inkarnation Vishnus, somit finden sich das Reittier und der Gott gleichberechtigt nebeneinander dargestellt. Garuda liefert außerdem eine außergewöhnliche Probe seiner Kraft, er hält nicht zwei, sondern drei Nagas unter Kontrolle. Ähnliche Garuda- und Narasimha-Bilder sind übrigens auch an der Schau (Front)-Seite der Elefanten-Terrasse zu sehen. Das ungebrochene Vertrauen auf den Schutz bzw. die gläubige Verehrung der Nagas wird in vielen neu erbauten Pagoden der Stadt Siem Reap durch den Einsatz und/oder das Vorhandensein verschiedener religiöser Kultobjekte anschaulich. Schwimmunfähige Ritualboote in Form überlanger Schlangen werden zu buddhistischen Feiertagen festlich geschmückt und mit Gebeten und Mantras gesegnet, wie auch an Tempelzugängen fest installierte Nagas das Eindringen böser Geister verhindern sollen. Der Glaube an solche Hilfsmittel stärkt das Selbstverständnis und die Seelen der Menschen, daran vermag auch der Geist der Moderne nichts zu ändern. Vorgestellt wurden Einzel-Darstellungen von Garuda und Naga, sowie mythologisch begründete Duo-Darstellungen der verfeindeten Wesen. Mögen die Erklärungen zu den Bildern den Lesern bei ihren Exkursionen in Angkor behilflich sein und den nichteingeweihten Interessenten der Khmer-Kunst die scheinbar düstere Undurchschaubarkeit indischer Götterwelten ein wenig aufhellen.

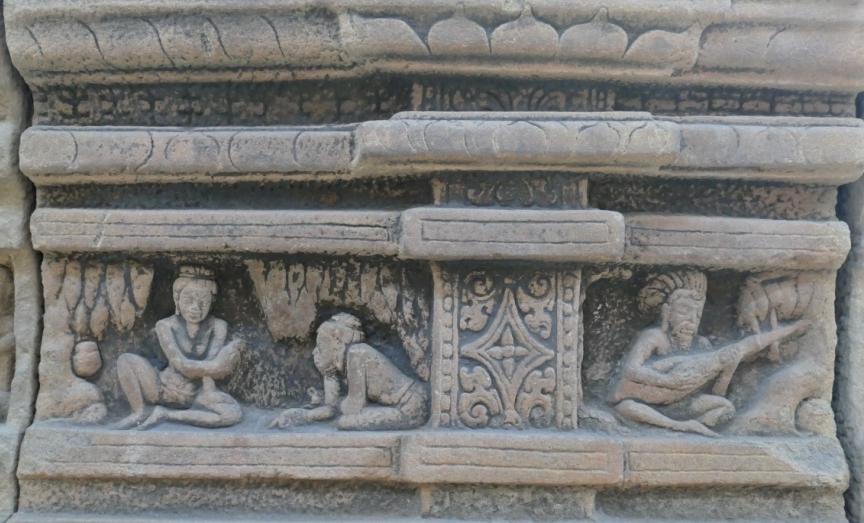

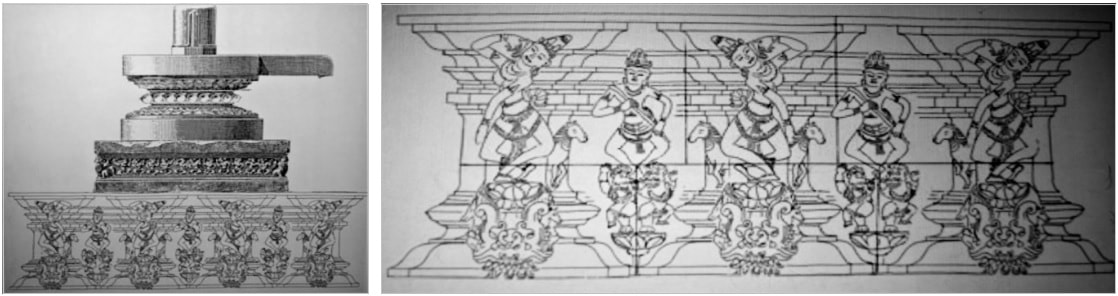

Zu Informationen und Fotos betreffs Garuda kann der Artikel INMITTEN VON GÖTTERN Teil 10 empfohlen werden, ebenfalls in diesem Blog abzurufen: https://www.angkor-temples-in-cambodia.com/schoumlnlein-blog/inmitten-von-gottern-teil-10 Fotos: Günter Schönlein Foto vom Brücken-Garuda: Vanessa Jones Text: Günter Schönlein Korrektur: Vanessa Jones Musikalische Aufzeichnungen der alten Cham existieren nicht. Ein Notationssystem, wie es der westlichen Welt verständlich ist, kannten die Menschen in Champa nicht. Über ihre musikalischen Aktivitäten geben Reliefs Auskunft, die ihre Bildhauer für die Dekorationen ihrer Tempel schufen. Auf den vor rund eintausend Jahren geschaffenen Bildwerken finden sich einige Szenen, auf denen Musiker und Tänzer zu sehen sind. Zu unterscheiden sind höfische und religiöse Szenen, es muss folglich weltliche und sakrale Musik gepflegt worden sein. Eine himmlische Musik, nach der sich die Apsaras (himmlischen Tänzerinnen) bewegten oder der Gott Shiva tanzte, hat kein Sterblicher je vernommen. Was heute auf Musikfestivals der Cham gespielt wird, baut wohl vorwiegend auf Überlieferungen volkstümlicher Melodien und Texte auf. Dem Kunst- und Musikliebhaber bleiben zur Begutachtung ausschließlich einige Reliefs in den Museen. Der Autor beschränkt sich bei seinen Betrachtungen vorwiegend auf Kunstwerke aus dem Cham Museum Da Nang. Auf einem Lintel (Türsturz) aus My Son, der legendären Königsstadt, ist eine typische Musikszene dargestellt: im Zentrum sitzt der Herrscher, neben ihm stehen seine Adjutanten (der Hofstaat), die Außenbereiche vom Lintel besetzen Tänzer und Musiker (Bild 1). Im linken Reliefteil spielen drei Musiker (Bild 1.1), im rechten Reliefteil spielen nur zwei Musiker (Bild 1.2) zum Tanz auf. Es haben sich also zwei Musikergruppen und jeweils zwei Tänzer zur höfischen Unterhaltung versammelt. Vorgeführt werden differierende Tänze. Der Bildhauer verstand es, zwei musikalische Vorführungen auf einem Fries unterzubringen. Auf den verzierten Seitenflächen vom My Son-Sockel (Bild 2) sind neben religiösen Szenen auch Musikszenen zu sehen. Vier Musiker wurden auf den kleinformatigen Reliefs verewigt: zwei Bläser, ein Saitenspieler und ein Trommler. Der Flötist oder Hornbläser (?) an der linken Frontseite des Piedestals (Bild 2 & 2.1) hat seinen Auftritt in einem Tempel, seine Musik feiert die Götter. Die anderen Musiker spielen in neutraler Gegend, es hat den Anschein als bevorzugten die Musiker das Spiel in der Natur unter freien Himmel, wobei der Trommler (Bild 2.3) durchaus in einer Höhle bzw. unter einem Blätterdach sitzen könnte. Abgesehen vom Duo Flötist-Trommler (Bild 2.3) sind nur Einzelmusiker dargestellt (Bild 2.1 & 2.2). Die dynamisch-bewegten Reliefs unter den Mittelstufen vom Postament (Bild 2) könnten Tänzerinnen meinen, doch die typischen Tanzposen der Apsaras sehen anders aus. Wie sich die Apsaras gebärden zeigen die Bildwerke aus Tra Kieu (Bild 6.1 & 6.2). Der Sockel aus My Son (Bild 2) zählt zu den auserlesenen Kunstwerken im Cham Museum Da Nang, er zählt zur Kategorie National Treasure. Alternierend zu den My Son-Objekten (Bild 1 – 2.3), die im Da Nang Museum gezeigt werden, verblieben einige Reliefs und Skulpturen in My Son und werden dort in zwei Tempelhallen präsentiert, so auch das arg lädierte Shiva-Tympanum (Bild 2.4). Zufällig blieb der untere Reliefteil unversehrt. Links sind zwei, möglicherweise drei Musiker zu sehen: ein Flötist und ein Trommler sind eindeutig als Musiker zu definieren. Ein dritter auf einem Podest tanzender Mann hält ein trommelähnliches Instrument in seiner linken Hand. Der Vergleich beider Tympana (Bild 2.4 ← → Bild 3.) ist nicht nur reizvoll, sondern verdeutlicht die Möglichkeiten ein Thema unterschiedlich darzustellen und nicht zuletzt bietet die Gegenüberstellung einen Blick auf die Vielfalt der Cham-Reliefkunst. Der tanzende Shiva (Nataraja) ist ein in Asien weit verbreitetes Motiv. Das wunderschöne Tympanum aus dem Phong Lê Tempel in Da Nang zeigt den sechzehnarmigen Gott in dynamischer Bewegung (Bild 3). Jeweils in den Bildwinkeln sitzen die Musiker: links ein Harfenspieler (Bild 3.1), rechts ein Trommler (Bild 3.2). Das Relief greift auf indische Bildmuster zurück, vielleicht kannten die/der Bildhauer das berühmte Shiva-Relief aus Badami/Karnataka oder das Khmer-Relief vom Banteay Srei Tempel in Angkor, zumindest scheint das Phong Lê-Relief von solchen klassischen Vorlagen inspiriert zu sein. Die höfische Tanzszene (Bild 4) kann durchaus als Pendant zum Relief Höfisches Leben (Bild 1) betrachtet und verstanden werden. Die Aufstellungen der Figuren gleichen sich auf beiden Reliefs. Der Herrscher und seine Bediensteten füllen die Bildmitte. Tänzer und Musiker auf der Tanzszene (Bild 4) sind spiegelgleich wiedergegeben, je zwei Trommler und zwei Bläser spielen für je zwei Tänzer auf. Im Gegensatz zum Relief Bild 1, auf dem sich die Musiker und Tänzer nicht gleichen, war dem Bildhauer vom Relief Bild 4 vermutlich an symmetrischer Bildharmonie gelegen. Das Fragment von einem Fries Himmlischer Tänzer (Bild 5) stellt eine Reihe synchron Tanzender vor. Es fällt leicht, sich die in gleicher Pose erstarrten Tänzerinnen verdoppelt oder in verdreifachter Anzahl vorzustellen, was etwa der Länge einer dekorierten Traverse entspräche. Sehenswert sind die als Quartett präsentierten Tänzerinnen aus Trà Kiêu Bild (6.3 & 6.4). Die Einzelfiguren müssen vormals verbunden gewesen sein, deutlich sind die jeweiligen Schnittstellen erkennbar, sie sind Teile des Tänzer-Piedestals (Bild 6.1 & 6.2). Zeichnungen von Henri Parmentier verdeutlichen die These der einstmaligen Verbindung der Sockel (Bild 7.1 & 7.2), die heute einzeln aufgestellt gezeigt werden. Das berühmte Ramayana-Piedestal (Bild 7) zählt zu den besten Stücken im Cham Museum Da Nang. Das im Eingangsbereich präsentierte Objekt in der Kombination von Sockel, Yoni und Lingam besticht durch Form, Größe und detailreiche Reliefarbeiten. Zahlreiche Menschenansammlungen schmücken die vier Sockelseiten, so auch einige Tänzerinnen (Bild 7.3 – 7.5). Makaras finden sich häufig mit Löwen vereint, seltener speien die Mischwesen aus Krokodil und Elefant göttliche Tänzerinnen aus (Bild 8). Wären die sitzenden Frauen (Bild 9) nicht ausdrücklich als Heavenly dancers beschrieben, käme kaum ein Gedanke an himmlische Tänzerinnen auf. Im Obergeschoss vom Da Nang Museum of Cham Sculpture werden in einer Vitrine einige Musikinstrumente der Cham ausgestellt. Zu sehen sind Schlaginstrumente, Blasinstrumente und ein Streichinstrument, inwieweit diese Auswahl Vollständigkeit des einstmals und bis heute verwendeten Instrumentariums anstrebt bzw. dokumentiert, wird leider nicht erwähnt. Die Bilder 10.1 – 10.8 stellen die präsentierten Musikinstrumente lückenlos vor. Ohne Mühe lassen sich einige Musikinstrumente erkennen, welche von den Musikern auf den klassischen Reliefs gespielt werden. Im Hguyen Hien Dinh Tuong Theater in Da Nang wird mehrmals pro Woche die Musik- und Tanzshow SOUL OF VIETNAM gegeben (Spielplan Februar 2023). Eine Stunde lang reihen sich verschiedene Musikstücke und Tanzvorführungen aneinander. Kurze englischsprachige Einführungen tragen zum besseren Verständnis der einzelnen Darbietungen bei. Bezeichnender Weise wird die Vorführung der Cham-Tänzerinnen nicht live von den Musikern, sondern von komponierter (frei erfundener) Lautsprechermusik begleitet. Offenbar scheuen sich die Produzenten der Show die Begleitmusik der Tänzerinnen als authentische Cham-Musik zu verkaufen, dennoch beeindrucken die Apsaras vor der bunt illuminierten Tempel-Kulisse (Bild 12). Überzeugend für westliche Ohren, weil exotisch fremd, klingen die Instrumentalstücke und die volkstümlichen Tanzmelodien (Bild 11). Das Interesse des internationalen und des einheimischen Publikums hält sich in sehr überschaubaren Grenzen, nicht mehr als fünfzehn Gäste besuchten die sehenswerte und hörenswerte Abendveranstaltung. Welchen Stellenwert die Musik in Vietnam bis heute einnimmt, beweisen mehrere zeitgenössische Kunstwerke vietnamesischer Provenienz, die auf der westlichen Uferpromenade des Hàn River aufgestellt wurden. Foto 2.4: Vanessa Jones

Fotos 13 – 15: Birgit Schönlein Fotos und Text: Günter Schönlein Korrektur: Vanessa Jones Gleich ob man auf Java, in Myanmar, auf Sri Lanka, in Kambodscha oder Indien Tempel begutachtet, auf Schutzwesen wurde nie verzichtet. An allen Tempelanlagen erscheinen Elefanten, Löwen & Drachen, sie alle haben in den äußeren Bereichen und insbesondere an den Eingängen der Sakralbauten paarweise ihren Auftritt. Allein KALA tritt als Einzelwesen in Erscheinung, dessen vielgestaltige Erscheinungen in Vietnam werden im Rahmen dieser kurzen Betrachtung thematisiert. Zunächst sollen mehrere Fotos eine annähernde Vorstellung vom spezifischen Erscheinungsbild des vietnamesisch geprägten Kala geben. Zehn Bilder umreißen die Vielfalt und den Wandel der Kala-Darstellungen über die Jahrhunderte hinweg. Eine Zeitspanne von rund tausend Jahren trennen das im Cham Museum Da Nang ausgestellte Terrakotta-Relief (Bild 1) und den geschnitzten, goldbemalten Kala im Chùa Quan The Am Da Nang (Bild 2). Auch die in der Gegenüberstellung zum Terrakotta-Kala aus den klassischen Sa Huynh-Werkstätten (Bild 1) nur unwesentlich jüngeren Sandstein-Kala-Reliefs aus Trà Kiêu (Bild 3 & 3.1) aus Dong Duong (Bild 3.2) und aus Thap Mam (Bild 3.3) weisen kaum Ähnlichkeiten mit den Kala-Darstellungen moderner Pagoden (Chùa=Pagode) auf. Der Kala (Bild 3) wird von zwei Makaras flankiert, das macht die Besonderheit dieses Reliefs aus. Das Mauerrelief aus Zement (Bild 5), aufgenommen in der Chùa An Long, beruft sich noch eindeutig auf tradierte Darstellungsmuster. Die Mauerfenster aus der Bàu Sen Pagode (Bild 6 & 6.1) zeigen genial stilisierte Kala-Gesichter, hier wurde die Vereinfachung offensichtlich auf die Spitze getrieben. Die klassischen Reliefs (Bilder 1, 3, 4) sind auffällig farblos bzw. materialbelassen. Vor tausend Jahren wurde auf die monochrome Wirkung von Stein und Terrakotta gesetzt. Farbige Bemalung und Einsatz bunter Materialien scheinen Erfindungen der Neuzeit zu sein, die vermutlich auf chinesische Einflüsse zurückzuführen sind (Bild 2, 7 – 10). Dagegen wirken die in Klöstern von Da Nang gefundenen modernen Kala-Darstellungen ähnlich monochrom, wie bei den klassischen Vorlagen, wurde hier die Wirkung dem neuen Baustoff Zement anvertraut (Bild 5) bzw. wurden die Mauerfenster grau angemalt, um die raue zementene Oberfläche zu glätten (Bild 6 & 6.1). In Huê wurde innerhalb der Zitadelle nach dem Vorbild der verbotenen Stadt von Peking ein für Publikum unzugänglicher Palastbereich geschaffen, der von 1802 bis 1945 nur den Kaisern der Nguyễn-Dynastie vorbehalten war. Inzwischen können die meisten Gebäude der Verbotenen Stadt besichtigt werden. Außerhalb von Huê in ländlicher Abgeschiedenheit ließen die Kaiser ihre großzügig angelegten Grabanlagen errichten, die heute zu den spektakulären Sehenswürdigkeiten der Stadt Huê zählen. Optisch deutlich erkennbar ist, im Vergleich zu der klassischen, die stilistische Veränderung der Kala-Darstellung an den Toren zu der Kaiserstadt Huê. Auf den ersten Blick gleichen sich die vier Kala-Bildnisse aus Huê, die ähnlichen Kopf- und Körperformen verfestigen diesen Eindruck. Neben dem für Kala typisch wuchtig-breiten Gesicht mit hervorstehenden Kopf sowie Breitnase und Glupschaugen, sind charakteristische Merkmale für die neuzeitliche Kala-Erscheinungen die Bartfühler neben der Nase, das geöffnet eckige Maul und die langen Arme mit Krallenpfoten (Bilder 7 – 10). Nach genauer Betrachtung der Kala-Gesichter treten die feinen Unterschiede in Farbe und Form hervor: quadratisches oder rechteckiges Maul, Zahnreihe oben bzw. unten, Barteln gerade gestreckt oder nach oben gerichtet, blaue oder braune Greifarme. Bemerkenswert bei den artgleichen Huê-Kalas ist der Standort, sie bewachen ausschließlich Durchgänge an Torbauten, im Grunde also Profanbauwerke der Palastanlagen. In Hoi An, einer malerischen Kleinstadt, fanden sich trotz zahlreicher Tempelanlagen vergleichsweise wenige Kala-Antlitze. Die Reliefgravur auf einer Messingvase (Bild 11) greift die Kala-Vorstellungen der neueren Zeit auf. Das in Marmor geschnittene Kala-Antlitz (Bild 12) beruft sich auf klassische Muster. Der Kala auf dem Bauch von einem Marmorgefäß (Bild 13) entspricht den modernen Kala-Bildnissen. Bei den drei Kala-Beispielen aus Hoi An lässt sich zweifelsfrei eine vorhandene, ausgeprägte kunstgewerbliche Routine in der Verwertung und Verarbeitung der tradierten Mustervorgaben nicht in Abrede stellen. Etwa 60km südlich von Da Nang haben sich spärliche Überreste der Cham Tempelanlage Phật viện Đồng Dương erhalten, rund 300m westlich steht die unscheinbare Church of The Tribe Tra Dong Duong. Den Dachfirst krönt ein geschnitzter aufgerichteter Kala (Bild 14). Zum Abschluss der Betrachtungen stehen zwei sehenswerte Beispiele von Kala-Bildnissen aus klassischen Tempeln. Die gut restaurierte Cham-Tempelanlage Tháp Khương Mỹ macht mit ihren drei Türmen einen durchaus stattlichen Eindruck. Mehrere Sandsteinreliefs haben sich in Teilen erhalten, so auch das Fragment eines Kala (Bild 15), wobei die gesicherte Zuschreibung als Kala nicht möglich ist, es könnte sich auch um einen Naga (Schlange) handeln, vergleiche Bild 15.1 . Im Februar 2023 konnte die Tempelanlage Tháp Chăm Chiên Đàn nur unter Vorbehalt besichtigt werden. Umfassende Restaurierungsarbeiten behinderte die uneingeschränkte Sicht auf die drei Türme. Gerettete bzw. geborgene Architektur- und Dekorationselemente der Tempeltürme werden in einem kleinen Museum präsentiert, so auch die sternförmige (oktogonale) Dachbekrönung (Bild 16), auf jedem zweiten blattförmigen vorstehenden Ausleger vom Sternenkranz befindet sich ein Kala-Relief (Bild 16.1). Das seltene Bauteil aus Sandstein ist einerseits der Beweis für Dekorationen im Dachbereich und andererseits der Beleg für Kala-Reliefs außerhalb der Tempeleingänge. Die Kala-Fotos entstanden im Februar/März 2023 auf einer Erkundungsreise in Zentral-Vietnam, deren Ziel es war, einige Cham-Tempel zu besichtigen, wobei der Reliefkunst das besondere Augenmerk galt, folglich sind die hier gezeigten Kala-Bildbeispiele nur ein bescheidener Aspekt der Entdeckungen. Die Auswahl beschränkt sich logischerweise auf die zufällig gefundenen Kala-Reliefs, Ansprüche auf Vollständigkeit und umfassende thematische Auswertung werden nicht erhoben.

Fotos und Text: Günter Schönlein Korrektur: Vanessa Jones |

Autor Günter Schönlein

Auf meinen bisher acht Reisen nach Kambodscha habe ich viele Khmer-Tempel photographisch dokumentiert. Mit Pheaks Hilfe suchte ich auch viele schwer zu findende entlegene Tempel auf. In diesem Blog möchte ich meine dabei erworbenen Eindrücke und Kenntnisse gerne anderen Kambodscha-Liebhabern als Anregungen zur Vor- oder Nachbereitung ihrer Reise zur Verfügung stellen. sortiert nach Themen:

Kategorien

All

Der Blog enthält sowohl Erlebnis-Reiseberichte als auch reine Orts- und Tempel-Beschreibungen, siehe Kategorien "Persönliches" und "Sachliches" in der Liste von Tags oben, sowie eingestreute Beiträge zu anderen Reiseländern und Themen.

Die Fotos in den Blog-Artikeln werden durch Anklicken vergrößert. sortiert nach Erscheinungsdatum:

ARTIKEL

Prasat Leak Neang Leak Neang bei Pre Rup Tempel bei Beng Mealea Prasat Banteay Ampil Prasat Chaw Srei Vibol Rong Damrei und Phnea Kol Tempelmauern in Kambodscha Namenlose Tempel Angkor Thoms Trapeang Roun Tempel Stupas in Kambodscha Spean Thma Prasat Sanlong Prasat To Stupas in Süd-Indien Inmitten von Göttern 1 Inmitten von Göttern 2 Inmitten von Göttern 3 Inmitten von Göttern 4 Inmitten von Göttern 5 Inmitten von Göttern 6 Inmitten von Göttern 7 Inmitten von Göttern 8 Inmitten von Göttern 9 Inmitten von Göttern 10 Inmitten von Göttern 11 Inmitten von Göttern 12 Jainismus Jali Gesinnungswandel zweier Könige Lintel - Spezial Prasat Kravan Unbekannte Tempel in Siem Reap Unbekannte Tempel in Roluos Tempel im Umfeld des Bakong Prasat Trapeang Kaek Daun Troung Tempel Gargoyle (Wasserspeier) Prasat Preah Pithu Wasserbecken in Angkor Thom Preah Khan Brücken der Khmer Prasat Ta Muon Dharmasala - Vahnigriha Angkor Wat - Spezial Prasat Ta Prohm Banteay Kdei Tempel Spurensuche in Angkor Thom Wat Chedei bei Siem Reap Klöster in Siem Reap Geisterhäuser Museen in Siem Reap Museen in Kambodscha Banteay Kbal Chen Tempel Prasat Chanseyma Tomnob Anlong Kravil Tempel Banteay Samre Banteay Toap Tempel Kasen Tempel Banteay Chhmar Satellitentempel Löwen in Kambodscha Löwen in Indien Löwen in Myanmar Löwen in Indonesien Löwen in Sri Lanka Khmer-Bronzen in Mandalay Seima-Steine Stufen Akroterion Empfehlenswerte Bücher Trav Tempel Phnom Kampot Tempel Reangsai & Chamreang Tempel Wat Banteay Srei Tempel Prasat Totung Thngai Rundweg um den Phnom Bakheng Berg-Tempel Rund um den West Baray Pram Tempel & Char Leu Tempel Scheintüren Scheinfenster Stupas in Myanmar Stuckaturen in Bagan 1 Stuckaturen in Bagan 2 Stuckaturen in Bagan 3 Stuckaturen in Bagan 4 Stuckaturen in Bagan 5 Holzarchitektur in Myanmar 1 Holzarchitektur in Myanmar 2 Holzarchitektur in Myanmar 3 Tempel in Sale (Saley) Thiri Muni Pagoda in Sale Fenster in Bagan Fenstersäulen in Angkor Wanddekorationen Stelenhäuser in Angkor Prasat Kok Pongro Prasat Ta Keo Fundstücke in Angkor Thom Beatocello Artikel Nr. 100 Kala resp. Kirtimukha Buddha-Statuen in Angkor Thom Prasat Suor Prat & Khleangs Elefantenterrasse Spezial Tier-Reliefs am Baphuon Tempel Tier-Reliefs am Bayon Tempel Khmer zur See Bauabläufe Vidyadharis Apsara: Tänzerin oder Göttin Apsara Spezial Dvarapala Teil I Dvarapala Teil II Dvarapala Teil III Purnagatha Teil I Purnagatha Teil II Purnagatha Teil III Hamsa Vishnu in Angkor Sapta Matrika Trimurti in Angkor Wassertiere in Angkor Elefanten in Kambodscha Prasat Kouk Nokor Prasat Banteay Prei Nokor Prasat Banteay Khchorng Prasat Chrung Stuckaturen an Khmer-Tempeln Roluos Spezial Türsäulen 1 Türsäulen 2 Basen Kapitelle Boundary Bibliotheken Bayon Bibliotheken Bayon Spezial Unterwegs im Abseits 1 Unterwegs im Abseits 2 Unterwegs im Abseits 3 Unterwegs im Abseits 4 Unterwegs im Abseits 5 Leben am Fluss Reamker-Epos Tuol Sleng und Wat Thmei War Memorial Siem Reap Jean Commaille Saptarishi - die Sieben Weisen Hiranyakashipu und Narasimha Krishna Govardhana Balaha und Uchchaihshravas Sri Lanka Reise 2019 Teil 1 Sri Lanka Reise 2019 Teil 2 Sri Lanka Reise 2019 Teil 3 Sri Lanka Reise 2019 Teil 4 Sri Lanka Reise 2019 Teil 5 Sri Lanka Reise 2019 Teil 6 Sri Lanka Reise 2019 Teil 7 Mihintale Sri Pada - Buddhapada Ungewöhnliche Reliefs Seltene Götter-Reliefss Sugriva und Valin Prasat Kansaeng TK 2 bei Beng Mealea Prasat Chrei Prasat Kong Phluk Toab Chey Thom / Toan Chey Tauch Ta En Tempel Pram Tempel (Trapeang Chhun) Prasat Kuk Troap Pram Tempel Koh Ker Sambor Prei Kuk (Teil 1) Sambor Prei Kuk (Teil 2) Fliegende Paläste Kbal Spean Bauernhäuser Preah Phnom Tempel Kat Kdei Tempel und mehr Baset Tempel Prasat Cheang Thom Prasat Rorng Ramong Götterstatuen im Angkor Wat Spuren der Intoleranz Unbekannte Tempel in Siem Reap 2 Yoni & Lingam Banteay Srei (Tempel ohne Namen) Kok Singh Tempel Prasat Ta Tnur Ergänzung: Baset Tempel Prasat Prei Prasat Bay Kaek Tempel Prasat Kongbong Alter Weg nach Roluos Neuentdeckungen in Roluos 1 Neuentdeckungen in Roluos 2 Neuentdeckungen in Roluos 3 Neuentdeckungen in Roluos 4 Neuentdeckungen in Roluos 5 Bilderbogen 2 als 200ster Artikel Phnom Chisor Trotz Corona in Kambodscha 1 Trotz Corona in Kambodscha 2 Trotz Corona in Kambodscha 3 Trotz Corona in Kambodscha 4 Bayon Tempel Spezial 1 Bayon Tempel Spezial 2 Prasat Top West Spezial Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 1 Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 2 Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 3 Hayagriva Indrajit Krishna & Kaliya Vishnu allgegenwartig Die verlorene Sammlung (The Lost Collection) Srah Srang Yeay Pow Tempel Ta Prohm (Tonle Bati) Tempel Prasat Neang Khmau Phnom Bayang Tempel Phnom Bayang Nebentempel Prei Tempel Spezial Banteay Prei Spezial Krol Ko Spezial Prasat Tonle Snguot Phnom Da Angkor Borei Museum Prei Khmeng Stil Kala Preah Norodom Sihanouk Museum Krol Romeas & Kral Romeas Preah Khan versus Banteay Kdei Frömmigkeit versus Glaube Khmer Halsschmuck Spean Toap & Prasat Prohm Kal Dachlandschaften in Angkor Eindrücke vom Tag Bilderbögen Zentral-Vietnam Da Nang Marmorberge Da Nang Da Nang Halbinsel Son Tra Da Nang Museum Cham Sculpture Cham-Skulpturen: Vishnu & Shiva Cham Tempel in Vietnam Thap Phu Dien Thap Bang An Thap Khuong My Thap Chien Dan Thap Chien Dan - Museum Thap Dong Duong My Son (Teil 1) My Son (Teil 2) My Son (Teil 3) My Son (Teil 4) My Son (Teil 5) Cham Phong Lee Makaras der Cham Kala in Vietnam Hue - Verbotene Stadt Incense Burner Sepulkralkultur in Vietnam I Sepulkralkultur in Vietnam II Sepulkralkultur in Vietnam III Sepulkralkultur in Vietnam IV Hoi An Cao Dai Tempel in Hoi An Glocken in Vietnam Museum of Da Nang Skulpturen in Da Nang Musik und Tanz der Cham Henri Parmentier West Mebon Tempel 2022 Mebon Tempel Banteay Chhmar Phnom Sampov Garuda gegen Naga Naga-Chakra Mucalinda versus Naga Provincial Museum Battambang Tempel in der Region Damdek Preah Khan Spezial Teil 1 Preah Khan Spezial Teil 2 Preah Khan Spezial Teil 3 Preah Khan Spezial Teil 4 Preah Khan Spezial Teil 5 Preah Khan Spezial Teil 6 Kna Phtoul Tempel Phnom Komnop Pagoda Neak Buos Tempel Prasat Kuk Bros & Prasat Kuk Srei Phnom Chhngork Cave Tempel Preah Theat Kvav Region Beng Mealea Wat Kok Chan & 2 Tempel Wat Kesararam Siem Reap Siem Reap Generäle Royal Garden Siem Reap Theam’s Gallery Siem Reap Wandbilder im Wat Bo Siem Reap Bilderbogen Indien 2024 Kanheri Caves Karla Caves Mahakali Caves Mandapeshwar Caves Elephanta Caves Teil 1 Elephanta Caves Teil 2 Ajanta Caves Teil 1 Ajanta Caves Teil 2 Ajanta Caves Teil 3 weitere Artikel werden folgen ... alle Artikel alphabetisch sortiert:

A - Z

100ster Blog-Artikel 200ster Blog-Artikel Airavata in Indien und Angkor Ajanta Caves Teil 1 Ajanta Caves Teil 2 Ajanta Caves Teil 3 Akroterion Alter Weg nach Roluos Angkor Borei Museum Angkor Conservation Angkor National Museum Angkor Thom Buddha-Statuen Angkor Thom Fundstücke Angkor Thom Spurensuche Angkor Thoms namenlose Tempel Angkor Thoms Wasserbecken Angkors Tempelmauern Angkor Wat - Spezial Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 1 Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 2 Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 3 Apsara: Tänzerin oder Göttin Apsara Spezial Apsaras Artikel Nr. 100 Ashoka und Jayavarman VII Außentempel Banteay Chhmar Bagans Fenster Bagan Stuckaturen 1 Bagan Stuckaturen 2 Bagan Stuckaturen 3 Bagan Stuckaturen 4 Bagan Stuckaturen 5 Bagan Stupas Bakheng Rundweg Balaha und Uchchaihshravas Banteay Ampil Banteay Chhma Mebon Banteay Chhmar Satellitentempel Banteay Kbal Chen Tempel Banteay Khyang Banteay Meanchey Museum Banteay Kdei Banteay Kdei versus Preah Khan Bauernhäuser Banteay Prei Nokor Banteay Prei Spezial Banteay Samre Banteay Sra Banteay Srei (Tempel ohne Namen) Banteay Toap Tempel Bakong-Umfeld Baphuon Tempel Tier-Reliefs Basen Baset Tempel Baset Tempel - Ergänzung Battambang Museum Battambang Verlorene Sammlung Bauabläufe Bay Kaek Tempel Bayon Bibliotheken Bayon Spezial Bayon Tempel Spezial 1 Bayon Tempel Spezial 2 Bayon Tempel Boots-Reliefs Bayon Tempel Tier-Reliefs Beatocello Beng Mealea Region Beng Mealea Umgebung Berg-Tempel Bibliotheken Bilderbogen Indien 2024 Bilderbögen Zentral-Vietnam Blogeintrag Nr. 100 Blogeintrag Nr. 200 Boots-Reliefs am Bayon Tempel Borobudur Löwenskulpturen Boundary Brücke Spean Thma Brücken der Khmer Bücher-Empfehlungen Buddha Pada Buddha-Statuen in Angkor Thom Cao Dai Tempel in Hoi An Cham Phong Lee Cham-Skulpturen: Vishnu & Shiva Cham Musik und Tanz Cham Tempel in Vietnam Chamreang Tempel Char Leu Tempel Chaw Srei Vibol Chedei-Lintel Commaille, Jean Damdek Region Tempel Da Nang Da Nang Halbinsel Son Tra Da Nang Marmorberge Da Nang Museum Da Nang Museum Cham Sculpture Da Nang Skulpturen Dachlandschaften in Angkor Daun Troung Tempel Devata oder Apsara Devatas Dharmasala - Vahnigriha Dvarapala Teil I Dvarapala Teil II Dvarapala Teil III Eindrücke vom Tag Elefanten in Kambodscha Elefantenterrasse Spezial Elephanta Caves Teil 1 Elephanta Caves Teil 2 Empfehlenswerte Bücher Ergänzung: Baset Tempel Fenster in Bagan Fenster indischer Tempel Fenstersäulen in Angkor Fliegende Paläste Frömmigkeit versus Glaube Fundstücke in Angkor Thom Gajalakshmi Gana-Darstellungen in Indien Ganesha Gargoyle der Khmer-Tempel Garuda gegen Naga Garuda und andere Vahanas Geisterhäuser Generäle Royal Garden Siem Reap Gesinnungswandel zweier Könige Glocken in Vietnam Götterstatuen im Angkor Wat Göttinnen der Hindus Halsschmuck Hamsa Hayagriva Henri Parmentier Hiranyakashipu und Narasimha Höhlentempel auf dem Dekkhan Hoi An Holzarchitektur in Myanmar 1 Holzarchitektur in Myanmar 2 Holzarchitektur in Myanmar 3 Hospital-Kapelle Ta Muon Hue - Verbotene Stadt Incense Burner Indien Bilderbogen 2024 Indra in Indien und Kambodscha Indra Lintel Indrajit Indische Göttinnen Indische Höhlentempel-Stupas Indische Löwenskulpturen Jainismus Jali Javanische Löwenskulpturen Jayavarman VII und Ashoka Jean Commaille Jubiläum Blog-Artikel Nr. 100 Kailash-Darstellungen Kala Kala - Lintel Spezial Kala in Vietnam Kala resp. Kirtimukha Kambodschas Löwenskulpturen Kampong Thom Museum Kanheri Caves Karla Caves Kapitelle Karttikeya und andere Vahanas Kasen Tempel Kat Kdei Tempel und mehr Kbal Chen Tempel Kbal Spean Khleangs & Prasat Suor Prat Khmer-Bronzen in Mandalay Khmer Halsschmuck Khmer zur See Kinnari Kirtimukha Klöster in Siem Reap Kna Phtoul Tempel Koh Ker Koh Ker Tempelmauern Kok Singh Tempel Kouk Nokor Tempel Kouk Tempel Kok Pongro Kravan Krishna & Kaliya Krishna Govardhana Krol Ko Spezial Krol Romeas & Kral Romeas Lakshmi in der asiatischen Kunst Leak Neang (Phnom Bok) Leak Neang (Pre Rup) Leben am Fluss Lingam & Yoni Lintel Literatur-Empfehlungen Lolei - Restaurierungs-Stand Lost Collection Löwen in Indien Löwen in Indonesien Löwen in Kambodscha Löwen in Myanmar Löwen in Sri Lanka Mahakali Caves Makaras der Cham Mandalays Khmer-Bronzen Mandapeshwar Caves Marmorberge Da Nang Mebon Tempel Banteay Chhmar Mihintale Mucalinda versus Naga Museen in Kambodscha Museen in Siem Reap Museum of Da Nang Musik und Tanz der Cham My Son (Teil 1) My Son (Teil 2) My Son (Teil 3) My Son (Teil 4) My Son (Teil 5) Myanmars Holzarchitektur 1 Myanmars Holzarchitektur 2 Myanmars Holzarchitektur 3 Myanmars Löwenskulpturen Myanmar Stupas Mythos vom Milchozean Naga Naga-Chakra Namenlose Tempel am Bayon Nandi und andere Vahanas Narasimha und Hiranyakahipu Nationalmuseum in Phnom Penh Neak Buos Tempel Nebentempel Banteay Chhmar Neuentdeckungen in Roluos 1 Neuentdeckungen in Roluos 2 Neuentdeckungen in Roluos 3 Neuentdeckungen in Roluos 4 Neuentdeckungen in Roluos 5 Nokor Bachey Tempel Norodom Sihanouk Museum Pachisi Spiel Parmentier, Henri Phnea Kol Phnom Bakheng Phnom Bayang Tempel Phnom Bayang Nebentempel Phnom Bok Phnom Chhngork Cave Tempel Phnom Chisor Phnom Da Phnom Kampot Tempel Phnom Komnop Pagoda Phnom Krom Phnom Penh Bootsfahrt Phnom Sampov Prambanan Löwenfiguren Pram Tempel Pram Tempel bei Kralanh Pram Tempel (Trapeang Chhun) Prasat Andet bei Beng Mealea Prasat Banteay Ampil Prasat Banteay Khchorng Prasat Banteay Prei Nokor Prasat bei Beng Mealea Prasat Chanseyma Prasat Chaw Srei Vibol Prasat Cheang Thom Prasat Chrei Prasat Chrung Prasat Kandal Doeum Prasat Kansaeng Prasat Kas Hos Prasat Khla Krahoem Prasat Khnat Prasat Kok Pongro Prasat Kong Phluk Prasat Kongbong Prasat Kouk Chak Prasat Kouk Nokor Prasat Kravan Prasat Kuk Bros & Prasat Kuk Srei Prasat Kuk Troap Prasat Leak Neang Prasat Neang Khmau Prasat Olok Prasat Patri Prasat Phra Keo Prasat Preah Pithu Prasat Prei am Airport Prasat Prei Prasat Prasat Prohm Kal & Spean Toap Prasat Rorng Ramong Prasat Rorng Ramong am Bakheng Prasat Salvien Mean Prasat Sanlong Prasat Suor Prat & Khleangs Prasat Ta Keo Prasat Ta Muon Prasat Ta Noreay Prasat Ta Prohm Prasat Ta Tnur Prasat To Prasat Tonle Snguot Prasat Top West Spezial Prasat Totung Thngai Prasat Trapeang Kaek Prasat Trapeang Roupou Preah Ang Sang Tuk Preah Khan Tempelmauern Preah Khan Spezial Teil 1 Preah Khan Spezial Teil 2 Preah Khan Spezial Teil 3 Preah Khan Spezial Teil 4 Preah Khan Spezial Teil 5 Preah Khan Spezial Teil 6 Preah Khan versus Banteay Kdei Preah Norodom Sihanouk Museum Preah Phnom Tempel Preah Pithu Preah Theat Kvav Preah Tis Brücke Prei Khmeng Stil Prei Tempel Spezial Provincial Museum Battambang Purnagatha Teil I Purnagatha Teil II Purnagatha Teil III Quirlen des Milchozeans Reamker-Epos Reangsei Tempel Region Beng Mealea Reisebericht 2019 Teil 1 Reisebericht 2019 Teil 2 Reisebericht 2019 Teil 3 Reisebericht 2019 Teil 4 Reisebericht 2019 Teil 5 Reliefs am Baphuon Tempel Richner, Beat Rishis - die Sieben Weisen Roluos - Alter Weg Roluos - Neuentdeckungen 1 Roluos - Neuentdeckungen 2 Roluos - Neuentdeckungen 3 Roluos - Neuentdeckungen 4 Roluos - Neuentdeckungen 5 Roluos Spezial Roluos-Tempel um den Bakong Roluos' unbekannte Tempel Rong Damrei Brücke Rong Damrei Tempel Ruinen in Angkor Thom Rund um den West Baray Rundweg um den Phnom Bakheng Sale (Saley) in Myanmar Sales Thiri Muni Pagoda Sambor Prei Kuk (Teil 1) Sambor Prei Kuk (Teil 2) Sambor Prei Kuk Tempelmauern Sapta Matrika Saptarishi - die Sieben Weisen Satellitentempel Banteay Chhmar Scheinfenster Scheintüren Seima-Steine Seltene Götter-Reliefs Sepulkralkultur in Vietnam I Sepulkralkultur in Vietnam II Sepulkralkultur in Vietnam III Sepulkralkultur in Vietnam IV Shiva-Skulpturen Shiva und Parvati Siem Reap Siem Reap Generäle Royal Garden Siem Reap Wat Kesararam Siem Reap Theam’s Gallery Siem Reap Wat Bo Wandbilder Siem Reaps Klöster Siem Reaps Museen Siem Reaps unbekannte Tempel Sihanouk Angkor Museum Skulpturen in Da Nang Spielende Götter in Indien Spean Beong Ampil Spean Memay Spean Tameas Spean Thma Spean Thmor Bay Krien Spean Toap & Prasat Prohm Kal Spuren der Intoleranz Spurensuche in Angkor Thom Srah Srang Sri Pada - Buddhapada Sri Lanka Reise 2019 Teil 1 Sri Lanka Reise 2019 Teil 2 Sri Lanka Reise 2019 Teil 3 Sri Lanka Reise 2019 Teil 4 Sri Lanka Reise 2019 Teil 5 Sri Lanka Reise 2019 Teil 6 Sri Lanka Reise 2019 Teil 7 Sri Lankas Löwenskulpturen Götterstatuen im Angkor Wat Statuen in Angkor Thom Stelenhäuser in Angkor Stuckaturen an Khmer-Tempeln Stuckaturen in Bagan 1 Stuckaturen in Bagan 2 Stuckaturen in Bagan 3 Stuckaturen in Bagan 4 Stuckaturen in Bagan 5 Stufen Stupas in Kambodscha Stupas in Myanmar Stupas in Süd-Indien Sugriva und Valin Svay Leu Pagoda Ta Aok Brücke Ta En Tempel Ta Keo Ta Kou Tor Ta Loek Tor Ta Muon Hospital-Tempel Ta Pech Tor Ta Prohm Ta Prohm (Tonle Bati) Tempel Tempel in der Region Damdek Ta Prohm von Banteay Chhmar Tani Ceramic Museum Tanz und Musik der Cham Tempel bei Beng Melea Tempel im Umfeld des Bakong Tempel in Sale (Saley) Tempelmauern der Khmer Tempelmauern von Preah Khan Tepkaosa Snay Terrasse der Efanten Spezial Thap Phu Dien Thap Bang An Thap Khuong My Thap Chien Dan Thap Chien Dan - Museum Thap Dong Duong Theam’s Gallery Siem Reap Thiri Muni Pagoda in Sale Thorani Tier-Reliefs am Baphuon Tempel Tier-Reliefs am Bayon Tempel TK 2 bei Beng Mealea Toab Chey Thom / Toan Chey Tauch Tomnob Anlong Kravil Tempel Totung Thngai Trapeang Chong Trapeang Roun Tempel Trav Tempel Trimurti in Angkor Trotz Corona in Kambodscha 1 Trotz Corona in Kambodscha 2 Trotz Corona in Kambodscha 3 Trotz Corona in Kambodscha 4 Tuol Sleng und Wat Thmei Türsäulen 1 Türsäulen 2 Türsäulen Basen Türwächter Dvarapala Teil I Türwächter Dvarapala Teil II Türwächter Dvarapala Teil III Uchchaihshravas und Balaha Unbekannte Roluos-Tempel Unbekannte Siem-Reap-Tempel Unbekannte Siem-Reap-Tempel 2 Ungewöhnliche Reliefs Unterwegs im Abseits 1 Unterwegs im Abseits 2 Unterwegs im Abseits 3 Unterwegs im Abseits 4 Vahanas Vahnigriha - Dharmasala Valin und Sugriva Verlorene Sammlung Vidyadharis Vidyadharis und Apsaras Vishnu allgegenwartig Vishnu in Angkor Vishnu-Skulpturen Wandbilder im Wat Bo Wanddekorationen Wasserbecken in Angkor Thom Wasserspeier der Khmer-Tempel Wassertiere in Angkor Wat Athvear Glaubenspraxis Wat Banteay Srei Tempel Wat Chedei Wat Kesararam Wat Kesararam Siem Reap Wat Kok Chan & 2 Tempel Wat Po Veal in Battambang Wat Preah Ang San Tuk Wat Preah Knok Wat Preah Ngok Wat Thmei und Tuol Sleng Wats in Siem Reap West Baray Rundfahrt West Mebon Tempel 2022 Yama Yasovarman I. Yeay Pow Tempel Yoni & Lingam Zentral-Vietnam Bilderbögen zusätzliche Stichwörter folgen... Archive

July 2024

|

All rights reserved.

Copyright © 2015 Hor Sopheak & Unique Asia Travel and Tours, Siem Reap, Cambodia

Texts and Photos by Ando Sundermann and Hor Sopheak, unless otherwise stated

with special thanks to contributers Günter Schönlein and Jochen Fellmer

Copyright © 2015 Hor Sopheak & Unique Asia Travel and Tours, Siem Reap, Cambodia

Texts and Photos by Ando Sundermann and Hor Sopheak, unless otherwise stated

with special thanks to contributers Günter Schönlein and Jochen Fellmer

RSS Feed

RSS Feed