|

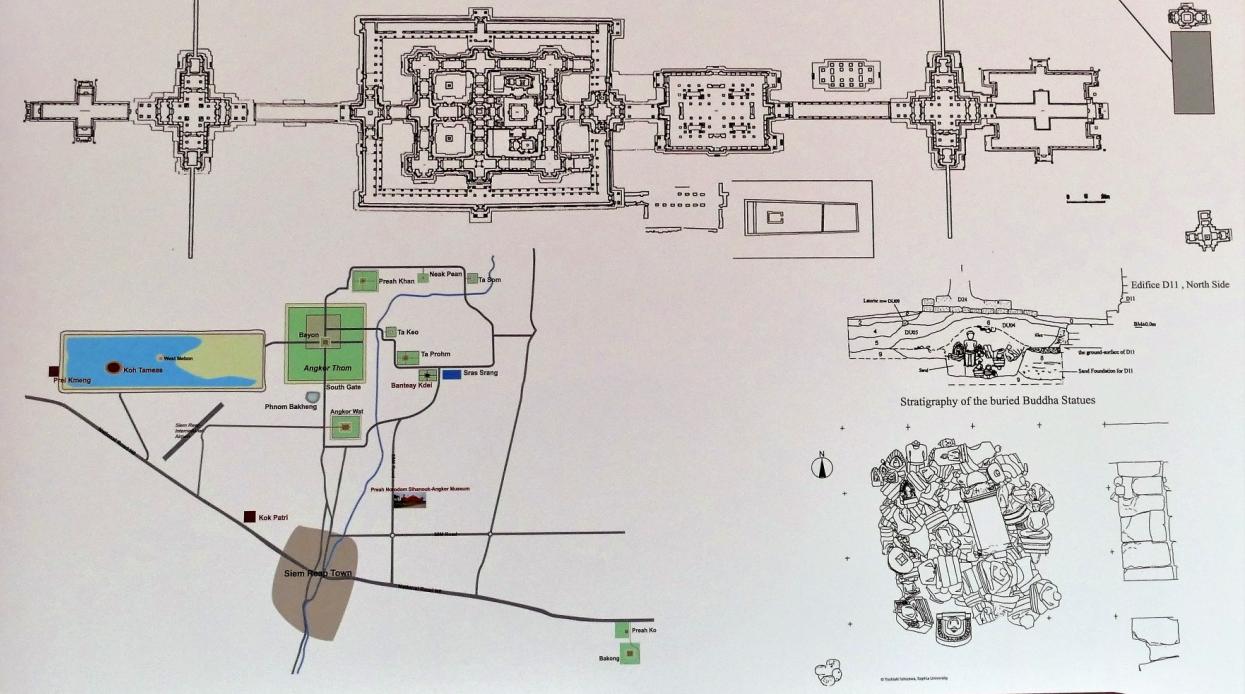

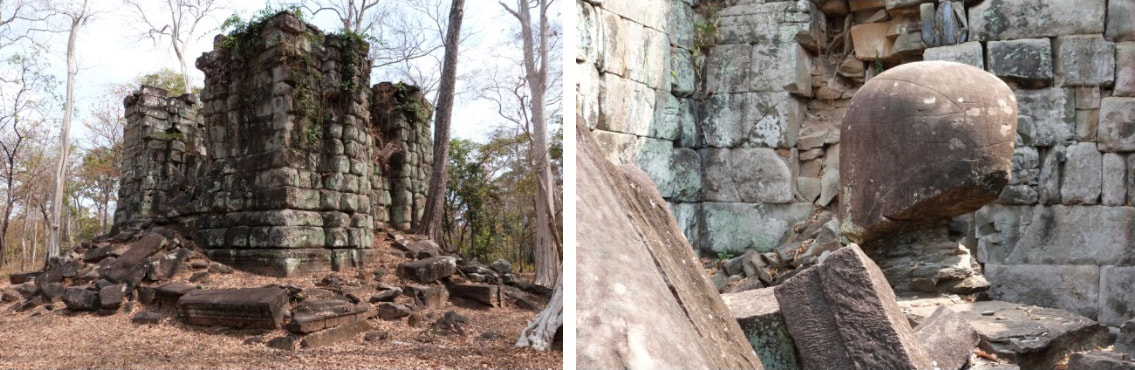

Leider wenig besucht wird das sehenswerte Preah Norodom Sihanouk Angkor-Museum in Siem Reap. Die Zufahrtsstraße Apsara Road ist breit und asphaltiert, für jede Art von Fahrzeugen tauglich, Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden und dennoch kommen kaum Besucher. Die nicht vorhandene Popularität dieses Museums ist vermutlich allein auf seine abseitige Lage zurückzuführen. Der moderne Museumsbau wurde zirka einen Kilometer nördlich vom Angkor Park Pass Ticket Counter erbaut, zugegebenermaßen weit vom Stadtzentrum entfernt. Im Erdgeschoss sind bis zu 3000 Jahre alte Artefakte zu sehen, Grabungsfunde, welche die Geschichte der kambodschanischen Zivilisation dokumentieren, allerdings zu Recht auf die Angkor-Region rund um Siem Reap eingeschränkt. Außerdem werden Objekte vom fast verlorenen Prei Khmeng Tempel und von Koh Ta Meas (einem Grabungsort im West Baray) präsentiert, des weiteren Funde jüngeren Ursprungs (15. – 19. Jahrhundert) vom Prasat Kok Patri, einem wenig bekannten Tempel in Siem Reap. Nicht jedermann ist gewillt, sich diesem Spezialgebiet der Archäologie zu widmen. Steinsplitter, Skelette, Knochenreste und Tonscherben sind für viele Menschen nur von geringem Schauwert, doch für Wissenschaftler und ihre Forschungen sind solche Funde unverzichtbar. Von größerem Schauwert für Laien sind die Objekte im Obergeschoss, diese Etage beherbergt die sensationellen Funde aus dem Banteay Kdei Tempel. Kambodschanische und japanische Archäologen gruben im Jahr 2001 im Ostbereich vom Banteay Kdei Tempel 274 steinerne Buddha-Statuen und drei Bronzen (2 kleine Buddhas und eine Glocke) aus, ein überraschender Zufallsfund, denn das ursprüngliche Vorhaben sollte sich der hydraulischen Bodenbeschaffenheit widmen. Nach dem Tode des buddhistisch gesinnten Königs Jayavarman VII. tobte ein von hinduistischen Priestern leidenschaftlich entfachter Bildersturm, dem zahlreiche Reliefs und Statuen zum Opfer fielen. Die sichergestellten Buddha-Statuen wurden vermutlich vergraben, um sie vor ihrer Zerstörung zu bewahren. Die ansehnlichsten dieser Fundstücke sind in einer sehr übersichtlich geordneten Zusammenstellung zu sehen. Während im National Museum in Siem Reap ein 1000 Buddha Saal eingerichtet wurde, mit Präsentationsstücken aus unterschiedlichen Epochen, gewährt die Ausstellung im Preah Norodom Sihanouk Museum die Sicht auf das Buddha-Verständnis und die Bildhauerkunst einer, nämlich der Bayon-Periode. Kein Museum in Kambodscha zeigt mehr Buddha-Statuen, die in einem begrenzten Zeitrahmen entstanden (spätes 12. – frühes 13. Jahrhundert) und aus einem Tempel stammen. Mit wenigen Ausnahmen hatten alle Statuen ihren Standplatz im Banteay Kdei Tempel. Ehe Touristen über den Ost-Gopuram II in den Banteay Kdei Tempel gelangen, sind sie meist ahnungslos an zwei unscheinbaren, ungleichen Tempelgebäuden, welche beidseitig neben dem Hauptweg stehen, vorbeigegangen. Unmittelbar vor dem östlichen, rechtseitig am Weg gelegenen Tempelbau (Bild 2) wurden die Buddha-Statuen entdeckt, das graue Rechteck (Bild 1 ganz oben rechts) bezeichnet den Ausgrabungsplatz. Mehrere hundert Jahre lagerten die Statuen in zwei Meter Tiefe unberührt unter der Erde. Wahrscheinlich wurden die Skulpturen in einer eiligen Nacht- und Nebelaktion geborgen und begraben. Das etwas vom Haupttempel entfernt gelegene Versteck schien den buddhistischen Mönchen offenbar geeignet und sicher genug, um die Statuen vor den Zerstörern zu retten oder es blieb keine Zeit nach einem anderen Versteck zu suchen. Es lässt sich kaum nachvollziehen, auf welche Weise diese Aktion unbemerkt vonstattenging. Eine Frage drängt sich auf: wurde diese verzweifelte Rettungsaktion nur im Banteay Kdei Tempel durchgeführt oder sind auch in anderen Tempeln Statuen und Ritualobjekte vergraben worden? Wissenschaftler, Touristen und Kunstliebhaber können sich glücklich schätzen, dass ein japanisches Unternehmen die Kosten für den Bau des Museums übernahm, um die Statuen ihrem Wert gebührend dem Publikum präsentieren zu können. Genug der Worte, einige Fotos sollen die Bandbreite und Erlesenheit dieser Buddha-Sammlung zeigen. Leider wurde noch immer kein Katalog zur Ausstellung aufgelegt, lediglich ein Flyer zum Museum ist greifbar, doch inzwischen können Interessenten eine Online-Publikation zur Buddha-Ausstellung aufrufen: https://www.norodomsihanouk.info/document/doc_103.html?p=1 Eine gepflegte Grünanlage umgibt das Museum. Bänke, Blumenrabatten und eine große Buddha-Statue laden zum stillen Verweil. Fotos und Text: Günter Schönlein

Korrektur: Vanessa Jones

0 Comments

Das 1999 eröffnete Museum nennt sich nach dem Ort, dem Fluss und der Region ANGKOR BOREI. Die weitestgehend flache Gegend wird vorwiegend landwirtschaftlich genutzt. Das Gebiet zählt zur Provinz Takeo. Die Entfernung nach Phnom Penh beträgt lediglich 80km. Trotz mehrfacher Grabungen in den letzten 100 Jahren ist die Region kulturhistorisch noch längst nicht vollständig erschlossen. Wenig weiß man über das Königreich Funan und dessen Hauptstadt Vyadhapura (heute: Angkor Borei). Konkret lässt sich die Besiedelung des Mekong-Deltas zumindest 2500 Jahre nachvollziehen. Es wird davon ausgegangen, dass schon während der prähistorischen Eisenzeit Menschen im südostasiatischen Raum siedelten. Das Angkor Borei Museum ist eine der Außenstellen des National Museums in Phnom Penh. Mehrere solcher äußerlich ähnlichen Museumsbauten wurden in Kambodscha gebaut. Die kleinen Museen beherbergen archäologische Funde und geben Auskunft über die jeweiligen Regionen. Die Sammlungen des Angkor Borei Museums beinhalten Artefakte aus der Frühzeit kambodschanischer Zivilisation, gezeigt werden Grabungsfunde aus der Funan- und Chenla-Periode. Die wichtigsten=auffälligsten Ausstellungsobjekte stammen vom Phnom Da, einem Hügel in der Nähe von Angkor Borei, auf dem noch zwei markante Tempel aus frühen Khmer-Zeiten zu sehen sind. Es besteht keineswegs die Absicht, in diesem Artikel die Museumkollektion umfassend vorzustellen. Nur einige besondere Objekte, die den üblichen Rahmen regionaler Ausstellungen sprengen, sollen hier kurz beleuchtet werden. Das Thema der Sammlung steht unter dem Motto: Von Funan nach Angkor. Chronologisch geordnet schildern die Ausstellungsobjekte den Verlauf der kulturhistorischen Entwicklung und das Erstarken von Handwerk und Kunst der Khmer. Die Buddhistische Stele (Bild 1, 1.1 & 1.2) muss als äußerst seltenes Fundstück betrachtet werden, in keinem Museum Kambodschas wird eine auch nur ähnliche Stele gezeigt, weshalb das herrliche Stück aus dem 6. Jahrhundert in drei Teilansichten vorgestellt und ausführlich beschrieben wird. Zwei Seiten der Stele sind bearbeitet, eine dritte Seite blieb unbearbeitet, möglicherweise stand diese Seite an einer Wand oder an einem Pfeiler, die vierte Seite der massiven Stele ist abgebrochen. Der untere Teil des Steins ist im Querschnitt quadratisch, der obere Teil ist oktogonal gestaltet, woraus sich eine Formänderung bzw. eine Flächenverschiebung ergibt, oben endet die Stele äußerst formvollendet mit einer kreisrunden Lotosblüte. Die Frontseite (Bild 1 & 1.1) zeigt eine stehende Person, welche in der linken Hand einen Lotosstängel hält. Ähnliche Figuren dieser Ausstrahlung sind an den Eingängen zu indischen Höhlentempeln auf dem Dekkan (Süd-Indien) nachweisbar, dort sind sie eindeutig als Dvarapalas (Tempelwächter) identifizierbar und als solche definiert. Die um 45° versetzten kleinen Rechteckflächen geben jeweils Raum für einen Pagoden-Stupa. Hervorzuheben ist die Symbolik der Zahl Sieben, ausgedrückt und betont durch den Stufenaufbau des Stupas. Der Stupa gilt als architektonische Metapher für den Buddha. Übrigens sind in Kambodscha derartige Stupas nie gebaut worden. Die Seitenfläche (sofern diese nicht als Frontansicht der Stele gedacht war) brilliert mit drei glückverheißenden, tradierten buddhistischen Symbolen: dem Rad der Lehre (Chakra), einer Vase (Purnagatha) mit Lotos und einem Gazellen-Paar. Der Purnagatha könnte auch als Piedestal für den Lotos angesehen werden, das entspräche einer sachlich-nüchternen Bildauslegung. Wann aber hätte ein Lotos eines sockelartigen Unterbaus bedurft, Lotos und Postament passen nicht zueinander. In der frühen Khmer-Reliefkunst sind keine derartigen Bildlösungen bekannt. Die Gazellen sind eine Referenz an jene Tiere, die im Hain von Benares Buddhas erster Rede gelauscht haben sollen. Vereinigt in harmonischer Eintracht finden sich auf der Seitenfläche der Stele das Rad der Lehre und die Gazellen, Symbole, die bis heute über den Eingängen buddhistischer Klöster an Buddhas Lehrtätigkeit erinnern. Nimmt man die zwei (vormals vier) Stupas auf den oberen kleinen Flächen und den Lotos hinzu, ist die Stele als eine gelungene uneingeschränkte Huldigung an den Buddha zu bewerten. Sollte die Stele tatsächlich, wie vermutet, aus dem 6. Jahrhundert stammen bzw. in dieser Zeit gefertigt worden sein, wäre das Kunstwerk ein Beleg für die religiöse Orientierung der frühen Siedler und auch ein Hinweis auf deren Herkunftsland, sofern sich die beschriebenen formalen Ähnlichkeiten und stilistischen Verwandtschaften stichhaltig als indisch/südindisch belegen ließen. Das in Angkor Borei (Kampong Rou, Poek Phtoul) ausgegrabene ungewöhnliche Buddha-Relief (Bild 2) zeigt einen völlig ausgemergelten Buddha, über dessen Knochen sich nur noch Haut spannt. Schulter, Schlüsselbein, Brustkorb und Rippen zeichnen sich deutlich ab. Buddha hatte beschlossen, durch Askese und völlige Enthaltung die Erleuchtung zu erreichen, folglich seine täglichen Essensrationen auf wenige Reiskörner zu beschränken. Das äußerst seltene, leider nur fragmentarische Sandsteinrelief wird dem 4. – 5. Jahrhundert zugeordnet. Khmer-Bildhauer haben sich selten oder wahrscheinlich nie am "Fasten-Buddha" versucht. Darstellungen vom hungernden Buddha Shakyamuni sind beispielsweise durch die Gandhara-Kultur (heute Pakistan) überliefert, eventuell finden sich Bilder vom fastenden Buddha auf bemalten Wänden in modernen Klöstern Kambodschas wieder. Zwei recht gut erhaltene Buddha-Statuen (Bild 3 & 4) werden im Umfeld der Buddhistischen Stele (Bild 1) präsentiert, das ist durchaus legitim, weil sie annähernd der gleichen Periode zugeordnet werden. Die Statuen unterscheiden sich in der Ausführung erheblich, was in der jeweiligen Ausstrahlung und im Gestus zum Ausdruck kommt. Der Buddha (Bild 3) ist fein modelliert, besonderer Ernst ist dem Buddha ins Gesicht geschrieben (Bild 3.1), solche Gesichter wurden von Khmer-Bildhauern nicht gestaltet, unweigerlich drängen sich Vergleiche zu Kunstwerken aus der Dvaravati-Kultur auf. Der in das 7. Jahrhundert datierte Buddha präsentiert sich mit der Varanda-Mudra, das ist die Geste der Wunscherfüllung. Die zweite Buddha-Statue (Bild 4), datiert in das 6. Jahrhundert, ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht fertiggestellt worden. Der stehende Buddha zeigt die Abhaya-Mudra, das ist eine Grußgeste, die gleichzeitig Schutzgewährung garantiert. Formschönheit und Eleganz können der kopflosen Durga-Statue (Bild 5 & 5.1) nicht streitig gemacht werden. Körper und Gewand vereinen sich zu zeitloser Harmonie. Kaum eine Göttin ist populärer als Durga, sie ist die GÖTTIN schlechthin, die Ur-Mutter (Mahadevi) überhaupt. Durga kann sich in verschiedenen Erscheinungen manifestieren. Verehrt wird sie als Sarasvati, Shakthi oder Lakshmi, aber auch als Ambika oder Ishvari. Tritt sie als Kali oder Chamunda auf, dann zeigt sich die vielgestaltige Göttin in furchterregenden Emanationen. Um die rachedürstende Kali zu besänftigen, werden ihr bis heute in Indien und Nepal blutige Tieropfer erbracht. In Kambodscha hat sich der einstmals populäre Durga-Kult gelegt. Durga-Statuen haben sich nur wenige erhalten, so beispielsweise die berühmte Durga aus Sambor Prei Kuk (National Museum Phnom Penh). Die hier vorgestellte Durga steht fest auf ihrem Sockel, an dem sich der massive Zapfen gut erhalten hat. Zapfen und Sockel belegen den ehemaligen Standort der Statue auf/in einem Piedestal (Bild 5.2). Ganz schwach konturiert ist an der Frontseite vom Sockel eine Gravur zu erkennen, die einen Büffel zeigt. Gefunden wurde die Statue im Wat Kamnou, Prek Phtol (Angkor Borei), gefertigt wurde die Statue im 7. Jahrhundert. Türstürze im Prei Khmeng-Stil sind selten, gut erhaltene Einzelstücke befinden sich in Museen. In situ haben nur wenige Stürze aus dieser Vor-Angkor-Periode überdauert, das hat seine Ursache im geringen Tempelbestand aus dieser Zeit. Den namensgebenden Prei Khmeng Tempel in Angkor besuchen nur Archäologen und bestenfalls unentwegte Tempelliebhaber, denn dort ist vom Tempel fast nichts mehr zu sehen, auch kein Lintel. Der Lintel (Bild 6) wurde im Wall vom Phnom Touch in Angkor Borei geborgen. Stilistisch markiert dieser Lintel schon den Übergang zum Sambor Prei Kuk-Stil. Alle frühen Lintel im Prei Khmeng-Stil zeigen vorwiegend florale Motive. In pflanzliches Rankenwerk integrierte Darstellungen von Göttern bzw. halbgöttlichen Wesen sind eher die Ausnahme. Auf dem Prei Khmeng-Lintel sind drei weibliche Götter zu sehen. Mit den jeweils außen auf den Pflanzenranken positionierten Wesen könnten Nagini gemeint sein, das wären die Personifikationen der weiblichen Nagas (Schlangen). Zieht man in Betracht, dass im 7. und 8. Jahrhundert die kultische Verehrung der Durga noch weit verbreitet war, wäre als Mittelbild Durga nicht auszuschließen. Menschenähnliche Darstellungen der verehrten Götter (Anthropomorphismus) vermochten sich als Stilmittel erst in späteren Perioden der Khmer-Kunst durchzusetzen. Götterbilder von Indra, Shiva und Vishnu sind seit dem Preah Ko-Stil zahlreich nachweisbar, doch Göttinnen auf Reliefs der frühen Stilperioden müssen als Rarität betrachtet werden. Während in späteren Stilperioden die Götterbilder dominieren und die vielgestaltigen floralen Gebilde eher als dekoratives Beiwerk rangiert, herrscht auf dem Prei Khmeng-Lintel zwischen floralen und anthropomorphen Bildelementen noch eine gediegene Ausgewogenheit. Bemerkenswert im Angkor Borei Museum sind auch die zahlreichen Fundstücke profaner Herkunft, die Rede ist von Ziegelsteinen, Dachziegeln und Irdenwaren, wie etwa Krüge und Schalen, besondere Erwähnung verdienen noch einige liebevoll gehauene Reibesteine.

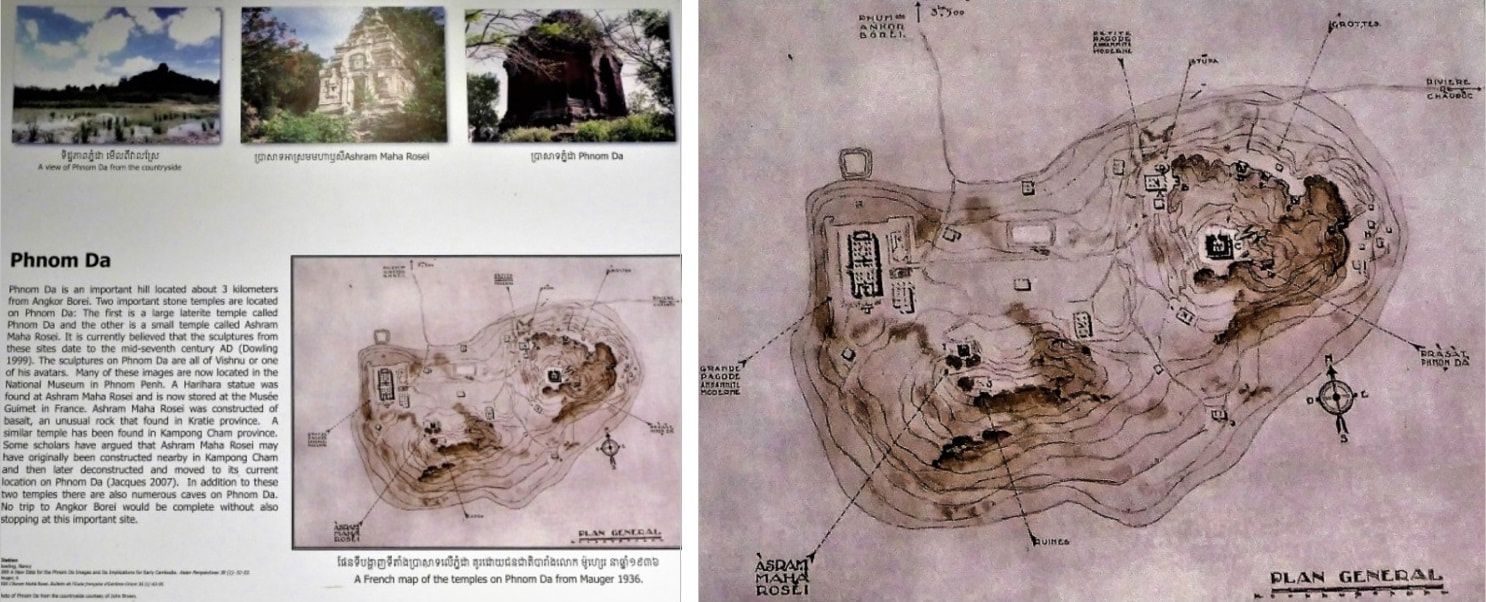

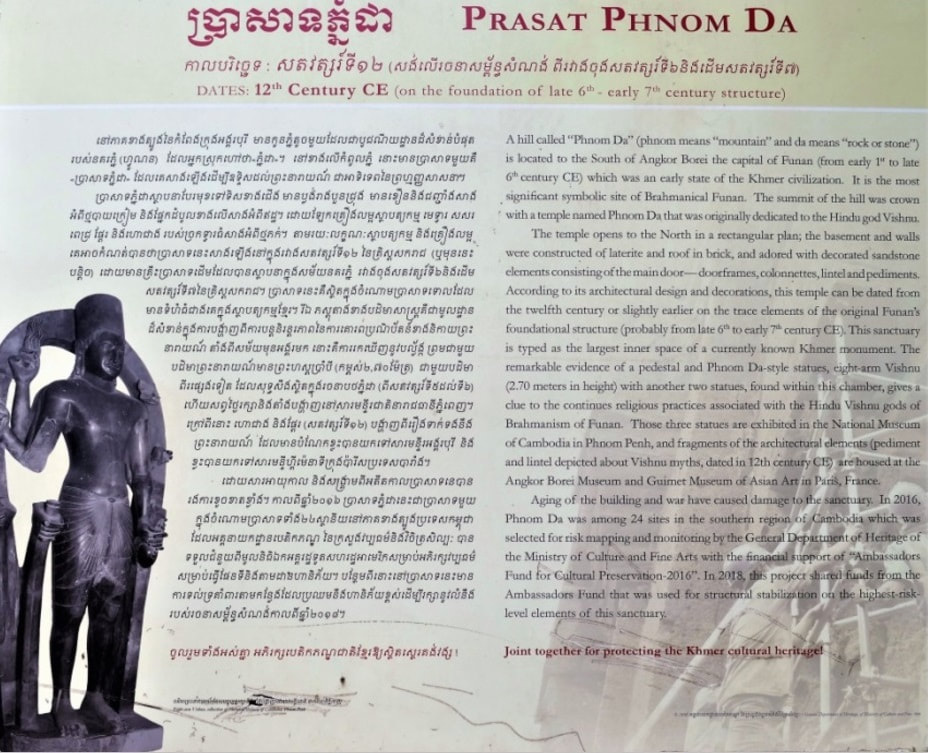

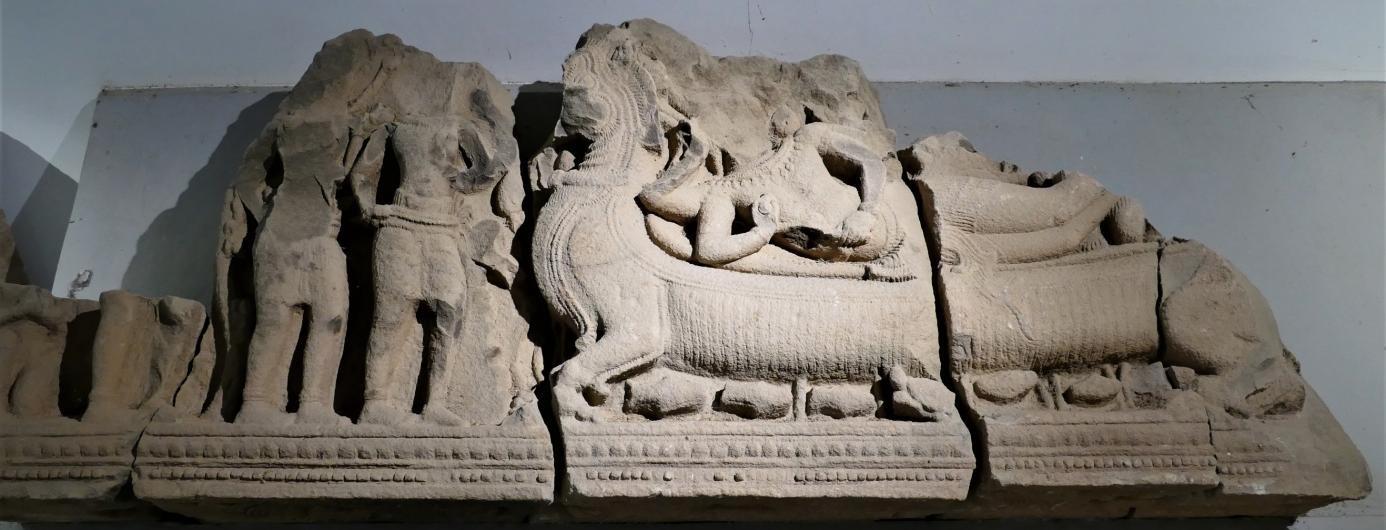

Keine Museumsdependance in Kambodscha zeigt seltenere und wertvollere Fundstücke aus frühen Khmer-Zeiten. Dieser Sammlungsbestand und die Tempel auf dem Phnom Da rechtfertigen eine Visite in der Region Angkor Borei. Fotos und Text: Günter Schönlein Korrektur: Vanessa Jones Phnom meint Berg und Hügel gleichermaßen. Auf dem rund 100m hohen Phnom Da, nach westlichem Verständnis eher ein Hügel, stehen zwei bemerkenswerte Tempel: der gleichnamige Prasat Phnom Da und der Asram Maha Rosei. Eine Schrifttafel im Angkor Borei Museum (Bild 1) betont den historischen Wert beider Tempel und der Region. Maugers Skizze (Bild 1.1) aus dem Jahr 1936 zeigt, dass sich der Phnom Da in zwei benachbarte Hügel gliedert. Der eigentlich unscheinbare Berg ist dennoch weithin sichtbar, da sich rundherum nur flaches Land ausbreitet. Die Entfernung zwischen dem Tempelberg und der kleinen Siedlung Angkor Borei misst keine vier Kilometer. Die befestigten und mit Stufen versehenen Wege zu beiden Tempeln sind nicht zu verfehlen. Der Hügel, obgleich bewaldet, bleibt überschaubar. Der Phnom Da ist von einem Fahrweg umschlossen. Auf dem Berg wohnen keine Menschen, doch an der Ringstraße um den Berg herum haben die Menschen ihre sehr einfachen, zweckgebundenen Häuser gebaut. Die gesamte Gegend steht jedes Jahr für mehrere Monate unter Wasser, was einerseits zu beklagen ist, andererseits sich vorteilhaft auswirkt. Diese Region gilt als äußerst fruchtbar, Reis gedeiht hier prächtig. Mehr als ein sanft ansteigender Spaziergang, der an einer Felsenhöhle (Bild 2) vorbeiführt, ist nicht zu bewältigen, um zum Prasat Phnom Da zu gelangen. Zu welcher Zeit die kleine, rechteckige Andachtsstätte (Bild 2.1) in den Fels geschlagen wurde, ist nicht bekannt. Die Opfergaben bezeugen, dass der bescheidene Gebetsplatz für die Menschen noch immer von Bedeutung ist. Auf dem Berg sind weitere Höhlen vorhanden, die ebenfalls religiösen Zwecken dienen. Nirgends in Angkor wurde jemals ein größerer Laterit-Turm gebaut. Gesichert ist die Bauzeit. Der Phno Da Tempel im jetzigen Zustand (Bild 3 & 4) wurde auf alten Fundamenten aus dem 6. – 7. Jahrhundert im 12. Jahrhundert errichtet. In Anbetracht von rund 1000 Jahren, die seit der Einweihung und vermutlich andauernden Nutzung als Tempel vergangen sind, beeindruckt die massive wuchtige Erscheinung des 18m hohen Turmes, im selben Maße, wie die solide gefügten Mauern und die hervorragende Bearbeitung der Fassadenflächen Staunen hervorrufen. Betreffs der Grundfläche geben die meisten zugänglichen Quellen 12m² an, eine Auskunft, welche sich wohl auf den Innenraum bezieht, folglich wäre die Grundfläche lediglich auf 3x4m zu veranschlagen. Diese Angabe kann nicht stimmen, selbst die Zahlendrehung auf 21m² ist meines Erachtens noch zu niedrig. Der rechteckige Tempelinnenraum misst geschätzt etwa 4x5m, wenn nicht gar 5x6m, also rund 20 bis 30m². (Zukünftig gehört ein Meterstab oder ein Maßband in den Rucksack.) Informationen zum Phnom Da Tempel sind auf einer in Tempelnähe aufgestellten Tafel zu erfahren (Bild 5). Weitere Auskünfte zu geschichtlichen Hintergründen teilt Herr Ando Sundermann in seinem Artikel zum Phnom Da mit → https://www.angkor-temples-in-cambodia.com/phnom-da.html Gleich an welchem Standpunkt Betrachter verharren und auf die Fassaden schauen, ihre Blicke forschend über die Mauerflächen schweifen lassen, Anerkennung und Respekt sind das Mindeste, was den Erbauern zuerkannt werden muss. Von diesem Laterit-Prasat geht eine unvergleichliche Faszination aus, die aus seiner Einmaligkeit resultiert. Einstmals müssen die Wände in einem gleichmäßig warmen Braun geleuchtet haben, heute differieren die Wandpartien von Grau, über Braun bis Schwarz. Verwitterung und Alterung der Steine haben die farblichen Veränderungen verursacht, unverändert sind die herrlichen Strukturen der Fassaden. Auch Nichtfachleute wird die ausgewogene Harmonie zwischen Fundament-Gesimsen, Basen, Pilastern, Kapitellen, Tympana und oberen Gesimsen begeistern. Der Architekt wusste die Maße diverser Formen zum Ebenmaß abzustimmen, das macht die außerordentlich gediegene Gleichmäßigkeit der Gesamtansicht aus (Bild 6 & 7). Begnadete Handwerker verstanden Laterit unglaublich fein zu bearbeiten, selten sind Naga-Eck-Akroter so fein aus grobem Lateritgestein geschnitten worden, überhaupt scheint die Porosität des Laterit am Phnom Da Tempel aufgehoben, als wären diese Steine mit einem speziellen Verfahren behandelt worden. Die Scheintürfassaden gleichen sich. Mit schlichter Einfachheit der geometrischen Linienführung wird der Eindruck räumlicher Tiefe hervorgerufen, die real vorhanden ist, aber durch glatte Pilaster und weit hervorstehende Kapitelle noch verstärkt wird. Die prächtigen Naga-Makara-Bögen betonen die Eleganz der Scheintüren. Stufen führen zu den Scheintüren hinauf. Die Abnutzung in den unteren Bereichen der Türen ist nicht zu übersehen. Viele Menschen müssen mit den Fingern schauen. Die Lust, Kunstwerke zu berühren und seien es nur Tempelwände, ist verführerischer, als die Kraft selbige zu unterbinden. Schlimmere Folgen verursacht der ungehinderte, schwer zu bannende Strauch- und Baumbewuchs an unzugänglichen Dachbereichen der Tempel. Wer sollte jährlich ohne ernsthafte Schäden anzurichten, die Pflanzen aus den Mauerfugen entfernen? Dem natürlichen Phänomen ist kaum zu begegnen und schadet leider allen Tempeln in Kambodscha. Die übrigens - das ist ungewöhnlich - gen Norden orientierte Eingangsfassade (Bild 10) hinterlässt den unvollkommensten Eindruck, daran tragen die Menschen keine geringe Schuld. Rücksichtslos wurde entwendet, was gefiel, was wertvoll galt: die Bauteile aus Sandstein. Abgesehen vom Türrahmen und zwei Säulenfragmenten ist vom Außenschmuck im Eingangsbereich nichts mehr zu sehen. Es muss einen Türsturz gegeben haben, vielleicht sogar ein Tympanum. Diese Sandsteinreliefs sind, warum auch immer, entfernt worden. Bruchstücke sinnloser Verwüstung liegen auf dem Tempelboden (Bild 11.2), die ansehnlicheren Teile werden im Angkor Borei Museum verwahrt (Bild 11.1). Betreffs der Bergung der Sandsteinfragmente schienen die Archäologen uneins gewesen zu sein. Wie ist zu erklären, dass ein Fragment ins Museum verbracht, das andere im Tempel verblieb, dabei ist offensichtlich, dass beide Teile von einem Lintel stammen. Trotz der bruchstückhaften Überlieferung sind die Fragmente des Reliefs als »Quirlen des Milchozeans« zu deuten (Bild 11.1 & 11.2). Für den Laien ist das Motiv auf dem Vishnu-Lintel (Bild 12.1) einfacher zu deuten. Zu sehen ist der auf der Schlange Shesha liegende, im Schöpfungsschlaf befindliche Gott Vishnu (Anantashayana). Der übergroße Türsturz muss bei der sinnlosen Bergung mehrfach zerbrochen sein. Ein vergleichbarer Türsturz befindet sich am Phnom Rung Tempel im heutigen Thailand, damals noch in den Grenzen vom Khmer-Imperium gelegen. Interessenten müssen allerdings nicht nach Thailand reisen, um dieses Motiv zu sehen. Im Preah Khan Tempel ist ein herrliches Tympanum mit dem Vishnu-Motiv erhalten und auch im Angkor Wat findet sich das berühmte Motiv wieder. Was einst den Tempelinnenraum zierte und die Pilger zum Gebet lockte, wird heute im National Museum Phnom Penh präsentiert. Die Statuen aus dem Phnom Da Tempel gehören zu den prachtvollsten Objekten des Museums. Zurückgeblieben ist ein heilloses Durcheinander im Tempelinnern, von dem westliche Besucher unangenehm berührt, wenn nicht gar schockiert sind. Was hier angerichtet wurde, ist weder zu erklären, noch zu verzeihen. Der zaghafte Versuch, Ordnung herzustellen, ist gescheitert. Erklärungen zu den Phnom Da Statuen: die vier Statuen wurden auf dem Phnom Da (wahrscheinlich im Phnom Da Tempel) geborgen, kunsthistorisch werden die Statuen dem Phnom Da Stil zugeordnet, gefertigt wurden die Kunstwerke vom späten 6. bis zum frühen 7. Jahrhundert. Bild 14: Parashurama (Rama mit der Axt, die 6. Inkarnation Vishnus) Bild 15: Harihara (Vereinigung von Vishnu und Shiva) Bild 16: Rama (Rama mit Bogen, die 7. Inkarnation Vishnus) Bild 17: Vishnu (achtarmig) Keine 300m vom Phnom Da Tempel entfernt steht der Asram Maha Rosei, nur wenige Stufen trennen den Tempel vom Hauptweg. Dieser außergewöhnliche Granitbau (vielleicht auch Basalt?) ruht auf einem geglätteten Felsvorsprung, ist von Felsen umgeben und im Süden Kambodschas einmalig. Während der Phnom Da Tempel auf einem alten Fundament aus dem 6.-7. Jahrhundert erbaut wurde, stammt der Asram Maha Rosei Tempel wirklich aus dem 7. Jahrhundert, aus einer Zeit, in der König Bahavavarman herrschte. Bewegte Zeiten hatten die Khmer hinter sich. Die Funan wurden von den Chenla besiegt. Historiker bezeichnen diesen für die Khmer bedeutenden geschichtlichen Umbruch als Chenla-Periode. Archäologen beschreiben den Asram Maha Rosei Tempel und den Asram Isay Tempel in Sambor Prei Kuk baustilistisch als Ausnahmetempel der Khmerkultur. Dawn Rooney verweist auf Ähnlichkeiten mit Tempeln auf dem Dieng Plateau (Java) und Tempelanlagen in Südindien. Der jetzige Zustand vom Asram Maha Rosei Tempel ist das Resultat einer Restaurierungsmaßnahme die Anfang der dreißiger Jahre des 20. Jahrhundert von französischen Archäologen durchgeführt wurde. Historische Fotos (die aus rechtlichen Gründen hier nicht gezeigt werden können) zeigen den desolaten Bauzustand vor dem Wiederaufbau. Der Tempel kann nur mit geringen Ausmaßen aufwarten, dennoch wirkt der Bau in seiner Gedrungenheit massiv, ohne Eleganz zu entbehren. Es muss wohl an dem gelungenen Miteinander von waagerechten und senkrechten Linien und den eingefügten Bogenformen liegen, welche den imposanten Anblick der Eingangsfassade ausmachen (Bild 19). Trotz deutlicher Verluste am Fassadenschmuck sind die Fremdanleihen erkennbar. Klarer ließ sich die Eingangsfront kaum noch gliedern: Je eine quadratische, rechteckig eingefasste Fensterluke neben der hohen rechteckgen Tür, darüber der übergroße Bogen (ein Scheinfenster bzw. Tympanum). Die kleineren Bögen über den Fenstereinfassungen fehlen, waren aber vorhanden (über dem linken Fenster noch zu ahnen). Allein die rund geformten Säulen neben Tür und die beiden Fenster lockern die karge Geometrie auf. Ohne Säulen und Bogen wäre die Fassade allein vom funktionalen Zusammenspiel konkreter geometrischer Flächen gekennzeichnet. Die hohe Tür und der Bogen strecken den Bau optisch in die Höhe. Das nüchtern verstandene, durchaus kühne Architekturkonzept baut einzig auf die symmetrische Ansicht (Bild 20). Je drei Fenster gliedern die Seitenwände (Bild 21). Durch diese fällt spärliches Licht in den engen Gang zwischen Außenwand und Cella. An der Rückwand wurde auf Fenster und jeglichen Schmuck verzichtet. Eingezwängt befindet sich, sozusagen Tempel im Tempel, die verkleinerte Wiederholung der Außenform im Innern. Tür und Säulen gleichen dem äußeren Gestaltungskonzept. Dieser Kubus (2x2m) barg eine der schönsten Statuen, die je in dieser Epoche geschaffen wurde: Harihara, heute ein Glanzstück der Sammlung Guimet in Paris. Die Tatsache, dass in diesem Tempel der Harihara-Kult gepflegt wurde, belegt die religiöse Glaubensausrichtung und gleichzeitig die indische Provenienz der Architektur. Während in Indien die Verehrung für die Doppel-Gottheit (Vishnu und Shiva) bis heute anhält, lässt sich für die Khmer der Harihara-Kult nur in den frühen Prä-Angkor-Epochen nachweisen. Harihara stand in Kambodscha stets im Schatten anderer Götter. In späteren Epochen der Khmerdynastien verloren sich Ansehen und Wertschätzung Hariharas völlig. Die lebensgroße, übermenschlich schöne Harihara-Statue (173x65x23cm) muss in der engen dunklen Cella des Asram Maha Rosei auf die Pilger grandiosen Eindruck gemacht haben, so erhaben blickt nur ein Gott auf die Menschen herab. Wer in dieser Cella zum Gebet niederfiel, wusste und fühlte den schützenden Gott über sich. Kunstliebhaber können heutzutage im Pariser Musée Guimet der im besten Licht präsentierten Gottheit unmittelbar gegenüber stehen und sich an der göttlichen Statue erfreuen (Bild 25). Ein fast verlorener Tempel ist noch zu erwähnen. Völlig überwuchert finden sich in der Nähe vom Asram Maha Rosei Tempel bescheidene Mauerreste von einem Ziegelprasat. Die unscheinbare Ruine ist für Touristen ohne Belang, lediglich der Standort des Schreines im Kontext der anderen Tempel und Höhlen auf dem Phnom Da könnte für archäologische Forschungen relevant sein. Anmerkung: Weiter oben wurden der Asram Maha Rosei und der Asram Isey in Sambor Prei Kuk als Ausnahmetempel bezeichnet, diese Aussage gilt ohne Abstriche, doch müssen in diese Auflistung zwei weitere Tempel, die ebenfalls dieser Rubrik angehören, eingefügt werden. Etwa 20km nördlich von Kampong Cham steht auf dem erhöhten Ufer des Mekong der Kouk Preah Theat Tempel. Dieser Tempel ist ein ziemlich genaues Abbild des Asram Maha Rosei Tempels. Nur wenige hundert Meter südlich, ebenfalls am Mekong, steht auf dem Gelände der Hanchey Pagoda der Hanchey Tempel. Dieser Tempel ist die annähernde baugleiche Wiederholung des Asram Isey in Sambor Prei Kuk. Beide Tempel sind über die PR222 (asphaltierte Straße) problemlos zu erreichen.

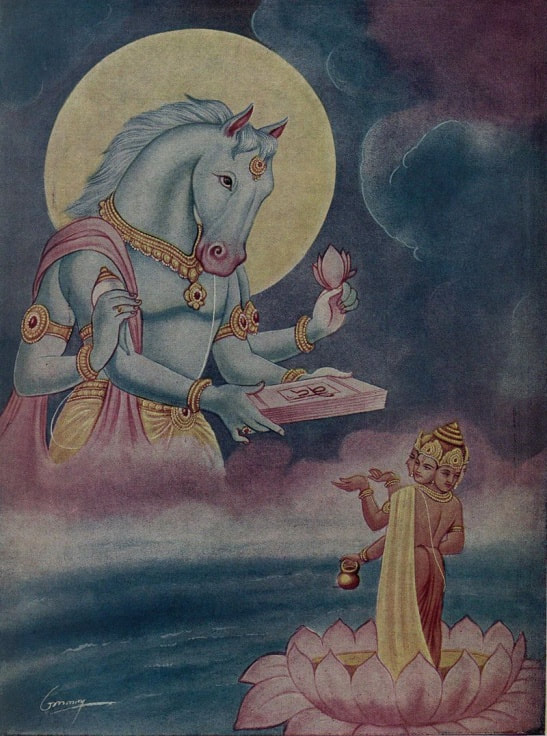

Zu vergleichen sind die Tempel: Asram Maha Rosei Tempel ← → Kouk Preah Theat Tempel Asram Isey Tempel ← → Hanchey Tempel Fazit: In Kambodscha existieren nicht zwei, sondern (nach Wissen des Autors) wenigstens vier Ausnahmetempel aus der Frühzeit der Khmerkultur mit indischen Architekturmerkmalen. Drei der Tempel befinden sich bezeichnenderweise im Strömungsgebiet des Mekong und seiner Nebenflüsse, woraus zu schließen wäre, dass die Einwanderer über das Meer ins Land kamen und auf dem Mekong stromaufwärts fuhren. Die Besiedelung (Landnahme) durch diese Fremden erfolgte also vom Wasser her. Sesshaft geworden errichteten sie Tempel, die ihrer kulturellen Herkunft entsprachen und ihren religiösen Praktiken gerecht wurden. Wie jedoch ist die Existenz des Asram Isey Tempels in Sambor Prei Kuk zu begründen? Die Tempelgruppen von Sambor Prei Kuk stehen rund 300km nördlich vom Phnom Da und sind nicht in der Nähe des Mekong gelegen. Fotos und Text: Günter Schönlein Korrektur: Vanessa Jones Das Sanskrit-Substantiv Hayagriva bedeutet der "Pferdeköpfige". Hayagriva bezeichnet eine der weniger bekannten Erscheinungsformen des Gottes Vishnu. Sowohl Hindus als auch Buddhisten beten die pferdeköpfige Gottheit an, wobei die buddhistische (tantrische) Version mit dem Vishnu der mythologischen (indischen) Überlieferung nichts gemein hat. Wer als Hindu Hayagriva anruft, hofft auf Wissen und Weisheit, das sind erstrebenswerte Eigenschaften, die Vishnu als Hayagriva zu übertragen vermag, so das ungebrochene Gottvertrauen. Neuere Bilder von Hayagriva, meist Zeichnungen, sind öfters zu sehen als klassische Statuen oder Reliefs des Pferdegottes. Das zartgetönte Aquarell veranschaulicht eine markante Hayagriva-Szene: der hier vierarmige "Pferdeköpfige" überreicht dem Gott Brahma die Veden, welche er in einer der Unterwelten (Rasatala) geborgen und zurückgeholt hat. In den asiatischen Abteilungen der Museen aller Welt sind hunderte asiatische Götterstatuten zu bewundern, doch nur wenige Gottheiten mit Pferdekopf werden präsentiert, ihre Zahl ist so gering, dass man geneigt ist, sie fast als Ausnahmen zu betrachten. Im Kontext der anderen Gottheiten muss ihr Erscheinungsbild ungewöhnlich genannt werden. Das Pariser Musée Guimet zeigt eine ausdrucksstarke Hayagriva-Statue, sie ist neben der berühmten Durga (National Museum Phnom Penh) eine der wenigen bekannten Statuen aus der Tempelanlage Sambor Prei Kuk. Zeitlich ist die Hayagriva-Statue ins frühe 7. Jahrhundert einzuordnen. Majestätisch aufrecht stehend, doch nicht furchteinflößend blickt der lebensgroße Vishnu auf die Menschen herab. Die unglaublich gediegene Arbeit überzeugt auf den ersten Blick. Gelungen ist die harmonische Verbindung von Menschenkörper und Pferdekopf, hier ist eine Synthese erreicht, die alle scheinbaren Widersprüchlichkeiten eliminiert und die Gottheit in der denkbarsten Natürlichkeit vorstellt. Nicht weniger beachtenswert ist der Kontrast zwischen der sorgsam geglätteten Hautoberfläche und der filigran ziselierten Krone. Beim Anblick dieser Statue werden alle Zweifel ausgeräumt: so, nur so und nicht anders muss der Gott Hayagriva ausgesehen haben. Selten baut sich eine personifizierte Gottheit überzeugender und glaubhafter als Statue vor den Menschen auf. Das weibliche Pendant zu Vishnu bildet Lakshmi. Vishnu und Lakshmi gehören zusammen, wie auch Shiva und Parvati untrennbar verbunden sind. Der Museumskatalog vom The Art Institute Chicago bezeichnet die im 11. Jahrhundert in Uttar Pradesh oder Madhya Pradesh (Indien) entstandene Sandstein-Statue als sitzende pferdeköpfige Yogini mit Kind. Yogini hin oder her, wir blicken mit großer Sicherheit auf Shri Lakshmi in ihrer Manifestation als Hayagriva. Leider ist keiner der vier Arme erhalten, der eines der göttlichen Attribute vorwiese, welches ihre Identität bestätigen würde. In der Gestalt mit Pferdekopf erscheint Lakshmi auch im Kanon der sieben Mütter (Sapta Matrika). Die verschiedenen Erscheinungen Vishnus lassen sich in der Khmer-Kunst mannigfaltig nachweisen, doch nach Hayagriva-Reliefs müssen Kunstliebhaber in Angkor sehr intensiv Ausschau halten. Bisher gelang es dem Autor nur kleinformatige Hayagriva-Darstellungen ausfindig zu machen. Kein Lintel, kein Tympanum, welches Hayagriva dominant präsentiert, wird in den Museen Kambodschas ausgestellt. Die geringe Popularität der Gottheit bestätigt gleichsam den Seltenheitswert der wenigen Hayagriva-Reliefs an Khmer-Tempeln. Der Mythos vom Dämon Ravana, der erfolglos am Berg Kailash, der Götterwohnung von Shiva und Pavati, rüttelt, (kunstgeschichtlich als Ravananugraha bekannt), wird sehr anschaulich auf einem Tympanum vom Banteay Srei Tempel abgebildet. Im unteren Bildregister wütet der übergroße Ravana, seine zehn Köpfe ragen ins zweite Bildregister hinein. Erschrocken laufen Tiere davon, wenden sich ab, verlassen den Wirkungskreis des Dämons. Mit Befremden nehmen im zweiten Register die von zwei Affen (Sugriva und Valin?) flankierten Götter Narasimha, Ganesha, Garuda und Hayagriva Ravanas vergebliche Anstrengungen zur Kenntnis. Gebet scheint das Mittel, um dem Drängen Ravanas Einhalt zu gebieten. Manche Autoren meinen, hier seien Ganas mit Tiergesichtern abgebildet. Die Weisen im dritten Register vertrauen auf Shiva, der im oberen Register thront und von dort aus mit Gelassenheit die Dinge geschehen lässt. Seine Kraft und sein Status verleihen ihm Ruhe und die Gewissheit des Sieges, während Parvati verängstigt nach unten schaut. Der kunstvoll gestaltete oktogonale Türpfeiler vom Prasat Bakong muss mit der aufwendigen Vermischung von floralen Bildelementen und Götterdarstellungen als stilistische Höchstleistung der Roluos-Dekorationen eingeschätzt werden. Die vergrößerten Bildausschnitte der Pfeilerflächen lassen eindeutig den pferdeköpfigen Gott hervortreten, etwas gewöhnungsbedürftig muten allerdings die geflügelten Arme an. Da beide Hayagriva-Darstellungen geringfügige Differenzen aufweisen, kann jeder Betrachter für sich entscheiden, ob die Unterschiede zufälliger Natur sind oder bewusst als gestalterisches Element eingesetzt wurden. Nicht auszuschließen ist die Möglichkeit, dass mit der doppelten Wiedergabe der weibliche und männliche Hayagriva-Aspekt betont werden sollte. Die Formungen der Körperpartien suggerieren vorrangig den weiblichen Aspekt. Der Bakong Tempel wurde 881 eingeweiht. Knapp 90 Jahre später, im Jahr 967 wurde der Banteay Srei Tempel eingeweiht. Der Zeitabstand von weniger als 100 Jahren lässt die stilistischen Unterschiede der Hayagriva-Darstellungen aufscheinen. Während Hayagriva am Bakong Tempel eher beiläufig als Randmotiv auf einem Türpfeiler zu sehen ist, findet sich Hayagriva im Banteay Srei Tempel unübersehbar auf dem beschriebenen Tympanum wieder. Das National Museum Phnom Penh besitzt eine in Kuk Trap geborgene 135cm hohe Skulptur einer Pferdekopf-Gottheit aus dem 7. Jahrhundert, hier als "Vajimukha" benannt, die leider im Rahmen der Dauerausstellung nicht zu sehen ist. Bild und Beschreibung dieser Statue sind abzurufen unter: http://www.art-and-archaeology.com/seasia/khmersculpture/ks03.html Dauerhaft präsentiert wird im National Museum Phnom Penh eine nicht näher bezeichnete Hayagriva-Statue, die (so meint der Autor) aus dem frühen 10. Jahrhundert stammen könnte. Obwohl das Gewand dieser Statue dem Sampot der Hayagriva-Statue im Musée Guimet Paris ähnelt, lässt sich die Kleidung der Phnom Penh-Statue am ehesten dem Bakheng-Stil zuordnen. Das Foto vom Torso aus dem Prasat Neang Khmau bekräftigt die stilistische Zuweisung ins 10. Jahrhundert. Claude Jacques verweist in seinem Buch ANCIENT ANGKOR auf eine Hayagriva-Darstellung am östlichen Gopuram I vom Banteay Srei Tempel und zeigt auch das passende Foto: "Durga, dancing on a bound demon in the form of a lion. Underneath, the lintel shows Vishnu as a horse, Hayagriva, clutching the heads of demons he has just slain." (Zitat S. 211) Vom Durga/Hayagriva-Relief ist kein Foto im Privatarchiv des Autors vorhanden.

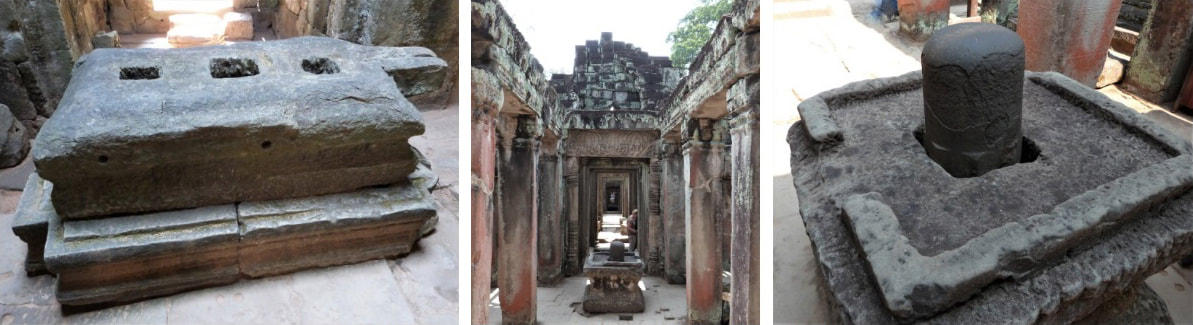

Es mag in Kambodscha weitere Hayagriva-Reliefs und Statuen geben . . . dem Autor sind nur die wenigen hier vorgestellten Beispiele bekannt. Zusätzliche Informationen zu Vishnu-Darstellungen liefert der Artikel Vishnu in Angkor abrufbar in diesem Blog: https://www.angkor-temples-in-cambodia.com/schoumlnlein-blog/vishnu-in-angkor Verwendete Literatur: Claude Jacques/Michael Freeman: ANCIENT ANGKOR BOOKS GUIDES 2013 ISBN 974 8225 27 5 Das unter dem Originaltitel Hayagriva restoring Vedas to Brahma which were taken to Rasatala im Internet abrufbare und im Artikel verwendete Aquarell ist als Gemeinfrei gekennzeichnet. Die Fotos der Statuen aus dem Musée Guimet Paris, dem The Art Institute of Chicago, dem National Museum Phnom Penh und dem National Museum Siem Reap stammen vom Autor. Die Fotos vom Banteay Srei Tempel und vom Bakong Tempel stammen von Birgit Schönlein. Text: Günter Schönlein Korrektur: Vanessa Jones Kein Hindu bedarf zu Yoni & Lingam einer Erklärung. Für den Hindu verkörpert sich in dem steinernen Symbol die Gottheit schlechthin. Er sieht in Yoni & Lingam die weibliche und männliche Schöpferkraft vereint. Meist wird vom Shiva-Lingam gesprochen, ein Begriff, der den Gegenstand nur ungenau bzw. teilweise beschreibt, denn nur der Lingam (Phallus), der männliche Anteil der Skulptur steht in direktem Bezug zu Shiva. Die Yoni (Vulva, Vagina), der weibliche Anteil der Skulptur, dargestellt als flache Wanne, bezieht sich auf Shakti. Ausnahmslos Shiva und Shakti inkarnieren sich in Yoni und Lingam. Unzertrennlich also: Yoni & Lingam bzw. Shakti & Shiva, wenn einzeln vorhanden, dann durch Willkür auseinandergerissen. Über Jahrhunderte hinweg hat sich die Darstellung der Vereinigung weiblicher und männlicher Schöpferkraft nicht verändert, wurde lediglich dem Formempfinden der Stilepochen angepasst. In der Kunstgeschichte hat sich der Begriff Snanadroni etabliert, der im Regelfall unversehrte Exemplare dieser Gattung bezeichnet. Für keine anderen hinduistischen Gottheiten wurden jemals vergleichbare anikonische Darstellungen kreiert. Im National Museum Siem Reap (Bild 1) wird eine Snanadroni der Prä-Angkor-Periode präsentiert. Die zwei Teile der Skulptur, also die quadratische Yoni und der runde Lingam bilden eine untrennbare Einheit. An dieser Snanadroni ist zudem ein typisches Merkmal einer Yoni sehr gut zu erkennen: das Somasutra, zu Deutsch: der Wasserablauf. Die Lingams wurden täglich gereinigt und während der Rituale mit geheiligten Flüssigkeiten übergossen. Das Wasser (auch Milch oder Öle) flossen über das Somasutra in einen Ableitungskanal nach draußen und versickerten in der Erde. Um ein unkontrolliertes Überlaufen zu vermeiden, sind alle Yoni-Platten mit einem umlaufenden Rand versehen. Die leicht überhöhte Umrandung und der Ablauf kennzeichnen neben der Öffnung (den Öffnungen) zur Aufnahme des Lingams (der Lingams) den typischen Aufbau einer Yoni. Die beschriebenen Merkmale können an allen folgend vorgestellten Yonis festgestellt werden. Um die folgenden Ausführungen thematisch einzugrenzen, beschränkt sich die Bildauswahl auf Yonis und Lingams bzw. Snanadronis ausschließlich aus Khmer-Tempeln. Eine unversehrte Snanadroni, wie jene im Nationalmuseum Siem Reap gezeigte (Bild 1), kann in Sambur Prei Kuk nirgendwo am ursprünglichen Standort begutachtet werden. Nach genauerer Betrachtung ist auch der Lingam (Bild 3) nur als nachträglich gefertigter Ersatz für das verlorene Original zu erkennen. In Sambor Prei Kuk (vormals Isanapura), im 7. und 8. Jahrhundert Hauptstadt der Khmer, sind einige markante Yonis zu sehen. Trotz aller Verluste haben sich die Archäologen ernsthaft bemüht, die Vielfalt der Altäre in Sambor Prei Kuk wieder sichtbar zu machen. Zu unterschieden sind zwei Typen (Formen): die runde und die quadratische Yoni. Beiden Formen gemein ist, dass sie auf einem Sockel (Piedestal) liegen. Bemerkenswert ist die Auswahl bzw. Festlegung der jeweiligen Yoni-Form, denn diese korreliert mit einer bestimmten Tempelform. Runde Yonis (Bild 4 & 8) wurden in oktogonalen und quadratische Yonis (Bild 2, 6 & 9) wurden in rechteckigen bzw. quadratischen Tempeln aufgestellt. Ästhetische Leitlinien und sakrale Prinzipien scheinen eine verbindliche Gültigkeit besessen zu haben. Keiner der in Sambur Prei Kuk am Ort verbliebenen Altäre wurde aus einem Block gemeißelt, stets sind die Unterbauten aus mehreren Segmenten geschichtet. Zu registrieren sind einerseits vorrangig schlichte, glatt verbliebene Flächen (Bild 4) und andererseits sind aufwendige Muster an den Sockeln (Bild 3 & 7), auf denen die Yoni-Platten lagern, zu sehen. Sofern die leider nur in Fragmenten erhaltene Yoni (Bild 5) als solche zu identifizieren ist, dann zählte sie wahrscheinlich zu den größten und schönsten Yonis von Sambor Prei Kuk. Verschraubte Gerüststangen dienen als behelfsmäßiger Ersatz für den verlorenen Mittelteil. Die Verzierungen beider Platten lassen einstige Pracht ahnen. Ob diese Yoni tatsächlich einen Lingam umschloss oder die runden Teile möglicherweise nur den Sockel für eine Götterstatue bildeten, ist schwerlich zu ermitteln. In einigen Tempeln von Sambor Prei Kuk, das zumindest ist belegt, wurden keine Lingams, sondern Götterstatuen angebetet, es standen also Götterfiguren im Tempelraum. Lingas und Statuen reizten wohl von jeher die Sammler. Nicht eine der originalen Objekte sind in den Tempeln von Sambor Prei Kuk verblieben. Einige Statuen aus Sambor Prei Kuk werden im National Museum Phnom Penh und andere im Musée Guimet Paris präsentiert. Sowohl die Yonis als auch die Lingams wurden in Sambor Prei Kuk musterlos gestaltet. Auf jeglichen Schmuck wurde verzichtet, klare Formgebung dominierte. Die Fotos 11, 13 & 14 zeigen die verschiedenen Formen der Lingams, die in Sambor Prei Kuk und der umgrenzenden Region gefunden und geborgen wurden. Einer Sorte Lingams ist der Vierkantsockel (Bild 11 & 14) gemeinsam, hier fügt sich der viereckige Stein in die eckige Yoni-Öffnung ein. Die andere Sorte Lingams setzt sich durch die konische Passung im runden Yoni-Loch fest (Bild 13). Der Altartisch (Bild 10 & 12) stammt aus jüngerer Zeit, ist aber ein anschauliches Musterbeispiel für die Fertigung von Yoni und Piedestal aus einem Block. Die Vierkantöffnung ist als Aufnahme des Lingams gut zu erkennen. Der rötliche Sandstein bringt die abwechslungsreichen Muster besonders auffällig zur Geltung. Ehe die Machtzentren, sprich: die Staatstempel nach Angkor verlagert wurden, herrschten die Könige Jayavarman IV. und Harshavarman II. kurzfristig in Lingapura, heute als Koh Ker bekannt. Im Prasat Thom, einem größeren Komplex, steht neben anderen Tempelbauten auch ein einzelner auffällig hoher Ziegeltempel. In diesem Ziegelbau muss sich der Staats-Lingam befunden haben. Der aus Bruchstücken rekonstruierte Altartisch (Bild 15 & 16) zeigt noch im fragmentarischen Zustand die mächtige Öffnung der Yoni zur Aufnahme des Lingams (Bild 16). An den Außenflächen des Yoni-Sockels haben sich mittig angeordnet Garuda-Figuren befunden (Bild 15, Bildmitte). Die Erwähnung der hier unscheinbaren Garudas ist insofern von Belang, weil sich auf der oberen Ebene der Pyramide Prasat Prang (ebenfalls zum Prasat Thom gehörend) ein riesiger Lingam befand, dessen Yoni von mannshohen Garudas behütet wurde. Die Steingrube auf der Pyramide (das Innere der Yoni) hat sich erhalten. Der Lingam ist verschwunden, die Garuda-Statuen an den Außenflächen der Yoni sind noch gut zu erkennen. Garuda als Beschützer des Lingams – das ist ein interessanter Aspekt, weil Garuda üblicherweise mit Vishnu und nicht mit Shiva assoziiert wird. Innerhalb von Prasat Thom im mittleren westlichen Bereich stehen mehrere ansehnliche kleine Ziegeltempel. In einem dieser Tempel befindet sich eine rechteckige Yoni mit drei quadratischen Öffnungen (Bild 17). Es ist davon auszugehen, dass in dieser Yoni drei Lingams ihren Platz hatten. In der Stadt Lingapura, der Stadt der Lingas, war das Vorhandensein vieler Lingams durchaus legitim. Warum sollten nicht drei Lingams in einem Schrein angebetet werden? Zumal der Lingam-Kult der Stadt den Namen gab und im nördlichen Bereich der Stadt seinen unübersehbaren Ausdruck fand: zu sehen sind mehrere in Reihe erbaute Lingam-Tempel (Bild 18 – 20). Die Ausmaße der Yonis der Lingam-Tempel 1, 2, 3 & 4 sind in Koh Ker (von Prasat Prang abgesehen) nicht mehr übertroffen worden. Wuchtige Sockel, teilweise schön verziert, tragen die Yoni. Die wuchtig wirkenden, dennoch gedrungenen Tempel sind einzig als räumliches Behältnis für die überdimensionierten Snanadronis errichtet worden. Der wahrscheinlich größte Lingam auf dem Gebiet des heutigen Kambodscha kann auf dem Phnom Bok besichtigt werden. Westlich hinter der Tempelanlage ist ein separat gelegener Lateritbau (Bild 21) leicht zu finden. Drinnen liegt ein zerbrochener 1,20m dicker Lingam, seine Länge darf auf etwa 4m geschätzt werden (Bild 22). In Hariharalaya, einer weiteren Königsstadt aus der Prä-Angkor-Zeit, besser bekannt unter dem heutigen Namen Roluos, wurde der Prasat Bakong als Königstempel erbaut und lt. einer Inschrift 881 dem Gott Shiva geweiht. Außerhalb des Bakong Tempels rund um den breiten Wassergraben sind 20 kleine Schreine errichtet worden, die für Touristen kaum von Interesse sein dürften. In einigen der meist völlig verfallenen Bauten befinden sich noch die originalen Yonis (Bild 23 & 24). Auch in Roluos (resp. am Bakong) bestätigt sich, was im Zusammenhang mit Sambor Prei Kuk erwähnt wurde: Yonis sind teils noch vorhanden, aber sämtliche Lingams verschwunden. Die von König Yashovarman I. neu gegründete Hauptstadt hieß Yashodharapura, eine Inschrift verweist auf das Jahr 907. Im Staatstempel, dem Phnom Bakheng, einer riesigen Pyramide, wurde der Königs-Lingam verwahrt. Auf der oberen Pyramidenebene standen fünf Schreine in Quincunx-Stellung. Der mittlere (größte) Schrein beherbergte den Lingam. Der Schrein steht, vom Lingam keine Spur. Aus einem der ringsum zerstörten, nunmehr offenen Schreinen ragt aus einer mittelgroßen Yoni ein Lingam heraus (Bild 25). Zu Fuße der Pyramide standen 44 kleine Ziegel-Tempel, fast alle befinden sich im desolaten Zustand. Die Sakral-Requisiten, also Yoni und Lingam sind aus fast allen Tempelräumen entfernt und neben den Tempeln abgestellt oder geraubt worden. Auch unter dem neuen König in der neuen Regierungshauptstadt hat sich an der Grundform der Snanadroni nichts verändert (Bild 25 & 26). Nördlich des Phnom Bakheng wurde eine steile Laterit-Pyramide errichtet. Dieser Tempel, der Prasat Baksei Chamkrong wurde 947 dem Gott Shiva dediziert. Auf der oberen Ebene ruht ein stattlicher Ziegelprasat. In diesem Ziegelbau lagert am Boden in eine Ecke verschoben das Fragment einer Yoni, deren Aussehen Rätsel aufgibt. Die Yoni sieht neu aus, ist dennoch zerbrochen, ihr scheint ein Drittel zu fehlen, wie sonst wäre die fehlende Umrandung an der Schmalseite zu erklären. Es müssen sich drei Lingams in der Yoni befunden haben bzw. müssen drei quadratische Öffnungen vorhanden gewesen sein. Zwischen den Prasat Baksei Chamkrong und den südlichen Wassergraben der Stadt Angkor Thom schiebt sich das Tempelensemble Prasat Bei, zu dem auch der unscheinbare Prasat Sak Kroap zählt. Obwohl der Tempel selbst weitgehend zerstört ist, sind Yoni & Lingam in dem kleinen Tempel am Originalstandplatz verblieben (Bild 28 & 28.1). Die Stadt Angkor Thom wurde durch den König Jayavarman VII. buddhistisch geprägt. Er integrierte vorhandene Tempelbauten in seine Bauprojekte der neuen Stadt. Als spektakulärster zu Ehren Buddhas erbauter Tempel muss der Bayon gelten. Gesichter-Türme, die den Bodhisattwa Lokeshvara zeigen, beherrschen das Erscheinungsbild der Tempelanlage. Nach dem Ableben Jayavarman VII. wurde der Bayon Tempel umgewidmet und mit hinduistischen Requisiten ausgestattet, deshalb finden sich, wenn auch an ziemlich unauffälligen Orten mehrere Yonis. Zwei quadratisch geformte Yonis zeigen die Bilder 29 & 30. An beiden Yonis sind Umrandung und Ablauf gut erhalten. Im Bild 29 liegen hinter der Yoni Bruchstücke einer weiteren, wahrscheinlich rechteckigen Yoni. Bei intensiver Suche in der Stadt Angkor Thom finden sich an entlegenen Plätzen mehrere Yonis und Lingams. In einer kleinen wirklich sehenswerten namenlosen Tempelanlage, die sich östlich hinter dem nördlichen Khleang verbirgt, steht (nach draußen verbracht) der Lingam in einer Yoni (Bild 31). Im sehr selten besuchten Mangalartha Tempel (Bild 32) liegt eine rechteckige mit zwei Öffnungen versehene Yoni am Boden der Cella (Tempel-Innenraum). Mangalartha wurde 1295 unter der Ägide des König Jayavarman VIII. erbaut. Der Bildschmuck am Tempel (Reliefs) und die Innenausstattung entsprachen der hinduistischen Gesinnung des Königs und der tonangebenden Brahmanen. Diesem König sind vermutlich die hinduistischen Zugaben am Bayon Tempel zuzuschreiben. Der Preah Khan Tempel zählt zu den großen Tempelanlagen in Angkor. Auch dieser Tempel wurde während der Regierungszeit von Jayavarman VII. erbaut. Bauwerke dieser Ausmaße wurden über längere Zeiträume resp. meist von mehreren Königen genutzt. Dieser Umstand erklärt das Vorhandensein sowohl von Snanadronis, als auch von Stupas und Buddha-Statuen im Preah Khan Tempel. Die Bilder 33 bis 35 zeigen die vertrauten Formen von Yoni und Lingam. An keinem Tempel in Angkor haben sich die Zeugnisse hinduistischer Nutzung völlig verloren. Sowohl im Prasat Kravan, einem Tempel aus der frühen Angkor-Periode, als auch im nicht fertig gestellten Ta Keo Tempel stehen Yonis an ihren angestammten Plätzen (Bild 36 & 37). Auch an den entlegenen unbekannten Tempeln am Südufer des Westlichen Baray lassen sich Yonis nachweisen. Jeweils eine quadratische und eine rechteckige Yoni geben eine passable Vorstellung von den schon im 9. Jahrhundert ausgeprägten Grundformen der eckigen Yonis (Bild 38-40). Im heutigen Kambodscha beten die Menschen in modernen Tempeln zu Buddha, was sie nicht hindert hinduistische Kultstätten (Khmer-Tempel) aufzusuchen, um dort zu beten und den anderen Göttern zu opfern. Faszination und Verehrung für die Religion der frühen Khmer verbinden sich mit der von Buddha geforderten Toleranz. Das friedvolle Miteinander der Religionen wird von den Menschen im täglichen Leben praktiziert. Die stark beschädigte Snanadroni vom Neang Khmau Tempel in Koh Ker wird genauso verehrt, wie die übergroße flache Snanadroni vom Wat Chedei. Das buddhistische Chedei Kloster, wurde in der südlichen Stadtregion von Siem Reap erbaut, weil sich an diesem Platz immer schon eine religiöse Stätte befand. Ein Ziegelprasat aus alten Khmer-Zeiten bestätigt diese Aussage. Die vielfältige Bildauswahl und die erläuternden Texte geben umfassende Auskünfte zum Thema Yoni & Lingam, dennoch soll auf wenigstens einen Internet-Artikel hingewiesen werden:

https://de.wikipedia.org/wiki/Yoni Fotos und Text: Günter Schönlein Korrektur: Vanessa Jones |

Autor Günter Schönlein

Auf meinen bisher acht Reisen nach Kambodscha habe ich viele Khmer-Tempel photographisch dokumentiert. Mit Pheaks Hilfe suchte ich auch viele schwer zu findende entlegene Tempel auf. In diesem Blog möchte ich meine dabei erworbenen Eindrücke und Kenntnisse gerne anderen Kambodscha-Liebhabern als Anregungen zur Vor- oder Nachbereitung ihrer Reise zur Verfügung stellen. sortiert nach Themen:

Kategorien

All

Der Blog enthält sowohl Erlebnis-Reiseberichte als auch reine Orts- und Tempel-Beschreibungen, siehe Kategorien "Persönliches" und "Sachliches" in der Liste von Tags oben, sowie eingestreute Beiträge zu anderen Reiseländern und Themen.

Die Fotos in den Blog-Artikeln werden durch Anklicken vergrößert. sortiert nach Erscheinungsdatum:

ARTIKEL

Prasat Leak Neang Leak Neang bei Pre Rup Tempel bei Beng Mealea Prasat Banteay Ampil Prasat Chaw Srei Vibol Rong Damrei und Phnea Kol Tempelmauern in Kambodscha Namenlose Tempel Angkor Thoms Trapeang Roun Tempel Stupas in Kambodscha Spean Thma Prasat Sanlong Prasat To Stupas in Süd-Indien Inmitten von Göttern 1 Inmitten von Göttern 2 Inmitten von Göttern 3 Inmitten von Göttern 4 Inmitten von Göttern 5 Inmitten von Göttern 6 Inmitten von Göttern 7 Inmitten von Göttern 8 Inmitten von Göttern 9 Inmitten von Göttern 10 Inmitten von Göttern 11 Inmitten von Göttern 12 Jainismus Jali Gesinnungswandel zweier Könige Lintel - Spezial Prasat Kravan Unbekannte Tempel in Siem Reap Unbekannte Tempel in Roluos Tempel im Umfeld des Bakong Prasat Trapeang Kaek Daun Troung Tempel Gargoyle (Wasserspeier) Prasat Preah Pithu Wasserbecken in Angkor Thom Preah Khan Brücken der Khmer Prasat Ta Muon Dharmasala - Vahnigriha Angkor Wat - Spezial Prasat Ta Prohm Banteay Kdei Tempel Spurensuche in Angkor Thom Wat Chedei bei Siem Reap Klöster in Siem Reap Geisterhäuser Museen in Siem Reap Museen in Kambodscha Banteay Kbal Chen Tempel Prasat Chanseyma Tomnob Anlong Kravil Tempel Banteay Samre Banteay Toap Tempel Kasen Tempel Banteay Chhmar Satellitentempel Löwen in Kambodscha Löwen in Indien Löwen in Myanmar Löwen in Indonesien Löwen in Sri Lanka Khmer-Bronzen in Mandalay Seima-Steine Stufen Akroterion Empfehlenswerte Bücher Trav Tempel Phnom Kampot Tempel Reangsai & Chamreang Tempel Wat Banteay Srei Tempel Prasat Totung Thngai Rundweg um den Phnom Bakheng Berg-Tempel Rund um den West Baray Pram Tempel & Char Leu Tempel Scheintüren Scheinfenster Stupas in Myanmar Stuckaturen in Bagan 1 Stuckaturen in Bagan 2 Stuckaturen in Bagan 3 Stuckaturen in Bagan 4 Stuckaturen in Bagan 5 Holzarchitektur in Myanmar 1 Holzarchitektur in Myanmar 2 Holzarchitektur in Myanmar 3 Tempel in Sale (Saley) Thiri Muni Pagoda in Sale Fenster in Bagan Fenstersäulen in Angkor Wanddekorationen Stelenhäuser in Angkor Prasat Kok Pongro Prasat Ta Keo Fundstücke in Angkor Thom Beatocello Artikel Nr. 100 Kala resp. Kirtimukha Buddha-Statuen in Angkor Thom Prasat Suor Prat & Khleangs Elefantenterrasse Spezial Tier-Reliefs am Baphuon Tempel Tier-Reliefs am Bayon Tempel Khmer zur See Bauabläufe Vidyadharis Apsara: Tänzerin oder Göttin Apsara Spezial Dvarapala Teil I Dvarapala Teil II Dvarapala Teil III Purnagatha Teil I Purnagatha Teil II Purnagatha Teil III Hamsa Vishnu in Angkor Sapta Matrika Trimurti in Angkor Wassertiere in Angkor Elefanten in Kambodscha Prasat Kouk Nokor Prasat Banteay Prei Nokor Prasat Banteay Khchorng Prasat Chrung Stuckaturen an Khmer-Tempeln Roluos Spezial Türsäulen 1 Türsäulen 2 Basen Kapitelle Boundary Bibliotheken Bayon Bibliotheken Bayon Spezial Unterwegs im Abseits 1 Unterwegs im Abseits 2 Unterwegs im Abseits 3 Unterwegs im Abseits 4 Unterwegs im Abseits 5 Leben am Fluss Reamker-Epos Tuol Sleng und Wat Thmei War Memorial Siem Reap Jean Commaille Saptarishi - die Sieben Weisen Hiranyakashipu und Narasimha Krishna Govardhana Balaha und Uchchaihshravas Sri Lanka Reise 2019 Teil 1 Sri Lanka Reise 2019 Teil 2 Sri Lanka Reise 2019 Teil 3 Sri Lanka Reise 2019 Teil 4 Sri Lanka Reise 2019 Teil 5 Sri Lanka Reise 2019 Teil 6 Sri Lanka Reise 2019 Teil 7 Mihintale Sri Pada - Buddhapada Ungewöhnliche Reliefs Seltene Götter-Reliefss Sugriva und Valin Prasat Kansaeng TK 2 bei Beng Mealea Prasat Chrei Prasat Kong Phluk Toab Chey Thom / Toan Chey Tauch Ta En Tempel Pram Tempel (Trapeang Chhun) Prasat Kuk Troap Pram Tempel Koh Ker Sambor Prei Kuk (Teil 1) Sambor Prei Kuk (Teil 2) Fliegende Paläste Kbal Spean Bauernhäuser Preah Phnom Tempel Kat Kdei Tempel und mehr Baset Tempel Prasat Cheang Thom Prasat Rorng Ramong Götterstatuen im Angkor Wat Spuren der Intoleranz Unbekannte Tempel in Siem Reap 2 Yoni & Lingam Banteay Srei (Tempel ohne Namen) Kok Singh Tempel Prasat Ta Tnur Ergänzung: Baset Tempel Prasat Prei Prasat Bay Kaek Tempel Prasat Kongbong Alter Weg nach Roluos Neuentdeckungen in Roluos 1 Neuentdeckungen in Roluos 2 Neuentdeckungen in Roluos 3 Neuentdeckungen in Roluos 4 Neuentdeckungen in Roluos 5 Bilderbogen 2 als 200ster Artikel Phnom Chisor Trotz Corona in Kambodscha 1 Trotz Corona in Kambodscha 2 Trotz Corona in Kambodscha 3 Trotz Corona in Kambodscha 4 Bayon Tempel Spezial 1 Bayon Tempel Spezial 2 Prasat Top West Spezial Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 1 Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 2 Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 3 Hayagriva Indrajit Krishna & Kaliya Vishnu allgegenwartig Die verlorene Sammlung (The Lost Collection) Srah Srang Yeay Pow Tempel Ta Prohm (Tonle Bati) Tempel Prasat Neang Khmau Phnom Bayang Tempel Phnom Bayang Nebentempel Prei Tempel Spezial Banteay Prei Spezial Krol Ko Spezial Prasat Tonle Snguot Phnom Da Angkor Borei Museum Prei Khmeng Stil Kala Preah Norodom Sihanouk Museum Krol Romeas & Kral Romeas Preah Khan versus Banteay Kdei Frömmigkeit versus Glaube Khmer Halsschmuck Spean Toap & Prasat Prohm Kal Dachlandschaften in Angkor Eindrücke vom Tag Bilderbögen Zentral-Vietnam Da Nang Marmorberge Da Nang Da Nang Halbinsel Son Tra Da Nang Museum Cham Sculpture Cham-Skulpturen: Vishnu & Shiva Cham Tempel in Vietnam Thap Phu Dien Thap Bang An Thap Khuong My Thap Chien Dan Thap Chien Dan - Museum Thap Dong Duong My Son (Teil 1) My Son (Teil 2) My Son (Teil 3) My Son (Teil 4) My Son (Teil 5) Cham Phong Lee Makaras der Cham Kala in Vietnam Hue - Verbotene Stadt Incense Burner Sepulkralkultur in Vietnam I Sepulkralkultur in Vietnam II Sepulkralkultur in Vietnam III Sepulkralkultur in Vietnam IV Hoi An Cao Dai Tempel in Hoi An Glocken in Vietnam Museum of Da Nang Skulpturen in Da Nang Musik und Tanz der Cham Henri Parmentier West Mebon Tempel 2022 Mebon Tempel Banteay Chhmar Phnom Sampov Garuda gegen Naga Naga-Chakra Mucalinda versus Naga Provincial Museum Battambang Tempel in der Region Damdek Preah Khan Spezial Teil 1 Preah Khan Spezial Teil 2 Preah Khan Spezial Teil 3 Preah Khan Spezial Teil 4 Preah Khan Spezial Teil 5 Preah Khan Spezial Teil 6 Kna Phtoul Tempel Phnom Komnop Pagoda Neak Buos Tempel Prasat Kuk Bros & Prasat Kuk Srei Phnom Chhngork Cave Tempel Preah Theat Kvav Region Beng Mealea Wat Kok Chan & 2 Tempel Wat Kesararam Siem Reap Siem Reap Generäle Royal Garden Siem Reap Theam’s Gallery Siem Reap Wandbilder im Wat Bo Siem Reap Bilderbogen Indien 2024 Kanheri Caves Karla Caves Mahakali Caves Mandapeshwar Caves Elephanta Caves Teil 1 Elephanta Caves Teil 2 Ajanta Caves Teil 1 Ajanta Caves Teil 2 Ajanta Caves Teil 3 weitere Artikel werden folgen ... alle Artikel alphabetisch sortiert:

A - Z

100ster Blog-Artikel 200ster Blog-Artikel Airavata in Indien und Angkor Ajanta Caves Teil 1 Ajanta Caves Teil 2 Ajanta Caves Teil 3 Akroterion Alter Weg nach Roluos Angkor Borei Museum Angkor Conservation Angkor National Museum Angkor Thom Buddha-Statuen Angkor Thom Fundstücke Angkor Thom Spurensuche Angkor Thoms namenlose Tempel Angkor Thoms Wasserbecken Angkors Tempelmauern Angkor Wat - Spezial Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 1 Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 2 Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 3 Apsara: Tänzerin oder Göttin Apsara Spezial Apsaras Artikel Nr. 100 Ashoka und Jayavarman VII Außentempel Banteay Chhmar Bagans Fenster Bagan Stuckaturen 1 Bagan Stuckaturen 2 Bagan Stuckaturen 3 Bagan Stuckaturen 4 Bagan Stuckaturen 5 Bagan Stupas Bakheng Rundweg Balaha und Uchchaihshravas Banteay Ampil Banteay Chhma Mebon Banteay Chhmar Satellitentempel Banteay Kbal Chen Tempel Banteay Khyang Banteay Meanchey Museum Banteay Kdei Banteay Kdei versus Preah Khan Bauernhäuser Banteay Prei Nokor Banteay Prei Spezial Banteay Samre Banteay Sra Banteay Srei (Tempel ohne Namen) Banteay Toap Tempel Bakong-Umfeld Baphuon Tempel Tier-Reliefs Basen Baset Tempel Baset Tempel - Ergänzung Battambang Museum Battambang Verlorene Sammlung Bauabläufe Bay Kaek Tempel Bayon Bibliotheken Bayon Spezial Bayon Tempel Spezial 1 Bayon Tempel Spezial 2 Bayon Tempel Boots-Reliefs Bayon Tempel Tier-Reliefs Beatocello Beng Mealea Region Beng Mealea Umgebung Berg-Tempel Bibliotheken Bilderbogen Indien 2024 Bilderbögen Zentral-Vietnam Blogeintrag Nr. 100 Blogeintrag Nr. 200 Boots-Reliefs am Bayon Tempel Borobudur Löwenskulpturen Boundary Brücke Spean Thma Brücken der Khmer Bücher-Empfehlungen Buddha Pada Buddha-Statuen in Angkor Thom Cao Dai Tempel in Hoi An Cham Phong Lee Cham-Skulpturen: Vishnu & Shiva Cham Musik und Tanz Cham Tempel in Vietnam Chamreang Tempel Char Leu Tempel Chaw Srei Vibol Chedei-Lintel Commaille, Jean Damdek Region Tempel Da Nang Da Nang Halbinsel Son Tra Da Nang Marmorberge Da Nang Museum Da Nang Museum Cham Sculpture Da Nang Skulpturen Dachlandschaften in Angkor Daun Troung Tempel Devata oder Apsara Devatas Dharmasala - Vahnigriha Dvarapala Teil I Dvarapala Teil II Dvarapala Teil III Eindrücke vom Tag Elefanten in Kambodscha Elefantenterrasse Spezial Elephanta Caves Teil 1 Elephanta Caves Teil 2 Empfehlenswerte Bücher Ergänzung: Baset Tempel Fenster in Bagan Fenster indischer Tempel Fenstersäulen in Angkor Fliegende Paläste Frömmigkeit versus Glaube Fundstücke in Angkor Thom Gajalakshmi Gana-Darstellungen in Indien Ganesha Gargoyle der Khmer-Tempel Garuda gegen Naga Garuda und andere Vahanas Geisterhäuser Generäle Royal Garden Siem Reap Gesinnungswandel zweier Könige Glocken in Vietnam Götterstatuen im Angkor Wat Göttinnen der Hindus Halsschmuck Hamsa Hayagriva Henri Parmentier Hiranyakashipu und Narasimha Höhlentempel auf dem Dekkhan Hoi An Holzarchitektur in Myanmar 1 Holzarchitektur in Myanmar 2 Holzarchitektur in Myanmar 3 Hospital-Kapelle Ta Muon Hue - Verbotene Stadt Incense Burner Indien Bilderbogen 2024 Indra in Indien und Kambodscha Indra Lintel Indrajit Indische Göttinnen Indische Höhlentempel-Stupas Indische Löwenskulpturen Jainismus Jali Javanische Löwenskulpturen Jayavarman VII und Ashoka Jean Commaille Jubiläum Blog-Artikel Nr. 100 Kailash-Darstellungen Kala Kala - Lintel Spezial Kala in Vietnam Kala resp. Kirtimukha Kambodschas Löwenskulpturen Kampong Thom Museum Kanheri Caves Karla Caves Kapitelle Karttikeya und andere Vahanas Kasen Tempel Kat Kdei Tempel und mehr Kbal Chen Tempel Kbal Spean Khleangs & Prasat Suor Prat Khmer-Bronzen in Mandalay Khmer Halsschmuck Khmer zur See Kinnari Kirtimukha Klöster in Siem Reap Kna Phtoul Tempel Koh Ker Koh Ker Tempelmauern Kok Singh Tempel Kouk Nokor Tempel Kouk Tempel Kok Pongro Kravan Krishna & Kaliya Krishna Govardhana Krol Ko Spezial Krol Romeas & Kral Romeas Lakshmi in der asiatischen Kunst Leak Neang (Phnom Bok) Leak Neang (Pre Rup) Leben am Fluss Lingam & Yoni Lintel Literatur-Empfehlungen Lolei - Restaurierungs-Stand Lost Collection Löwen in Indien Löwen in Indonesien Löwen in Kambodscha Löwen in Myanmar Löwen in Sri Lanka Mahakali Caves Makaras der Cham Mandalays Khmer-Bronzen Mandapeshwar Caves Marmorberge Da Nang Mebon Tempel Banteay Chhmar Mihintale Mucalinda versus Naga Museen in Kambodscha Museen in Siem Reap Museum of Da Nang Musik und Tanz der Cham My Son (Teil 1) My Son (Teil 2) My Son (Teil 3) My Son (Teil 4) My Son (Teil 5) Myanmars Holzarchitektur 1 Myanmars Holzarchitektur 2 Myanmars Holzarchitektur 3 Myanmars Löwenskulpturen Myanmar Stupas Mythos vom Milchozean Naga Naga-Chakra Namenlose Tempel am Bayon Nandi und andere Vahanas Narasimha und Hiranyakahipu Nationalmuseum in Phnom Penh Neak Buos Tempel Nebentempel Banteay Chhmar Neuentdeckungen in Roluos 1 Neuentdeckungen in Roluos 2 Neuentdeckungen in Roluos 3 Neuentdeckungen in Roluos 4 Neuentdeckungen in Roluos 5 Nokor Bachey Tempel Norodom Sihanouk Museum Pachisi Spiel Parmentier, Henri Phnea Kol Phnom Bakheng Phnom Bayang Tempel Phnom Bayang Nebentempel Phnom Bok Phnom Chhngork Cave Tempel Phnom Chisor Phnom Da Phnom Kampot Tempel Phnom Komnop Pagoda Phnom Krom Phnom Penh Bootsfahrt Phnom Sampov Prambanan Löwenfiguren Pram Tempel Pram Tempel bei Kralanh Pram Tempel (Trapeang Chhun) Prasat Andet bei Beng Mealea Prasat Banteay Ampil Prasat Banteay Khchorng Prasat Banteay Prei Nokor Prasat bei Beng Mealea Prasat Chanseyma Prasat Chaw Srei Vibol Prasat Cheang Thom Prasat Chrei Prasat Chrung Prasat Kandal Doeum Prasat Kansaeng Prasat Kas Hos Prasat Khla Krahoem Prasat Khnat Prasat Kok Pongro Prasat Kong Phluk Prasat Kongbong Prasat Kouk Chak Prasat Kouk Nokor Prasat Kravan Prasat Kuk Bros & Prasat Kuk Srei Prasat Kuk Troap Prasat Leak Neang Prasat Neang Khmau Prasat Olok Prasat Patri Prasat Phra Keo Prasat Preah Pithu Prasat Prei am Airport Prasat Prei Prasat Prasat Prohm Kal & Spean Toap Prasat Rorng Ramong Prasat Rorng Ramong am Bakheng Prasat Salvien Mean Prasat Sanlong Prasat Suor Prat & Khleangs Prasat Ta Keo Prasat Ta Muon Prasat Ta Noreay Prasat Ta Prohm Prasat Ta Tnur Prasat To Prasat Tonle Snguot Prasat Top West Spezial Prasat Totung Thngai Prasat Trapeang Kaek Prasat Trapeang Roupou Preah Ang Sang Tuk Preah Khan Tempelmauern Preah Khan Spezial Teil 1 Preah Khan Spezial Teil 2 Preah Khan Spezial Teil 3 Preah Khan Spezial Teil 4 Preah Khan Spezial Teil 5 Preah Khan Spezial Teil 6 Preah Khan versus Banteay Kdei Preah Norodom Sihanouk Museum Preah Phnom Tempel Preah Pithu Preah Theat Kvav Preah Tis Brücke Prei Khmeng Stil Prei Tempel Spezial Provincial Museum Battambang Purnagatha Teil I Purnagatha Teil II Purnagatha Teil III Quirlen des Milchozeans Reamker-Epos Reangsei Tempel Region Beng Mealea Reisebericht 2019 Teil 1 Reisebericht 2019 Teil 2 Reisebericht 2019 Teil 3 Reisebericht 2019 Teil 4 Reisebericht 2019 Teil 5 Reliefs am Baphuon Tempel Richner, Beat Rishis - die Sieben Weisen Roluos - Alter Weg Roluos - Neuentdeckungen 1 Roluos - Neuentdeckungen 2 Roluos - Neuentdeckungen 3 Roluos - Neuentdeckungen 4 Roluos - Neuentdeckungen 5 Roluos Spezial Roluos-Tempel um den Bakong Roluos' unbekannte Tempel Rong Damrei Brücke Rong Damrei Tempel Ruinen in Angkor Thom Rund um den West Baray Rundweg um den Phnom Bakheng Sale (Saley) in Myanmar Sales Thiri Muni Pagoda Sambor Prei Kuk (Teil 1) Sambor Prei Kuk (Teil 2) Sambor Prei Kuk Tempelmauern Sapta Matrika Saptarishi - die Sieben Weisen Satellitentempel Banteay Chhmar Scheinfenster Scheintüren Seima-Steine Seltene Götter-Reliefs Sepulkralkultur in Vietnam I Sepulkralkultur in Vietnam II Sepulkralkultur in Vietnam III Sepulkralkultur in Vietnam IV Shiva-Skulpturen Shiva und Parvati Siem Reap Siem Reap Generäle Royal Garden Siem Reap Wat Kesararam Siem Reap Theam’s Gallery Siem Reap Wat Bo Wandbilder Siem Reaps Klöster Siem Reaps Museen Siem Reaps unbekannte Tempel Sihanouk Angkor Museum Skulpturen in Da Nang Spielende Götter in Indien Spean Beong Ampil Spean Memay Spean Tameas Spean Thma Spean Thmor Bay Krien Spean Toap & Prasat Prohm Kal Spuren der Intoleranz Spurensuche in Angkor Thom Srah Srang Sri Pada - Buddhapada Sri Lanka Reise 2019 Teil 1 Sri Lanka Reise 2019 Teil 2 Sri Lanka Reise 2019 Teil 3 Sri Lanka Reise 2019 Teil 4 Sri Lanka Reise 2019 Teil 5 Sri Lanka Reise 2019 Teil 6 Sri Lanka Reise 2019 Teil 7 Sri Lankas Löwenskulpturen Götterstatuen im Angkor Wat Statuen in Angkor Thom Stelenhäuser in Angkor Stuckaturen an Khmer-Tempeln Stuckaturen in Bagan 1 Stuckaturen in Bagan 2 Stuckaturen in Bagan 3 Stuckaturen in Bagan 4 Stuckaturen in Bagan 5 Stufen Stupas in Kambodscha Stupas in Myanmar Stupas in Süd-Indien Sugriva und Valin Svay Leu Pagoda Ta Aok Brücke Ta En Tempel Ta Keo Ta Kou Tor Ta Loek Tor Ta Muon Hospital-Tempel Ta Pech Tor Ta Prohm Ta Prohm (Tonle Bati) Tempel Tempel in der Region Damdek Ta Prohm von Banteay Chhmar Tani Ceramic Museum Tanz und Musik der Cham Tempel bei Beng Melea Tempel im Umfeld des Bakong Tempel in Sale (Saley) Tempelmauern der Khmer Tempelmauern von Preah Khan Tepkaosa Snay Terrasse der Efanten Spezial Thap Phu Dien Thap Bang An Thap Khuong My Thap Chien Dan Thap Chien Dan - Museum Thap Dong Duong Theam’s Gallery Siem Reap Thiri Muni Pagoda in Sale Thorani Tier-Reliefs am Baphuon Tempel Tier-Reliefs am Bayon Tempel TK 2 bei Beng Mealea Toab Chey Thom / Toan Chey Tauch Tomnob Anlong Kravil Tempel Totung Thngai Trapeang Chong Trapeang Roun Tempel Trav Tempel Trimurti in Angkor Trotz Corona in Kambodscha 1 Trotz Corona in Kambodscha 2 Trotz Corona in Kambodscha 3 Trotz Corona in Kambodscha 4 Tuol Sleng und Wat Thmei Türsäulen 1 Türsäulen 2 Türsäulen Basen Türwächter Dvarapala Teil I Türwächter Dvarapala Teil II Türwächter Dvarapala Teil III Uchchaihshravas und Balaha Unbekannte Roluos-Tempel Unbekannte Siem-Reap-Tempel Unbekannte Siem-Reap-Tempel 2 Ungewöhnliche Reliefs Unterwegs im Abseits 1 Unterwegs im Abseits 2 Unterwegs im Abseits 3 Unterwegs im Abseits 4 Vahanas Vahnigriha - Dharmasala Valin und Sugriva Verlorene Sammlung Vidyadharis Vidyadharis und Apsaras Vishnu allgegenwartig Vishnu in Angkor Vishnu-Skulpturen Wandbilder im Wat Bo Wanddekorationen Wasserbecken in Angkor Thom Wasserspeier der Khmer-Tempel Wassertiere in Angkor Wat Athvear Glaubenspraxis Wat Banteay Srei Tempel Wat Chedei Wat Kesararam Wat Kesararam Siem Reap Wat Kok Chan & 2 Tempel Wat Po Veal in Battambang Wat Preah Ang San Tuk Wat Preah Knok Wat Preah Ngok Wat Thmei und Tuol Sleng Wats in Siem Reap West Baray Rundfahrt West Mebon Tempel 2022 Yama Yasovarman I. Yeay Pow Tempel Yoni & Lingam Zentral-Vietnam Bilderbögen zusätzliche Stichwörter folgen... Archive

July 2024

|

All rights reserved.

Copyright © 2015 Hor Sopheak & Unique Asia Travel and Tours, Siem Reap, Cambodia

Texts and Photos by Ando Sundermann and Hor Sopheak, unless otherwise stated

with special thanks to contributers Günter Schönlein and Jochen Fellmer

Copyright © 2015 Hor Sopheak & Unique Asia Travel and Tours, Siem Reap, Cambodia

Texts and Photos by Ando Sundermann and Hor Sopheak, unless otherwise stated

with special thanks to contributers Günter Schönlein and Jochen Fellmer

RSS Feed

RSS Feed