|

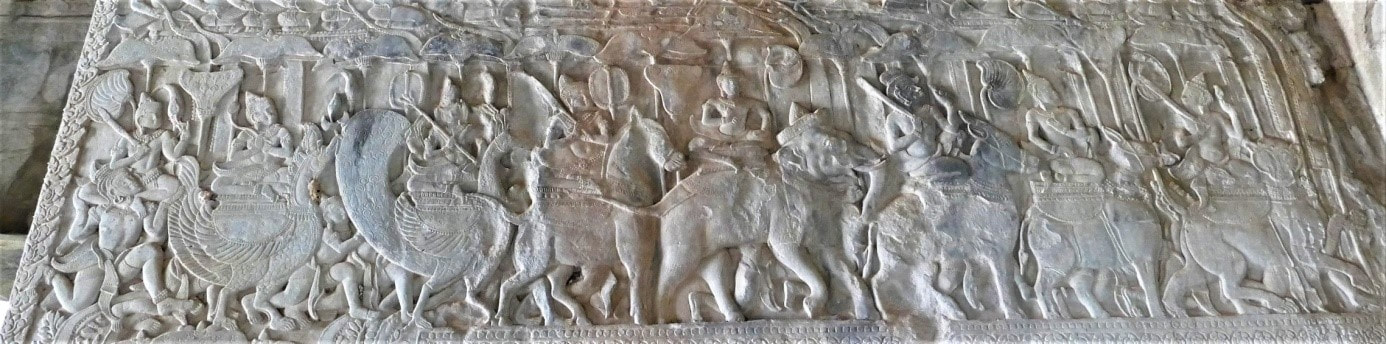

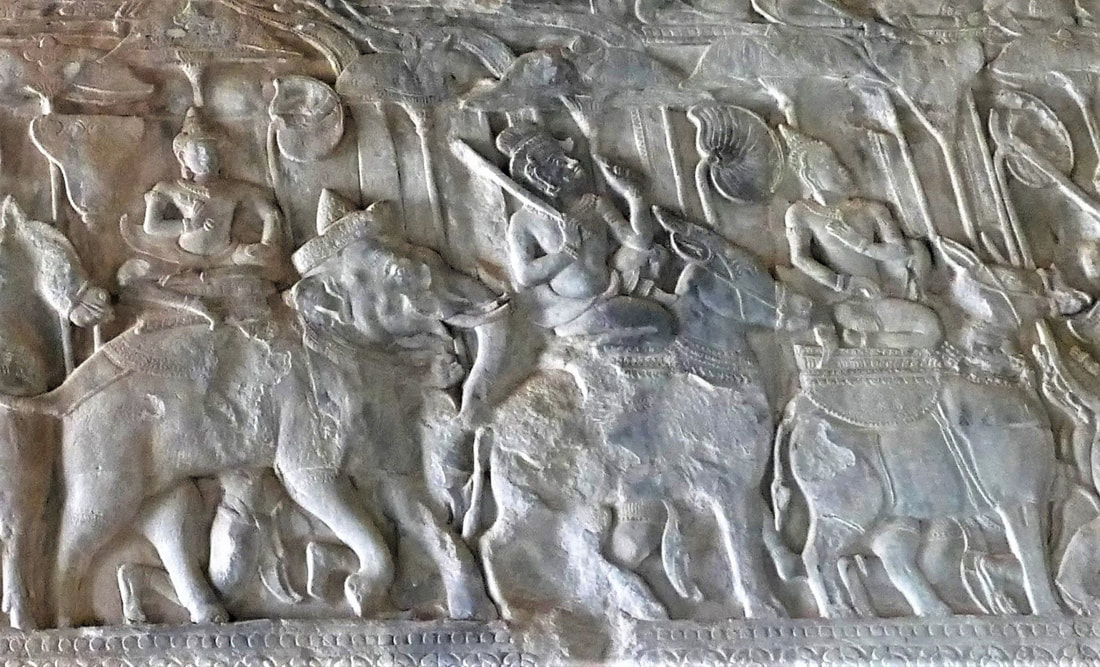

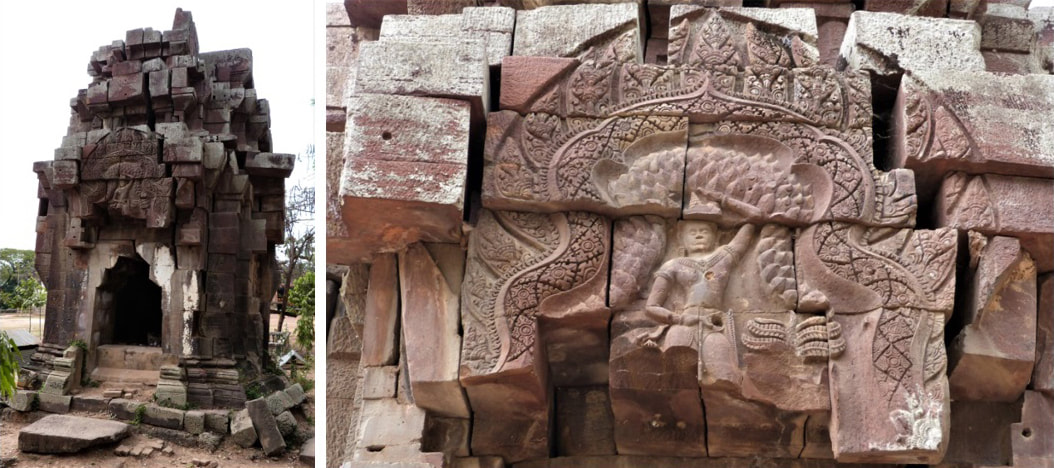

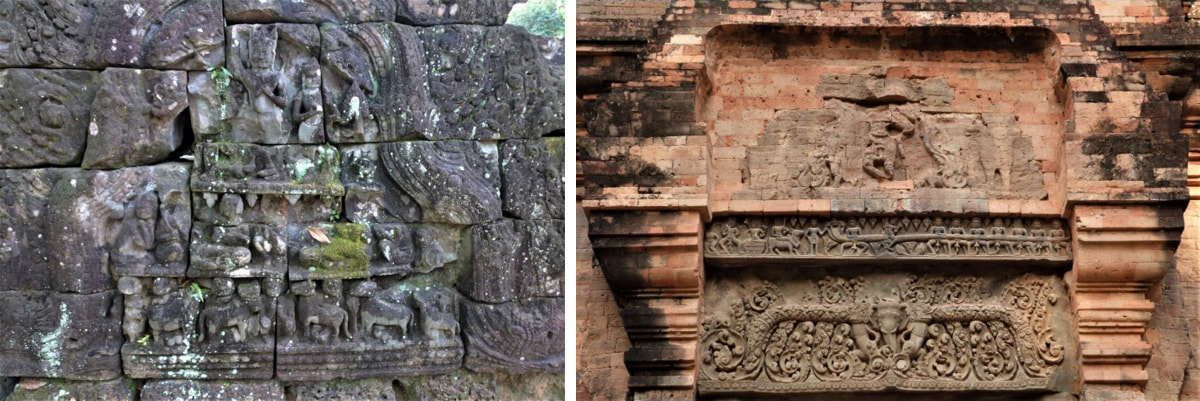

Auf den Reliefs in Angkor dominieren die Götter Indra, Brahma, Vishnu und Shiva, ihnen wird die höchste Verehrung zuteil. Ihre Darstellungen gehören zum festgemeißelten Kanon der Khmer-Kunst. Diese Götter sind an ihren Attributen und Reittieren zu erkennen. Doch neben den bekannten Götterbildern finden sich weitere Götter, die nicht so häufig in Stein verewigt wurden und deren Identifikation ohne Vorkenntnisse einige Schwierigkeiten bereitet. Nur ernsthafte Beschäftigung bringt Gewissheit, wenn auch keine absolut verlässliche. Das Flachrelief (Bild 1) auf einer Wandfläche im Angkor Wat zeigt den Gott Vayu auf seinem Reittier, der Gott ist auf einer Antilope unterwegs. Vayu wird als der Gott des Windes, der Lüfte und des Lebenshauches angebetet. Zu seinen Attributen (Waffen) zählen Pfeil und Bogen, der Donnerkeil und ein Stab. Das Angkor-Relief zeigt den Gott stehend auf seiner Antilope, der rechte erhobene Arm schwingt den Stab. Vayu ist der Vater Hanumans, ihm, dem Affengott Hanuman, verlieh er die außergewöhnliche Fähigkeit des Fliegens. Die Hauptattraktion auf der Reliefwand ist die schöne Devata, eine Göttin (Bild 1.1). Diese göttlichen Wesen werden meist unter dem nicht völlig korrekten Sammelbegriff Apsara erfasst. Auf Bild 1.1 sind außer der Devata die Standorte der Vayu-Reliefs zu sehen. Über einer waagerechten Zierleiste und daneben auf einem Wandvorsprung (links oben Bild 1.1) befinden sich die Vayu-Reliefs (Bild 1 & 1.2). Aufmerksame Besucher finden im oberen Bereich des Angkor Wat, also auf der Quincunx-Ebene, noch einige der schwer zu definierenden Reiter. Die reitenden Gottheiten ähneln sich auffallend. Sollte jeweils der Gott der Lüfte gemeint sein, schien betreffs seiner Darstellung Klarheit zu herrschen, nicht ähnlich sind sich seine Reittiere. Antilopen existieren in vielen Mutationen. Die Bildhauer schienen mehrere Arten zu kennen. Während Vayu auf Bild 1 einen Hirsch zu reiten scheint (siehe Geweih und Körperbau), ist Vayu auf den Bildern 1.2 und 1.4 eher auf einer Hirschantilope (gerade Hörner und gedrungener Körperbau) unterwegs. Ein markanter Fries (Bild 1.5) mit stabschwingenden Reitern und wechselnden Reittieren schmückt eine Wandpartie über einer Fensterreihe auf der Innenseite vom Elefanten-Tor des Angkor Wat. Das vielgestaltige Wandrelief (Bild 2) gibt auf drei Registern jeweils eine Himmelsregion wieder. Das mittlere Register (ziemlich versehrt) schildert die Legende von Vishnus Schöpfungsschlaf. Im oberen Register (über Vishnu) tummeln sich zahlreiche halbgöttliche Wesen. Das untere Register (Bild 2.1) schildert den Aufmarsch etlicher Gottheiten, allesamt unterwegs auf ihren Reittieren. Im vorderen Teil der von links nach rechts ziehenden Parade, die von Shiva angeführt wird, fallen drei Götter auf (Bild 2.2): Indra auf seinem Elefanten Airavata – Vayu auf seiner Antilope – Agni auf seinem Widder (v.l.n.r.). Indra hält in seiner rechten Hand den Donnerkeil. Der Elefant bestätigt die Authentizität Indras. Vayu hält Stab und Donnerkeil in den Händen. Das Reittier trägt eindeutig Hörner. Die geraden Hörner dieser Antilope überzeugen mehr als die gebogenen Hörner der Antilope auf dem Wandrelief (Bild 1). Agnis Attribute sind nicht dargestellt. Mit gutem Willen ist das Reittier als Widder zu erkennen. Da alle Götter auf einer Höhe erscheinen, wenn man so will, in die Registerhöhe gepresst wurden, stimmen die Größenanpassungen der Tiere nicht, so treten Elefant, Antilope und Widder mit einer Schulterhöhe auf. Sollten die vorgestellten Gottheiten richtig erkannt sein, wäre auf diesem Relief die vielgerühmte vedische Göttertriade Indra-Vayu-Agni versammelt. Die Götter im hinteren Teil der Parade (Bild 2.3) sind schwieriger zu definieren. Den Festzug beschließt ein Gott, der von einem Menschen getragen wird. Vor ihm marschieren zwei Götter, die auf überdimensionierten Zweibeinern unterwegs sind. Der vierte Gott reitet wiederum auf einem Vierbeiner. – Zum Gott-Mensch-Paar (Bild 2.3 ganz links) kann der Autor derzeit keine verbindliche Auskunft geben. Die göttlichen Attribute Schwert und Lotos geben keine verbindliche Auskunft zu einer bestimmten Gottheit. – Der seltsame Vogel, eine Gans (Hamsa mit Lotos im Schnabel), trägt den Gott Brahma, obwohl der meist mit drei Gesichtern dargestellt wurde. – Mit dem nächsten Gott-Vogel-Paar ist unzweifelhaft der Kriegsgott Skanda (Karttikeya) gemeint, denn nur er reitet auf einem Pfau. Der Kopf mit sechs Gesichtern und die zwölf Arme lassen keine andere Deutung zu, obgleich die Waffe, ein Dreizack, auf Shiva hinweist. Immerhin gilt Skanda als ein Sohn Shivas. – Falls die Betrachter willens sind, das vermeintliche Pferd (Bild 2.3 ganz rechts) als Esel zu bestimmen, würde der Reiter eine Reiterin sein, hier müssten Nirriti oder Shitala genannt werden. Ein männlicher Gott, der auf Pferd oder Esel unterwegs ist, wird in den alten indischen Schriften nicht überliefert, lediglich angekündigt wird Kalkin, die zehnte Inkarnation Vishnus, Kalkin wird auf einem weißem Pferd geritten kommen. Da jedoch die Parade durchgängig männlich besetzt ist, ist der Auftritt weiblicher Götter auszuschließen und ein Gott, der erst in einem zukünftigen Zeitalter erscheinen wird, gibt sich wohl kaum vor seiner Zeit die Ehre, folglich kann die Abbildung von Vishnu-Kalkin ausgeschlossen werden. Nicht völlig auszuschließen ist folgende Deutung: die Götterparade könnte als Aufzug der acht Weltenhüter der Himmelsrichtung verstanden werden. Zumindest Indra (Osten), Vayu (Nordwesten) und Agni (Südosten) würden in den mutmaßlichen Aufzug der Lokapalas (Dikpalas) passen. Doch auch diese Deutung ruht auf keinem sicheren Fundament: Skanda passt nicht in den Reigen der Weltenhüter und lt. Überlieferungen sind den Dikpalas Elefanten (Diggajas) zugewiesen. Unter der Reliefwand (Bild 2) ist ein im Angkor-Gebiet seltenes Motiv zu sehen: in gleich doppelter Abbildung feiert Surya, der Sonnengott, seinen Auftritt. Surya (Bild 2.4 & 2.5) fährt in einem mit Rossen bespannten Wagen vor, diese Darstellung folgt indischen Traditionen. In den Veden steht geschrieben, Suryas Wagen werde von sieben Pferden gezogen. Auf dem Relief wird der Wagen nur von zwei Pferden gezogen, folglich könnte die Identität Suryas angezweifelt werden. Wurde vielleicht Aruna, der Wagenlenker Suryas dargestellt? Aruna symbolisiert die Morgenröte und wird oftmals mit Surya (dem Licht) gleichgestellt. Nicht unerwähnt bleiben darf die West-Ausrichtung des Angkor Wat, ein Tempel, der als Grabtempel gedacht war und mit seinen Bildkonzeptionen als solcher verstanden werden muss. Es ist kein Zufall, dass Vayu, die Personifikation des Lebenshauches, und die Lichtgestalt Surya im Angkor Wat präsent sind. Im Westen geht die Sonne unter. Mit Dunkelheit endet das Leben. Im Osten steigt die Sonne auf. Mit Licht beginnt das neue Leben, die Wiedergeburt. Im Zustand zwischen Tod und Wiedergeburt tauchen alle Gottheiten auf und weisen dem Geist den rechten Weg ans Licht. Dieses Verständnis eines endungslosen Lebens von Wiedergeburt zu Wiedergeburt lässt sich in etlichen Hochkulturen der Welt nachweisen. Der Bildhauer hat die auf Khmer-Reliefs ziemlich seltene Frontal-Perspektive gewählt: Pferde und Gottheit kommen den Betrachtern entgegen, scheinen aus dem Relief herauszutreten (Bild 2.5). Von den unzähligen Devatas abgesehen, werden die meisten mythologischen Geschehnisse im Angkor Wat in Seitenansicht abgebildet. Kaum eine Stunde Fahrzeit vom Angkor-Kerngebiet entfernt liegt der Beng Mealea Tempel. Der wahrscheinlich in der Mitte des 12. Jahrhunderts während der Regierungszeit von König Suryvarman II. errichtete Großtempel ist ziemlich zerstört und wird von Bäumen überwuchert. Hölzerne Treppen und gesicherte Gehwege führen über den Tempel hinweg. Eine intensive Besichtigung ist nur bedingt möglich. Einige sehenswerte Lintel und Tympana fallen aufmerksamen Besuchern auf. Die Zahl der erhaltenen Reliefs steht im umgekehrt proportionalen Verhältnis zur Größe des Tempels. Das Agni-Tympanum (Bild 3) kann (oder muss) als Rarität eingeschätzt werden. Agni, der Gott des Feuers, nutzt einen Widder als Vahana. Die Darstellung entspricht keineswegs den mythologischen Überlieferungen, doch keine andere Gottheit ist auf einen Widder als Reittier anzutreffen, wobei künstlerische Freiheiten oder aus Unkenntnis verursachte Behelfslösungen nicht auszuschließen sind. Im hier vorgestellten Relief scheint ein asiatisches Rhinoceros für den vermeintlichen Widder Modell gestanden zu haben. Wie Agni überlicherweise dargestellt wird, lässt sich bei WIKIPEDIA nachlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Agni Ein von der Statur her vergleichbares, allerdings reiterloses Tier findet sich auf einem Tympanum des kleinen Prasat Banteay Ampil. Das nashornähnliche Tier zeigt einen ausgeprägten Kopf mit scharfen Zähnen im Maul. Bei dieser Darstellung könnte es sich um eine Jagdszene handeln, doch eine so weltliche, fast schon profane Begebenheit auf einem Tympanum wäre wirklich als Ausnahme zu bewerten. Da auf dem Relief keine Gottheit zu erkennen ist, bleibt dem Betrachter die Dechiffrierung der Tierdarstellung. Die Deutungen der seltenen Götter-Reliefs wurden nach bestem Wissen erstellt. Fehleinschätzungen sind keineswegs auszuschließen. Zu welchen Teilergebnissen oder Erkenntnissen die willigen Betrachter der Reliefs gelangen, hängt nicht zuletzt von der eigenen Befindlichkeit und vom aktuellen Forschungsstand bzw. den verfügbaren Quellen ab. Laien sind ziemlich isoliert auf weiter Flur unterwegs, ein Umstand, der die Freuden an den Reliefs kaum zu trüben vermag. Spannend bleiben die Exkurse allemal. Fast jeder Tempel kann mit eigenständigen Bildlösungen aufwarten. Nur vergleichende Forschungen werden gültige Ergebnisse liefern.

Fotos und Text: Günter Schönlein Korrektur: Vanessa Jones

0 Comments

Balaha? Uchchaihshravas? Beide Begriffe sind in der Angkor-Literatur selten zu lesen. Am ehesten ist noch in der Beschreibung zum Neak Pean Tempel von Balaha zu lesen. Tatsächlich ist Balaha dort nur zu sehen, wenn das Wasser in dem Becken vom Prasat Neak Pean niedrig steht, dann nämlich taucht östlich im großen Hauptbecken ein steinernes Pferd auf. Diese übergroße Pferde-Statue hat in Angkor nirgends eine Entsprechung, wie auch der Prasat Neak Pean kein Pendant hat. Marilia Albanese klärt die Interessenten auf: "Östlich des Prasat erhebt sich das Pferd Balaha, eine Manifestation von Lokeshvara, aus dem Wasser. An seinen Flanken halten sich der Kaufmann Simhala und seine Gefährten fest. Sie wurden aus den von Menschenfressern bewohnten Gewässern von Sri Lanka errettet, nachdem ihr Schiff untergegangen ist. Die Szene soll symbolisieren, dass man den Ozean der Wiedergeburten mithilfe der Bodhisattvas überqueren und ins Nirvana gelangen kann." (Zitat S. 195/196, auf S. 197 sind Fotos vom Prasat und von Balaha zu sehen, der Fotograf nutzte die Gelegenheit, den Tempel im Trockenzustand zu dokumentieren.) Die vom Autor im Jahr 2019 erstellten Fotos zeigen die Tempelanlage bei Niedrigwasser. Kalkablagerungen belegen den ansonsten üblich hohen Wasserstand. In der überwiegenden Zeit des Jahres sieht man zumeist den Kopf und bestenfalls die Rückenpartie des Pferdes, wodurch nur eine ungenügende Vorstellung der Statue entsteht. Die beidseitigen Großaufnahmen von Balaha belegen den stark angegriffenen und teils mangelhaft ergänzten Zustand der Statue. Das Pferd muss mit Holzgerüsten abgestützt werden. Der Lateritsockel auf dem Beckengrund wird sich geneigt haben. Der Sandstein ist insgesamt brüchig geworden. Trotz in jüngster Zeit unternommener Rekonstruktionsarbeiten französischer Archäologen am Tempel und am Pferd, ist Balaha wohl kaum noch zu retten. Wasser und Wettereinflüsse setzen der Originalstatue arg zu. Im Eingangsbereich zum Depot der Angkor Conservation in Siem Reap steht eine gelungene Nachbildung der Balaha-Statue. Ein weiteres Balaha-Replikat ist in der Zufahrt zum Siem Reap Airport zu sehen. Der König Jayavarman VII. ließ Neak Pean erbauen. Der Tempel ist dem Bodhisattva des Mitgefühls Lokeshvara geweiht. Jayavarman VII. lebte und regierte im Sinne dieses Gottes. Lokeshvara ist in Angkor allgegenwärtig. Wenn ein Khmer-König in den Herzen der heutigen Kambodschaner in Erinnerung geblieben ist, dann ist es der siebente Jayavarman, womit die doppelte Präsenz Balahas in Siem Reap bestätigt ist. Die Bedeutung Balahas muss den kambodschanischen Buddhisten nicht erläutert werden. Zur Geschichte des Kaufmanns Simhala liefert das Internet keine Auskünfte, doch existiert eine Buchausgabe einer nepalesischen Bilderrolle, welche die illustrierten Abenteuer des Kaufmanns Simhala wiedergibt. In Marilia Albaneses Beschreibung der Elefanten-Terrasse wird auf Seite 232 ohne nähere Erklärung "ein majestätisches, fünfköpfiges Pferd" erwähnt. De facto sind an diesem Platz drei fünfköpfige Pferde nachweisbar (siehe folgende Fotos). Die alten indischen Schriften geben keine Kunde von einem Pferd mit fünf Köpfen. Mythologisch überliefert ist ein außergewöhnliches Pferd mit sieben Köpfen. Dieses Pferd entstand als Nebenprodukt beim Quirlen des Milchozeans. Das Begehren der Götter und Dämonen richtete sich auf Amrita (den Unsterblichkeitstrank). Ehe Amrita floss, wurden mehrere kostbare Schätze gewonnen, darunter Uchchaihshravas, ein weißes Pferd mit sieben Köpfen, dessen sich zunächst der Dämonenkönig bemächtigte, der es jedoch später an Indra abgeben musste. Farbige Illustrationen aus der Mogul-Epoche geben Uchchaihshravas in der Gestalt mit sieben Köpfen wieder. Bezüge zu dem Schöpfungsmythos vom Milchozean lassen sich in allen wichtigen klassischen Schriften Indiens nachweisen. Inhaltlich differieren die erzählten Versionen in der Mahabharata, in der Ramayana und in den Puranas. Mythen leben unsterblich weiter durch das Erzählen. Bevor eine Geschichte unveränderlich aufgeschrieben wurde, ist sie in ungezählten Varianten mündlich überliefert worden. Sämtliche Veränderungen und Ausschmückungen sind dem Erfindungsreichtum der Erzähler anzulasten. Kein Mensch, kein Bildhauer hat je das Pferd Uchchaihshravas gesehen, doch allen ist klar, das Pferd ist einmalig, es gilt schlechthin als das Pferd aller Pferde, sogar die Kunst des Fliegens wird dem außerordentlichen Pferd nachgesagt. Gut möglich also, dass irgendwo Erzählvarianten existieren, die Uchchaihshravas gar neunköpfig oder auch nur dreiköpfig beschreiben. Ob fünf oder sieben Köpfe, die Pferde-Reliefs der Elefanten-Terrasse können nur Uchchaihshravas meinen. Eine Parallele dazu sind die vielköpfigen Naga-Darstellungen. Der Schlangenkönig Mucalinda wurde mit drei, fünf, sieben, sogar mit neun Köpfen auf Angkor-Reliefs verewigt und immer handelt es sich um den gleichen Naga. Einige der erwähnten Naga-Varianten sind übrigens in unmittelbarer Nähe der Uchchaihshravas-Reliefs zu finden. Die vielfältigen göttlichen und halbgöttlichen Gestalten, die im Umfeld der Pferdereliefs in Erscheinung treten, können hier nicht erläutert werden. Nur so viel: die Rahmenwerke der Pferdereliefs gleichen sich nicht, doch treten Wesen auf, die aus anderen Reliefs vertraut sind. Etliche der Himmelswesen finden sich auch auf den Reliefwänden der Lepra-König-Terrasse wieder. Wer auch immer steinern verewigt wurde, alle Figuren sind unbedingt im großen Zusammenhang zu erfassen. Die mythologischen Überlieferungen verbinden die vielgestaltigen Reliefs in Angkor Thom. Nördlich der Lepra-König-Terrasse haben die Archäologen den möglichen Verlauf, also die Fortsetzung einer Reliefmauer rekonstruiert. Separat aufgestellt findet sich ein großformatiges (leider fragmentarisches) Uchchaihshravas-Relief. Dieses Pferd mit sieben Köpfen ist von sitzenden, stehenden und tanzenden himmlischen Wesen umgeben. Vom oberen Reliefbereich hat sich leider nichts erhalten. Wer mag, kann sich einen Gott (Indra) reitend auf Uchchaihshravas vorstellen. Indra auf dem dreiköpfigen Elefanten Airavata ist dem Publikum vertraut. Airavata ist in Angkor Thom allgegenwärtig, nicht zuletzt an der Elefanten-Terrasse. Im 10. Gesang der BHAGAVADGITA im Vers 27 verkündet Krishna (der Erhabene=Vishnu) dem Helden Arjuna: "Wisse, ich bin Uccâihçravas unter den Rossen, meerentstammt, Als Elephant Airavata (…)" – oder ähnlich bestimmt in der Übertragung von Klaus Mylius: "Kenne mich als Uccaihsravas unter den Rossen, aus Ambrosia stammend, als Airavata unter den mächtigen Elefanten (…)" Aufgrund dieses Selbstbekenntnisses lassen sich die mehrköpfigen Pferde als Inkarnationen Vishnus deuten. Solche mythologischen Zusammenhänge erschließen sich den Besuchern nicht unmittelbar, doch mit Grundkenntnissen der Überlieferung versehen, fallen die Betrachtungen und Auswertungen der sagenhaften Geschehnisse auf den Reliefs weniger schwer.

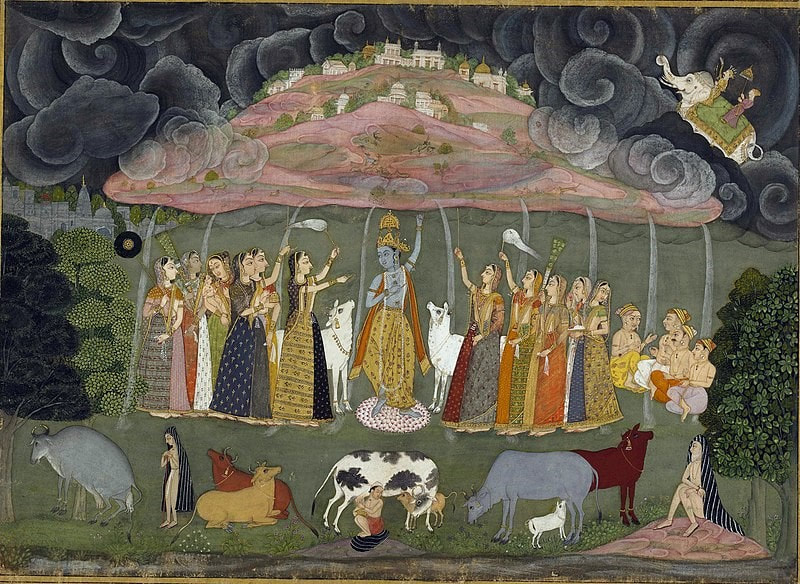

Hinweise: Die Schreibweisen variieren: Uchchaihshravas, Ucchaissravas, Uchaishrava, Uccâihçravas. Die Abenteuer des Kaufmanns Simhala: Eine nepalesische Bilderrolle aus der Sammlung des Museums für Indische Kunst Berlin (Veröffentlichungen des Museums für Indische Kunst Berlin) Gebundene Ausgabe – 1. Januar 1985 von Siegfried Lienhard ISBN: 3886090043 Claude Jacques registriert in seinem Buch ANCIENT ANGKOR eine weitere Abbildung des Pferdes Ucchaissravas. Zitat aus der Beschreibung zum Milchozean-Relief im Angkor Wat: ". . . a flying Indra helps to steady the top of the mountain, while close to Vishnu’s discus are tiny images of the elephant Airavata and the horse Ucchaissravas, both created by the churning, like the apsaras. Notice that the area surrounding Vishnu is incompletely carved." (Zitat S. 63/64) Viel Fantasie ist nötig, um die von Claude Jacques erwähnten Details zu erkennen. Im Artikel Inmitten von Göttern 2 in diesem Blog können sich Interessenten Bilder zum Milchozean-Mythos anschauen und eine Erzählvariante des Mythos nachlesen: https://www.angkor-temples-in-cambodia.com/schoumlnlein-blog/inmitten-von-gottern-teil-2# Eine von vielen Internetseiten gibt weiterführende Information zum Quirlen des Milchozeans: https://de.wikipedia.org/wiki/Milchozean Verwendete Bücher: BHAGAVADGITA DES ERHABENEN SANG Eugen Diederichs Verlag Düsseldorf/Köln (1922) 1959 Übertragung: Leopold von Schroeder Die Bhagavadgita Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig 1980 Übersetzung: Klaus Mylius Marilia Albanese ANGKOR NATIONAL GEOGRAPHIC Hamburg 2014 ISBN 978-3-95559-032-1 Michael Freeman & Claude Jacques ANCIENT ANGKOR Books Guides 1999 ISBN 974 8225 27 5 Fotos und Text: Günter Schönlein Korrektur: Vanessa Jones Angkor-Besucher müssen schon sehr gut informiert unterwegs sein, um die wenigen Reliefs zu finden, auf denen die Legende von Krishna, der den Berg Govardhana hebt, dargestellt ist. Ausgerechnet diese Geschichte, so bekannt und vertraut sie den Menschen ist, lässt sich auf Khmer-Reliefs nicht in allen Fällen auf Anhieb eindeutig identifizieren. Es hat Vorteile, wenn betreffs der Bildgestaltung grundsätzliche Vorkenntnisse vorhanden sind. Der Artikel versucht mit Erklärungen und Bildern in die Thematik einzuführen. Zur Erinnerung: Krishna gilt als achte Inkarnation Vishnus. Krishna klärt seinen Freund Arjuna, der als Wagenlenker in die Schlacht ziehen will, über Recht und Unrecht der Kriegsführung auf. Das alles steht in der BHAGAVADGITA geschrieben. Doch ehe Krishna zu klaren Erkenntnissen gelangte, lebte der junge Gott verbannt und unerkannt umgeben von Tieren im Wald. Der junge Krishna hebt den Berg Govardhana in die Höhe, weil er die Bauern, die Kuhhirten und die Tiere vor einem vernichtenden Regensturm schützen wollte, den Indra als Strafe ausgelöst hatte. Die Geschichte und die weiteren Zusammenhänge können in der Bhagavata Purana nachgelesen werden. Der kunstgeschichtliche Terminus KRISHNA GOVARDHANA meint immer den Gott in der typischen wiedererkennbaren Körperhaltung mit erhobenem Arm. Im National Museum Phnom Penh ist die älteste in Kambodscha bekannte Krishna Govardhana Statue ausgestellt. Die im Phnom Da Tempel (Provinz Takeo) gefundene, sehr seltene Krishna Statue aus dem 6. Jahrhundert zeigt den Gott mit erhobenem linkem Arm. Ein vergleichbares, besser erhaltenes Gegenstück zu dieser Statue wird im Cleveland Art Museum gezeigt. Diese Statue ist eine von acht monumentalen Figuren, die in den Flussauen des Mekong in der Nähe der Stadt Angkor Borei geborgen wurden. Link zum Krishna Govardhana im National Museum Phnom Penh https://www.akg-images.com/archive/-2UMDHUJ23XY5.html Link zum Krishna Govardhana im Cleveland Museum https://medium.com/cma-thinker/turning-back-time-conserving-cmas-krishna-sculpture-4cf9196f81c Ungezählte Miniaturmalereien der neueren Zeit schildern die Govardhana-Episode. Die unmissverständliche düstere, gleichzeitig grellbunte Malerei aus der Graphischen Sammlung des British Museum London wird als anschauliches Beispiel für den Sieg des jungen Krishna über den alternden Gott Indra vorgestellt. Dunkle Farben beherrschen die Himmelsszenerie, helle Farben stehen für das Leben, das durch Krishna gesicherte Überleben. Bezeichnenderweise huldigen auf diesem Bild nur Frauen dem Sieger. Wenige Männer sitzen abseits. Die Hirten sind bei ihren Herden verblieben. Sehr klein, fast schon unauffällig waltet im oberen rechten Bildbereich der Gott Indra auf seinem Elefanten. Der Verursacher des Dramas nimmt sich gegenüber den von Krishna geretteten Menschen ziemlich bescheiden aus. Allen folgenden vorgestellten Khmer-Reliefs sind thematische Gemeinsamkeiten der Bildmotivik zu bescheinigen. Zu sehen ist immer der aufrecht stehende Krishna, dazu Menschen und Tiere an seiner Seite. Am eher selten besuchten Nord-Tor des Angkor Wat ist die vermutlich älteste Govardhana-Version in Angkor zu sehen. Dieses Tympanum scheint als Muster für das etwa einhundert Jahre später kreierte Preah Khan-Tympanum gedient zu haben, zumindest gibt der Bildaufbau Anlass zu dieser Vermutung. Das Relief ist in zwei Register aufgegliedert. Im unteren breiteren Register bewegen sich Menschen und Tier. Im oberen schmalen, aber etwa doppelt so hohen Register stemmt Krishna den Berg in die Höhe. Die natürliche (vorgegebene) Grundform des Tympanums bietet im oberen Bereich den idealen Raum für das Gottesbild, die geschwungene runde Form der Tympanum-Einfassung evoziert beim Betrachter die Berg-Assoziation. Ein weiteres Tympanum vom Preah Khan Tempel, diesmal in drei Register geteilt, nimmt nochmals das Govardhana-Motiv auf. Die Bildgestaltung vom oberen Register gleicht dem oberen Register des Angkor Wat-Tympanums. Krishna wird von zwei stehenden Personen begleitet (assistiert?). Zum Vergleich: auf dem Bayon-Relief fehlen die stehenden Personen, hier huldigen zwei kniende Menschen dem Gott. Noch ein wesentlicher Unterschied muss registriert werden: auf dem Angkor Wat-Relief agiert Krishna als Linkshänder, auf dem größeren Preah Khan-Relief wird Krishna als Rechtshänder ins Bild gestellt. Weshalb sich die Reliefs unterscheiden, weshalb der Künstler sich für eine Umkehrung entschied, den Gott anstatt mit links, mit rechts den Berg hochstemmen ließ, kann aus der Sicht des Autors nicht begründet werden. Bezeichnenderweise wurde das offenbar beliebte Govardhana-Thema zusätzlich noch auf einem Lintel im Preah Khan Tempel in Stein verewigt. Auf diesem Türsturz stemmt Krishna den Berg wiederum mit dem linken Arm in die Höhe. Während das Tympanum Raum für drei Register bot, musste der Lintel-Bildhauer die Bildaussage konkretisieren. Trotz Platzverknappung gelang es dem Bildhauer die wesentlichen Govardhana-Protagonisten in der verengten Bildmitte des Lintel zu platzieren. Während sich auf dem Tympanum Menschen und Tiere in den zwei unteren breiten Registern tummeln, müssen sich auf dem Halb-Tympanum und auf dem Lintel der Gott Krishna, die Menschen und die Tiere eine sehr begrenzte Ebene teilen. Um den Lintel zusätzlich zu würdigen, sei noch erwähnt, dass der gefräßige Kala (Bildmitte unten) hier zwei Löwen geklammert hält. Ob hier ein versteckter Bezug zu Narasimha (sprich: Vishnus Erscheinung als Mann-Löwe) ins Bildgeschehen gerückt werden sollte, sei dahin gestellt, de facto findet sich der Dämon Kala auf ungezählten Lintel-Reliefs. Die Götter scheinen auf Kala nicht verzichten zu wollen bzw. scheint Kala ohne die Götter nicht lebensfähig zu sein . . . die endungslos verschränkten mythologischen Verflechtungen können hier nicht aufgedröselt werden. Im Preah Khan Tempel ist ein weiteres Tympanum mit dem Krishna Govardhana-Motiv vorhanden. Der Vergleich mit den anderen Tympana lohnt durchaus, denn hier wurde dem Gott Krishna wahre Größe zuteil. Er steht inmitten der Menschen und Tierherden, also auf dem Erdboden, doch seine Gestalt erhebt sich bis in den Himmel, hier der Tympanum-Rahmen. Diese Bildversion ist die wohl überzeugendste Darstellungsvariante des Govardhana-Mythos. Einer der schönsten Govardhana-Lintel wird im Provincial Museum Kampong Thom gezeigt. Volkstümlicher, unmissverständlicher konnte die Krishna-Legende kaum noch in Szene gesetzt werden. Hier wird Krishna als wirklich junger Mann dargestellt, keine Krone schmückt den Gott, nur ein Haarknoten unterscheidet ihn von den Hirten, die bei ihren Tieren verweilen. Krishna ist Herr der Welt und des Himmels. Die Tiersymbole in den Blütenrosetten bezeichnen möglicherweise die vier Himmelsausdehnungen oder aber vier negative Eigenschaften, denen Krishna begegnet. Locker und leicht mit links drängt der junge Krishna das Weltgefüge auseinander. Der Berg selbst befindet sich außerhalb des Bildrahmens, existiert nur als imaginäre Vorstellung der Betrachter. Der Bildhauer setzt die Kenntnis der Geschichte voraus. Die liebevoll gestalteten Kleindetails im Erdgeschehen müssen nicht näher beschrieben werden, die Ausschnittvergrößerungen sprechen für sich. Noch einige Worte zur Herkunft des Govardhana Lintel. Laut Museumsbeschriftung stammt der Lintel vom Prasat Srikrob Leak, Robang Romeas, Kampong Thom. Diese Ortsbezeichnungen erfordern nähere Erläuterungen. Kampong Thom meint die Region, die Provinz. Robang Romeas bezeichnet die Tempelgruppe und mit Prasat Srikrob Leak wird der konkrete Tempel benannt. Nur Menschen, die in Sambor Prei Kuk unterwegs waren, dort alle zugänglichen Tempelgruppen aufgesucht haben, werden sich an eine der drei nördlichen Tempelgruppen erinnern, nämlich an die Kraol Romeas Tempelgruppe. Der von Google veröffentliche Tempelgruppenname Kraol Romeas ist mit Robang Romeas identisch, allerdings Prasat Srikrob Leak ist für Google kein Begriff. Wer die Tempelgruppe näher in Augenschein nimmt, wird etliche nichtbezeichnete Ziegel-Prasat vorfinden. An nur einem Prasat ist ein Lintel in situ verblieben, der allerdings stammt aus früherer Zeit. Dieser Lintel entspricht nicht dem Baphuon-Stil. Da kein weiterer Lintel am Ort vorzufinden ist, können Laien den Prasat Srikrob Leak nicht bestimmen, denn Hinweisschilder oder Übersichtszeichnungen fehlen in den nördlichen selten besuchten Tempelgruppen von Sambor Prei Kuk. Der kleine Mangalartha Tempel in Angkor Thom wurde während der Regierungszeit Jayavarman VIII. errichtet. In Fragmenten erhaltene Giebelfelder bestätigen die Widmung an den Gott Vishnu, denn auf den Tympana sind der auf Ananta ruhende Vishnu und Vishnu in seiner Inkarnation als Vamana zu erkennen. Leider wird in der einschlägigen Literatur selten ein Lintel erwähnt, der Vishnu als Krishna Govardhana abbildet. Der stark verwitterte Türsturz wird kaum beachtet. Wer mit dem Govardhana-Bildmotiv vertraut ist, erkennt Krishna, obwohl der gestreckte rechte Arm, der den Berg in die Höhe stemmt, nur noch zu ahnen ist. Die Registrierung dieses Motivs in Mangalartha ist im Kontext der anderen Vishnu-Motive nur allzu logisch und wird für die Wissenschaft von Bedeutung sein, jedoch für das Publikum, welches diesen Tempel selten aufsucht, ist der Türsturz ohne Belang, allerdings muss der fast unkenntliche Türsturz in dieser Govardhana-Betrachtung vorgestellt werden. Bekannter als der Prasat Mangalartha ist der Chao Sey Tevoda Tempel. Der überreich verzierte Tempel bietet auf einem Tympanum im vertrauten Angkor-Stil die Govardhana-Legende. Der etwa 60km nordwestlich von Siem Reap ziemlich im Abseits stehende aus rötlichem Sandstein geschichtete Char Leu Tempel kann mit einem fragmentarischen, aber stilistisch eigenständigen Govardhana-Tympanum aufwarten. Außer dem Tympanum-Fragment wurden alle schmückenden Bauteile entwendet. Kein Türsturz, keine Türsäulen, keine Pilaster sind am Ort verblieben. Ein schlichtes ziemlich kleines Govardhana-Relief schmückt den unteren Bereich des rechten Pilasters am Ost-Eingang zum Kouk Nokor Tempel. Dieser ungewöhnliche Laterit-Tempel ist nur am östlichen Tempelzugang mit Sandsteinschmuck ausgestattet. – Unscheinbar sind die Pilaster-Fragmente vom Preah Pithu Tempel in Angkor Thom, einzig die erhobenen Arme verweisen auf Krishna Govardhana. Nähere Informationen und weitere Bilder zum Kouk Nokor Tempel und zum Prasat Preah Pithu finden die Leser in diesem Blog in den Artikeln: https://www.angkor-temples-in-cambodia.com/schoumlnlein-blog/prasat-kouk-nokor https://www.angkor-temples-in-cambodia.com/schoumlnlein-blog/prasat-preah-pithu Ein weiteres durchaus sehenswertes Govardhana-Tympanum kann am selten besuchten Prasat Krol Ko in Augenschein genommen werden. – Am Prasat Preah Enkosei in Siem Reap, erbaut im 10. Jahrhundert, ist die älteste Govardhana-Darstellung im Angkor-Gebiet nachweisbar. Über der gut erhaltenen Milchozean-Legende ist das Krishna-Govardhana-Ziegelrelief kaum noch wahrnehmbar. Die Legende von Krishna Govardhana ist nicht aus der Luft gegriffen. Es gibt diesen Berg. Tatsächlich erhebt sich etwa 25km westlich der Stadt Mathura (Nord-Indien) der Govardhan Hill. Der langgezogene Hügel und die Umgebung gelten den Indern als heiliger Bezirk. Zu gewissen Zeiten im Jahr strömen die Menschen zu diesem Wallfahrtsort. Auf dem kaum 30m hohen Bergrücken hat sich ein historischer Tempel erhalten, seine ältesten Gebäude stammen aus dem 16. Jahrhundert. Das heute wohl sehenswertere Bauwerk befindet sich am See Kusum Sarovar. Der tempelartige Bau mit Kenotaphen der Maharaja-Familie von Bharatpur wurde 1764 fertiggestellt. Nach der Restaurierung im Jahr 2017 ist das ansehnliche Ensemble zum touristischen Highlight am See avanciert.

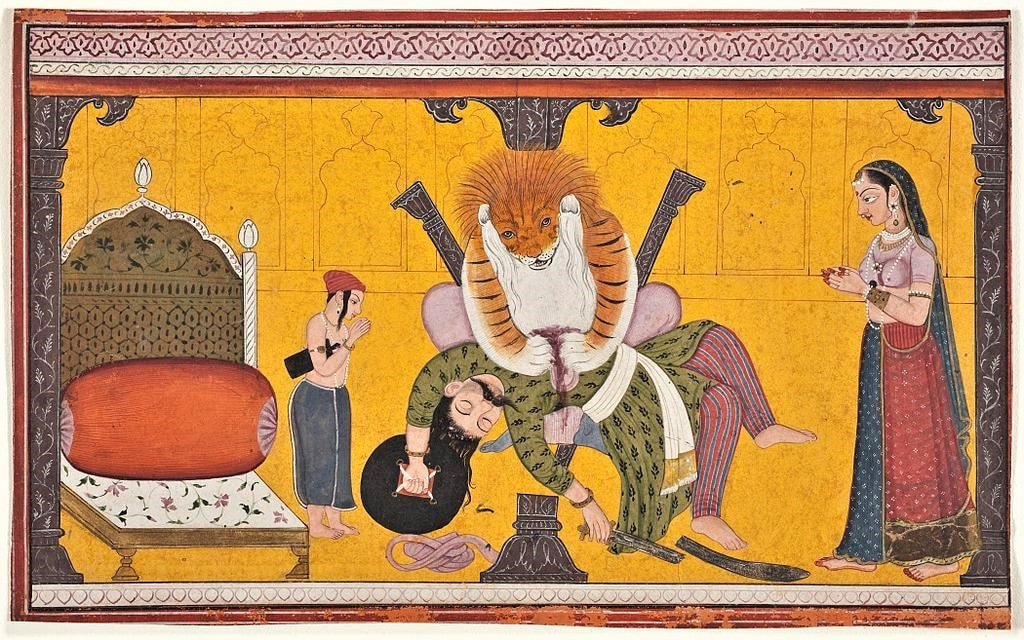

Link zum Govardhan Hill https://en.wikipedia.org/wiki/Govardhan_Hill Inhaber der Rechte am gemeinfreien Bild Krishna Govardhana ist das British Museum London Foto vom Prasat Krol Ko: Vanessa Jones Foto vom Prasat Preah Enkosei: Birgit Schönlein Fotos: Günter Schönlein Text: Günter Schönlein Korrektur: Vanessa Jones Die sehenswerten, meist in Einzelblättern weltweit verbreiteten Miniaturmalereien aus der Mogul-Ära, einer späten Blüte indischer Hochkultur, liefern den Wissenschaftlern im Verein mit den früher entstandenen indischen Schriftzeugnissen wertvolle Anhaltspunkte, die wiederum hilfreich und weiterführend bei der Entschlüsselung älterer Relief-Kunstwerke sein können. Laien dagegen und Kunstliebhaber erfreuen sich an den exotischen Motiven in reizvollen Farben. Vorwiegend Göttergeschichten, legendäre Begebenheiten, die den einen oder den anderen Gott auszeichnen, ihn unsterblich erscheinen lassen, prägten sich ins kollektive Bewusstsein der Menschen in Indien ein. Es ist also mehr als nur logisch, dass Künstler Teile der Götterlegenden, folgerichtig auch die Götter selbst, ihren Vorstellungen gemäß zu Bildern verwandelten. In jedem Text wohnen Bilder. Beim Lesen entstehen Bilder. Berühmt sind die illustrierten Kamasutra-Bücher, nach populärem Verständnis bebilderte Liebeskunst. Bis heute erfreuen sich farbige Götterbilder höchster Beliebtheit. Maler meinen zu wissen, wie Shakti, wie Brahma ausgesehen haben muss. Jede Epoche schafft sich ihre Götterbilder. Kreativer Schaffensrausch gebiert sich aus lustvollen Vorstellungen, die Resultate gelten als Visionen der Künstler. Dafür gibt es in der westlichen Welt Parallelen, erinnert sei nur an die Bibelillustrationen eines Gustave Doré aus dem 19. Jahrhundert oder an die älteren Stiche Rembrandts zur Bibel. Die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen und die legendären Großtaten der Götter ergeben den Kanon der Überlieferungen. In den Puranas nehmen Vishnus Handlungen breiten Raum ein. Allein ein Buch, das Vishnu-Purana, widmet sich ausschließlich dem größten aller Götter, in diesem Buch wird ein Loblied auf Vishnu angestimmt. Die Schöpfungsmythen, an denen er maßgeblich beteiligt war, sind hier schillernd farbig versammelt. Anschaulich werden weitere Geschichten erzählt, bilderreich ist die Sprache, im positiven Sinne blumig. Es bedurfte keiner komplizierten Umsetzung, die Bilder lagerten schon in den Schriften. Es finden sich konkrete Entsprechungen. So wird berichtet, dass Hiranyakashipu seinen Sohn Prahlada herausfordert: wenn dein Gott Vishnu überall sein soll, dann müsse er doch auch in dieser Säule meines Palastes sein. Der gläubige, auf Vishnu vertrauende Prahlada bestätigt die provokante Äußerung Hiranyakashipus, worauf ein beängstigendes Knurren hörbar wird, sich die Säule spaltet und ein stattlicher Löwe hervortritt, der Hiranyakashipu tötet, indem er ihm die Brust aufreißt. Genau diesen Ablauf gibt die Miniatur aus dem 18. Jahrhundert detailgetreu wieder. Zu sehen ist die gespaltene Säule, der Mann-Löwe Narasimha (also Vishnu) und der rettungslos verlorene Hiranyakashipu, dem das Blut aus der Brust rinnt. Prahlada steht dankbar betend ob seiner Rettung im Hintergrund des Raumes und blickt auf den gnadenlosen Vater. Rechts im Bild steht, vom Geschehen völlig gebannt, Prahladas Mutter Kayadhu, die Frau des Hiranyakashipu. Volkstümlich verständlicher konnte die Szene kaum noch geschildert bzw. gemalt werden. Im Gegensatz zum Detailreichtum auf dem herrlichen Blatt aus dem Los Angeles County Museum Of Art rückte der Bildhauer des Lintel vom Östlichen Mebon Tempel (Angkor) den Tötungsakt als konkretisierte nüchtern realistische Bildaussage ins Zentrum des ansonsten im typischen Angkor-Stil gestalteten Türsturzes. Nur der Gott und der Dämon stehen im Fokus. Nichts lenkt den Blick ab. Ein Zeitraum von rund 800 Jahren schiebt sich zwischen den 952 geweihten Mebon Tempel und die im späten 18. Jahrhundert in Nord-Indien geschaffene Miniaturmalerei. Man möchte meinen der Maler profitierte von der steinernen Vorlage. So reizvoll es wäre, hier Verbindungslinien zu konstruieren, ist es doch eher unwahrscheinlich anzunehmen, dass der Maler in Angkor gewesen sei und hier Inspirationen empfing. Näher liegt die Vermutung, dass sich die Orientierung auf lokale, sprich: indische Bildwerke beschränken musste. Oft ist die Herkunft wiederkehrender, inhaltlich verwandter Bildmotive schwer zu bestimmen. Michael Freeman und Claude Jacques erkennen auf dem Giebelrelief vom Banteay Srei Tempel den Gott Vishnu (alias Narasimha), der Hiranyakashipu die Brust aufreißt: "a pediment showing Vishnu in the form of the lion Narasimha ripping the chest of the king of the asuras Hiranyakasipu. (Zitat aus Ancient Angkor: S.208) Der gesamte Bildschmuck am 967 geweihten Banteay Srei Tempel muss exquisit genannt werden. Nichts ist beliebig gestaltet, alle Bildwerke sind von einmaliger Schönheit gekennzeichnet. Jedes Relief gibt eine mythologische Begebenheit zur Anschauung. Die Narasimha-Hiranyakashipu-Darstellung ist absolut eigenständig. Der Autor hat bisher kein vergleichbares Relief in Angkor entdeckt. Schmückt sich auch der böse Hiranyakashipu mit sanften, fast weiblichen Gesichtszügen und ist sein Körperbau eher schwach, als robust männlich geformt, um so grimmig entschlossener ist die Physiognomie Vishnus geschnitten. Der unbesiegbare Mann-Löwe (Narasimha) rückt dem schwachen Dämon (Hiranyakashipu) zuleibe. Das Relief beschränkt sich auf die Wiedergabe der Gesichter der am Geschehen unmittelbar Beteiligten: Sieger und Verlierer nah beieinander, Auge in Auge, die letzten Lebensmomente des Hiranyakashipu sind angebrochen. Nebenher ist noch an die Lebensgeschichte bzw. das Lebensende des Hiranyaksha zu erinnern, der Bruder Hiranyakashipus starb ebenfalls durch die Hand Vishnus. Zu diesem Kampf trat Vishnu in der Gestalt eines Ebers auf (Varaha). Das schmähliche Ende der Brüder und der jeweils entschiedene Auftritt Vishnus forderten die Bildhauer und Maler heraus. In Indien entstanden zahlreiche Reliefs in Höhlen und Tempeln und auch die Miniaturmaler fühlten sich von den Themen angezogen. Abschließend werden zwei ausgesprochen schöne Vishnu-Statuen aus den Regionen der heutigen indischen Bundesstaaten Kaschmir und Orissa vorgestellt. Der Vishnu Caturmuti wurde im 12. Jahrhundert gefertigt und zeigt den Gott in dreifacher Gestalt. Zu sehen sind neben dem menschlichen Antlitz der Löwen- und der Eberkopf des wandlungsfähigen Gottes. Hingegen zeigt der aus Schwarzstein im 13. Jahrhundert kreierte Narasimha Vishnu in seiner unverfälschten Gestalt als Mann-Löwe, hier sogar mit vier Armen. Auf die Beschreibung bzw. Definition der "Nebenfiguren" beider Statuen muss hier verzichtet werden, die Sachkenntnis des Autors kann diesem Anspruch nicht gerecht werden. Verwendete Literatur: Michael Freeman-Claude Jacques ANCIENT ANGKOR

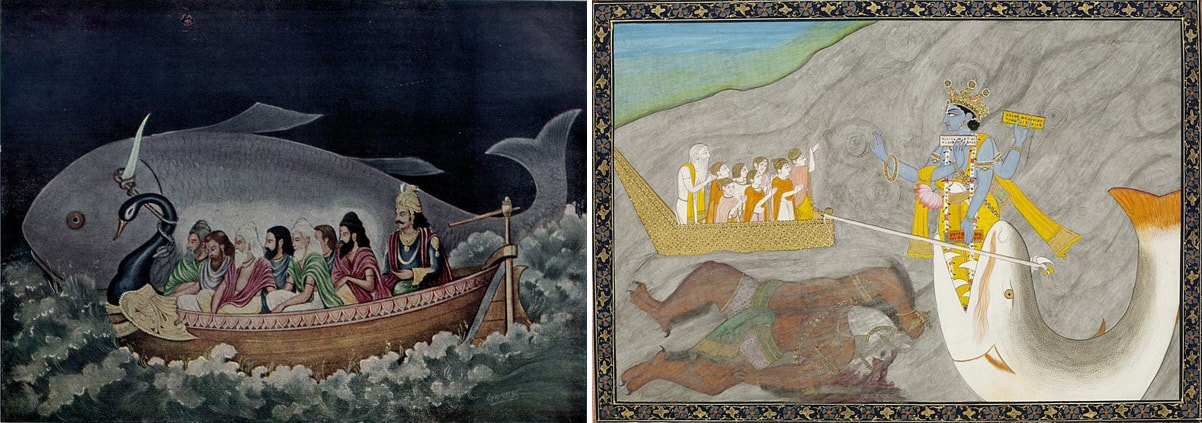

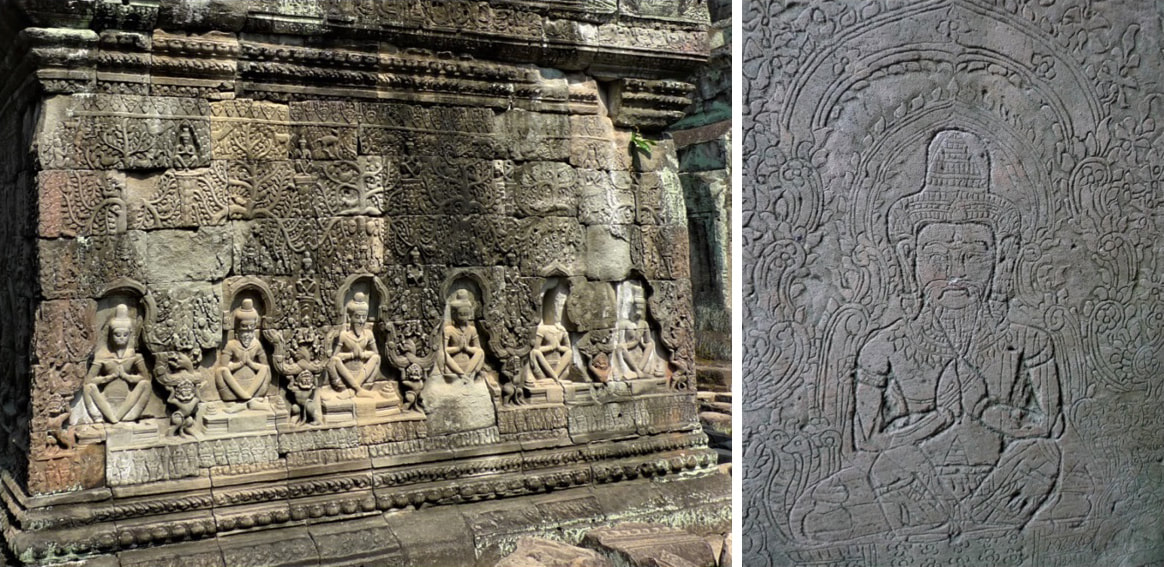

River Books Bangkok 1999 ISBN 974 8225 27 S Die Abbildung der Miniaturmalerei aus dem Los Angeles County Museum Of Art ist als Gemeinfrei gekennzeichnet. Fotos: Günter Schönlein Text: Günter Schönlein Korrektur: Vanessa Jones Wer Informationen zu den RISHIS sammelt, der wird innerhalb kurzer Zeit feststellen, dass er ein ungeheuer breites Arbeitsfeld betreten hat. Nur Tiefengrabungen auf dem vielschichtigen Feld der indischen Mythologie führen zu passablen, keineswegs umfassenden Erkenntnissen. Mit PRAJAPATI, dem Schöpfer aller Dinge, beginnen die Mythen. Prajapati, der androgyne Schöpfergott gilt als Urvater des Universums. Kein Hindu wird auch nur im Geringsten an dieser Tatsache zweifeln. Manu darf nicht ignoriert werden. Von den Zehn Weisen soll die Menschheit abstammen. Auch sie werden, gleich den Rishis, als Prajapatis bezeichnet. Der Begriff Prajapati meint nicht nur den Schöpfer selbst, sondern auch seine Schöpfungen. Prajapati bezeichnet also mehrere Vorstellungen bestimmter Gestalten bzw. verschiedene Menschengruppen, die in den mythologischen Überlieferungen indischer Herkunft Erwähnung finden. Nur wenige Zeilen beinhaltet der WIKIPEDIA-Artikel zu SAPTARISHI: Saptarishi (Sanskrit सप्तऋषि saptaṛṣi, auch सप्तर्षि saptarṣi) ist in der indischen Mythologie eine Gruppe von sieben Rishis („Weise“, „Seher“), die laut Atharvaveda durch ihr Opfer die Welt gestalteten. Die sieben Rishis werden in den Brahmanas als typische Repräsentanten der mythischen Periode erwähnt; im Shatapatha Brahmana 14,5,2,6, sind ihre Namen Gautama, Bharadvaja, Vishvamitra, Jamadagni, Vasishtha, Kashyapa und Atri. Im Mahabharata werden Marici, Atri, Angiras, Pulaha, Kratu, Pulastya und Vasishtha genannt. Zugleich bezeichnet Saptarishi in der indischen Astronomie eine aus sieben Sternen bestehende Konstellation, die unserem Großen Wagen entspricht. (Zitat Ende, zitiert am 23.4.2021) Das Lexikon der östlichen Weisheitslehren liefert zu den Rishis folgenden Eintrag: Rishi H (Rsi), Skrt.: allg. Bezeichnung für Seher, Heilige und inspirierte Dichter, besonders aber für die Seher, denen die Hymnen der → Veden offenbart wurden und die als die sieben großen Rishis bekannt sind. Im → Shatapatha-Brahmana heißen diese sieben großen Rishis: Gotama, Bhardavaja, Vishvamitra, Janmadagni, Vasishta, Kashyapa und Atri. Im → Mahabharata heißen sie: Marichi, Atri, Angiras, Pulaha, Kratu, Pulastya und Vasishtha. Das Vishnu-Purana fügt Bhrigu und Daksha hinzu und nennt sie die neun Brahmarishis. Neben diesen großen Rishis gibt es noch viele andere. (Zitat Ende). Klaus Mylius führt in seiner Sammlung Älteste indische Dichtung und Prosa folgende Rishis auf: Grtsamada, Visvamitra, Vamadeva, Atri, Bharadvaja, Vasistha auf, ihnen werden die ältesten Mandalas, die in den Familienbüchern II bis VII der Rksamhita enthalten sind, zugeschrieben (S. 241). In ihrem kenntnisreichen Buch Die indische Götterwelt und ihre Symbolik betrachten Anneliese und Peter Keilhauer die Rishis als "Seher aus grauer Vorzeit", sie hätten die "Göttlichen Offenbarungen" empfangen und aufgeschrieben, demzufolge gelten sie als die frühesten indischen Autoren. Sie lebten und wirkten als "Waldeinsiedler, Magier, Medizinmänner, Astrologen, Priester und erscheinen manchmal als "Inkarnationen der Götter". Wie soeben zu lesen war, werden in den Fachbüchern die sieben (und mehr) Rishis mit verschiedenen Namen in unterschiedlicher Anordnungen und Schreibweisen aufgeführt. Über die Fähigkeiten und Professionen dieser Männer herrschen Unstimmigkeiten. Die Verwirrung ist komplett. Laien scheitern und geben entnervt auf. Eine hübsche indische Miniaturmalerei (Bild 1) macht Glauben, alle Rishis hätten Bärte getragen. Sämtliche der in Wassernot geratenen Männer im Boot sind bärtig. Nebenbei erwähnt: acht Männer (nicht sieben!) sitzen im Boot. Der überzählige Mann könnte das Steuerruder führen . . . tatsächlich sitzt meist der Manu Satyavrata mit im Boot. In dieser bedrohlichen Situation erübrigt sich ein Bootsführer, denn Matsya (Vishnu) hat die Rettung der Rishis übernommen, hat das in Not geratene Boot im Schlepptau. Der Gott Vishnu in seiner Inkarnation als Fisch bestimmt das Schicksal dieser Männer. Maler und Herkunft der Miniatur Vishnu Matsya konnten nicht eindeutig ermittelt werden. Wer auch immer der Schöpfer des Bildes sein mag, an eindeutiger Aussagekraft ist es kaum zu überbieten. Ein riesiger Fisch rettet mehrere Männer im Boot. Eine unglaubliche angekündigte Überschwemmung lässt die Landmassen versinken. Überleben ist nur in einem Boot möglich. In der Matsya-Purana findet das Ereignis seinen literarischen Niederschlag. Beachtenswert ist der auffällige Bug des Bootes. Hat sich ein schwarzer Schwan mit weißen Flügeln auf dem Bug niedergelassen oder ist der Schwan (nach westlichem Verständnis) als Gallionsfigur zu deuten? Um seinen Hals ist das Schleppseil gewunden, welches das Boot mit dem Horn Matsyas verbindet. Der Schwan könnte als eine Allegorie auf Gayatri, den weiblichen Aspekt des Schöpfergottes Brahmas verstanden werden, sowohl Gayatri und Brahma waren auf Schwänen unterwegs. Das um 1870 entstandene indische Gemälde Matsya rettet Manu und die sieben Weisen (ein Exponat aus dem Victoria & Albert Museum London) zeigt die gleiche, allerdings in der Aussage erweiterte Situation: an Bord stehen ein Manu und die sieben Weisen. Im Wasser treibt der von Matsya getötete Dämon Hayagriva, der die Veden geraubt hatte. Matsya zieht das Boot. Hier ist der Gott aber nicht nur als Fisch dargestellt, sondern als Mischwesen. Zu sehen ist die Symbiose aus vermenschlichten vierarmigen Gott und Fisch. Mit dreien seiner vier Arme hält der überlegene Sieger die aus den Fluten geretteten Veden hoch. Die Symbolik ist auf die Spitze getrieben oder unmissverständlich volkstümlich vereinfacht. Die sieben Weisen fallen durch Bartlosigkeit auf. Der Maler entschloss sich zur schlichten bartlosen Vereinheitlichung der Rishis, wodurch der ehrwürdige Manu mit Bart kenntlich hervorgehoben wird. Viele der Götterbilder auf Khmer-Reliefs sind eindeutig zu definieren. Indra, Shiva, Vishnu oder Brahma können kaum verkannt werden, sie sind nicht zu verwechseln. Auch die wichtigsten Avatare (Inkarnationen) der genannten Götter sind den Kunstfreunden mehr oder weniger vertraut. Weitaus schwieriger sind die "Randfiguren" mancher Reliefs zu identifizieren. Es wäre billig, die meisten oder gar alle der mit Bärten dargestellten Männer als betende, in sich versunkene Büßer, Asketen, Adepten oder aber zusammenfassend als Rishis zu deklarieren. Der Manu Vaivasvatu, ein Bruder des Totengottes Yama, gilt als erster Herrscher der Menschen. Er sorgte sich um den Fisch Matsya, zog ihn auf. Später empfahl der ausgewachsene riesige Matsya dem Manu ein Schiff zu bauen, denn es käme eine Flut, die alles Leben vernichten würde. Matsya (Vishnu) rettete das Schiff, zog es mit Manu und den sieben Weisen zum Himavat (Himalaya). Andere Quellen definieren das Ziel konkret: Matsya hätte das Boot zum heiligen Berg Kailash geschleppt, auf dem die Götter ihre Heimstatt haben. Die wenigen Sätze geben die Kurzfassung der Geschichte wieder, wie sie in der Mahabharata ausführlich geschrieben steht. Auf vielen Khmer-Reliefs wurde der Vorsteher des Totenreiches Yama verewigt, aber weder Vaivasvatu noch Matsya sind auf Türstürzen oder Giebelreliefs nachweisbar, (zumindest sind dem Autor keine derartigen Reliefs bekannt). Von Yama und seinem Reittier existierten in Bildhauerkreisen offenbar tradierte Vorstellungen bzw. waren indische Vorlagen geläufig. Auf Grund dieser Sachlage erheben sich in aller Ernsthaftigkeit Fragen. Sollten die Khmer-Bildhauer den Matsya-Mythos, der inhaltlich die bildnerische Wiedergabe fast schon involviert, nicht gekannt oder aus welchen Gründen auch immer ignoriert haben? Im Gegensatz zu den Khmer-Bildhauern verfügten die indischen Bildhauer betreffs Matsya über eigenständige künstlerische Vorstellungen. Die Stadt Badami in Süd-Indien (Bundesstaat Karnataka) wurde Mitte des 6. Jahrhunderts von dem ersten Chalukya-Herrscher gegründet und diente mehrere Jahrhunderte hindurch als Regierungssitz der westlichen Chalukya-Dynastien. Auftraggeber für die meisten der Tempel und Höhlen-Tempel waren die jeweilig amtierenden Chalukya-Könige. Das einem Mandala verwandte Deckenrelief (Bild 3) zeigt im kreisförmigen Inneren sechzehn Fische, womit die allumfassende Anwesenheit Matsyas repräsentiert wird. Das symbolische Matsya-Motiv findet sich im Tempel 2 der vier Höhlentempel von Badami. Analytische Betrachter könnten nüchtern sachlich konstatieren, hier wäre lediglich ein quadratisch eingefasstes Rad mit sechzehn Speichen in Fischform als Deckendekoration zu sehen. Das Deckenrelief in Höhle 1 (Bild 4) kann sowohl als Narayana (denn Narayana ist nur ein weiterer Name für Vishnu) oder aber als Nagaraja (Schlangen-König)gedeutet werden. Alle äußeren Wandflächen vom Preah Khan Tempel (Angkor) sind prächtig geschmückt. Dvarapalas, Apsaras, Devatas und andere halbgöttliche Wesen zieren die Wände. Dutzende kleine Nischen fügen sich in den unteren Wandbereichen zu dekorativen Bildbändern, in denen bärtige im Gebet versunkene Männer sitzen. Mehrere Figuren-Typen lassen sich unterscheiden. Zum einen sind aufrecht sitzende bärtige Mann zu sehen, die mit bequem angewinkelten Beinen verharren, die Hände vor der Brust gefaltet halten und gerade in die Welt hinaus blicken (Bild 5, 7 & 9). Vermutlich sind Rishis dargestellt, die Kopfhauben erinnern an Vishnus topfförmige Krone. Zum anderen sind in Meditation versunkene Männer zu sehen, deren Knie den Boden berühren, deren Hände im Schoß gefaltet liegen und ihre Blicke sind leicht zum Boden gelenkt (Bild 6). Die streng disziplinierte Körperhaltung entspricht der klassischen Meditationshaltung, weshalb davon auszugehen ist, dass hier am ehesten Buddha-Nachfolger, wenn nicht Buddha selbst abgebildet wurde. Diese Annahme darf als gesichert gelten, weil die ursprüngliche Nutzung des Preah Khan Tempels für buddhistische Rituale vorgesehen war. Der Auftraggeber für den Tempelbau war kein Geringerer als der buddhistisch gesinnte König Jayavarman VII. Nachfolgende anders gesinnte Könige ließen das buddhistisch orientierte Bildwerk ausmeißeln oder umarbeiten. Bild 8 zeigt das nachgearbeitete Flachrelief an einem Pfeiler. Die buddhistische Meditationshaltung wurde in die bequemere Sitzhaltung der Rishis verwandelt. Das Buddha-Bild wurde ausgelöscht. Einen bärtigen Buddha werden Kunstliebhaber in Angkor vergeblich suchen. Die Linienführung des einstigen Buddha-Bildes konnte nicht vollständig ausgelöscht werden. Bild 8 zeigt also Rishi auf Buddha bzw. Buddha unter Rishi. Weshalb an den Wänden jeweils nur sechs anstatt sieben bärtige Männer versammelt sind, kann nicht erklärt werden (Bild 7 & 9). Fänden sich jeweils sieben Männer einer Wand zugeordnet, wären die Saptarishi bestätigt. Die einzelnen Rishis (falls die Weisen dargestellt sind) exakt zu definieren, wird selbst Wissenschaftlern kaum gelingen, denn allzu stereotyp sind die Figuren in Stein gehauen. Nur geringe Unterscheidungsmerkmale der einzelnen Figuren wären auszumachen. Hier wurde wohl mehr die Ästhetik einer harmonischen Flächengestaltung angestrebt, als das die konkrete Darstellung charakteristischer Rishis beabsichtigt war. Die Vielfalt der Götter, Halbgötter und sonstiger himmlischer Wesen an den inneren und äußeren Wänden der Leprakönig-Terrasse ist in Angkor Thom unübertroffen. Neben den Göttern sind auch etliche menschliche Erscheinungen anwesend (Bild 10 & 11). Die Darstellungen der bärtigen Männer sind individuell gestaltet, jeder männlichen Gestalt muss ein völlig eigenständiger Gesichtsausdruck attestiert werden. Mit den Darstellungen der bärtigen Männer (Bild 10 & 11) könnten durchaus einige aus dem Kreis der Sieben Weisen gemeint sein. Der Bildschmuck am Banteay Samre Tempel deckt ein weites Spektrum hinduistischer Überlieferung ab. Vishnu und Indra sind mehrfach präsent. Szenen aus dem Ramayana-Epos sind auf etlichen Tympana zu sehen und ganz versteckt auf Flächen mehrerer Säulenbasen finden sich Rishis in typischer Sitzhaltung: ihre Fingerspitzen ragen fast an die Lippen heran, wenigsten in den Bart hinein. Der außerordentliche Status dieser Menschen wird durch den ernsthaften Gesichtsausdruck betont. Diese Männer sind sich ihrer Sendung bewusst (Bild 12 & 12.1). Das Tympanum-Fragment vom selten besuchten, recht unpopulären Krol Ko Tempel (Bild 13) stellt einen sehr aufmerksam hörenden Menschen vor. Seine Hände sind hinter den Ohren angelegt. Diese typische Geste, welche als Verstärkung der Wahrnehmung bis heute praktische Anwendung findet, gilt in der indischen (asiatischen Kunst) als Ausdruck gesteigerter Achtsamkeit. Wie schon erwähnt wurden den Rishis vedische Offenbarungen (Mantras und Hymnen) zuteil, sie mussten folglich unter ständiger geistiger Anspannung mit geschärften Sinnen wachsam im Hier und Jetzt leben. Nicht umsonst wird beispielsweise auch der tibetische Yogi Milarepa häufig mit dieser Handhaltung bzw. mit einer Hand am Ohr abgebildet. Der leider zerbrochene Türsturz (durchaus auch als Tympanum zu definieren) vom Banteay Chhmar Tempel (Bild 14) bietet ein seltenes Bildmotiv. Fünf in Reihe sitzende Männer sind zu sehen: ganz links sitzt ein Harfenspieler (eventuell ein Gandharva, ein Himmelsmusiker), neben ihm ein Mann mit Bart und ungewöhnlicher Haartracht (vielleicht ein Brahmane), im Schoß hält er eine tote (?) Person, in der Mitte sitzt ein bärtiger Mann in der den Rishis eigenen Sitzhaltung, aber dieser Mann betet nicht, er führt eine sakrale Handlung aus (eventuell ein Totenritual), seine rechte Hand hält die Mala (Gebetskette). Schwerer noch ist die rechte Bildhälfte zu deuten. Was hält die bekrönte Person in den Händen? Ist der betende Mann enthauptet worden oder ist der Kopf abgebrochen und liegt zufällig in der Zwangsposition zwischen Schulter und Türsturzeinfassung eingeklemmt? Das Bild 14.1 bietet eine Motivvariante vom Türsturz Bild 14. Der dreiköpfige Gott kann nur Brahma sein. Die Wände der Außenmauern vom Banteay Chhmar Tempel sind mit ausdrucksstarken Reliefs bedeckt. Bildinhaltlich lassen sich etliche Parallelen zu den Reliefs am Bayon-Tempel in Angkor Thom ziehen. Auf den detailreichen Flachreliefs der nordwestlichen Außengalerie sind einige Nebenszenen beachtlich, die speziell den Alltag heiliger Männer anschaulich ins Bild rücken. Zwei Männer knien andächtig betend vor einem Shiva-Lingam (Bild 15). Der kleine, sehr enge Tempelraum bietet nur den beiden Männern Platz. Die Blicke der Männer richten sich auf das Heiligtum. Ein Baldachin wölbt sich über das Lingam. Vier Säulen grenzen den Tempelinnenraum ab. Die Liebe zum Detail spart auch den Dvarapala (Tempelwächter) nicht aus (Bild 15 links). Ein Mensch (ein Sadhu=Asket=heiliger Mann) verlässt den Tempel und geht zurück in den Wald (Bild 15 rechts). Ob hier eine konkret mythologisch belegbare Szene oder eine beliebige religiöse Kulthandlung abgebildet wurde, lässt sich kaum ermitteln, doch eines ist sicher, authentischer ist eine Tempelszene selten eingefangen worden. – Gleichfalls unbestimmbar nimmt sich das Relief (Bild 16) aus. Zwei Männer haben sich gesenkten Blickes mit verschränkten Armen vor/neben dem Tempel gesetzt. Diese Szene (Bild 16) liegt als Bildregister unter dem Register (Bild 15), wodurch für den Betrachter der Anschein erweckt wird, als säßen die (übrigens bärtigen) Männer wartend neben der Tempelvorhalle, um alsbald zum Ritual eintreten zu dürfen. Offen bleiben auch hier die Fragen, ob überhaupt Rishis und wenn ja, welche Rishis in der Tempelszenerie ihren Auftritt haben. Die hier vorgelegte Interpretation entspricht den Intentionen des Autors, andere Deutungen sind möglich. In vielen Klöstern in Kambodscha werden außer den Buddha-Statuen auch zahlreiche andere Statuen verehrt. Meist finden sich diese Statuen in kleinen Schreinen aufgestellt, so auch im Süd-Kloster des Angkor Wat (Bild 17 & 18). Doch auch unter freien Himmel stehen lebensgroße Statuen, denen mit kleinen liebevollen Opfergaben Achtung erwiesen wird. Im keine 60 Kilometer nordwestlich von Siem Reap entfernten, selten besuchten Wat Phnom Truang Baht wird einer Rishi-Statue innige Verehrung zuteil (Bild 19). Welcher Kategorie der heilige Mann zugeordnet werden muss, sei dahingestellt, doch unbestritten bleibt: der in Meditation versunkene Mann strahlt unerschütterliche Ruhe aus. Kein Mensch wird an dieser Statue unberührt vorbeigehen. Die Verlockung den bärtigen Mann vom Bayon Tempel (Bild 19) als weisen Mann zu klassifizieren ist durchaus verlockend, tatsächlich ist lt. Claude Jacques der Gott Shiva dargestellt. Das Relief aus dem Angkor Conservation Depot (eine Detailaufnahme von einem Lintel) zeigt zwei betende Männer mit Gebetsketten (Bild 20). Den Status dieser Männer zu beschreiben, verlöre sich nur in Vermutungen.

Es ließen sich Dutzende Namen der bekanntesten Rishis ermitteln, denen jeweils legendäre Verdienste zugesprochen werden, die Namen könnten geordnet aufgelistet werden, doch trotz aller Bemühungen werden keine tragfähigen Beweise bestätigen, dass dieser oder jener bärtige Mann auf den Khmer-Reliefs etwa den Agastya, den Brhigu, den Daksha, den Jamadagni, den Atri, den Narada oder etwa den Kapila meinen. Die meisten der verfügbaren gemalten Rishi-Bilder sind meist indischer Provenienz, sie entstanden in jüngerer Zeit und fanden als Buchillustrationen Verwendung. Zwischen den erhaltenen Artefakten alter indischer Bildhauerei und den modernen schön gefärbten idealisierten Bildern lagert ein Zeitsprung von vielen Jahrhunderten, wodurch alle Verbindungslinien, sofern jemals vorhanden gewesen, verblasst bzw. völlig erloschen sind. Die Forschung zum Thema RISHI ist längst nicht abgeschlossen, selbst in Indien gehen die Meinungen der Archäologen und Religionswissenschaftler nicht allenfalls konform. Kein Laie wird sich freiwillig dem Studium der altindischen Schriften hingeben, um vielleicht dem Verständnis der Sachlage näher zu rücken. Mit diesem Artikel wurde lediglich der zaghafte Versuch unternommen, ein wenig bearbeitetes Thema anzureißen und mit den geringen Erkenntnissen ansatzweise auf bestimmte Grundordnungen der Kategorisierung der heiligen Männer hinzuweisen. Eingangs wurde das Lexikon der östlichen Weisheitslehren zum Thema befragt. Der letzte Satz aus diesem Zitat beschreibt die für Laien und Nicht-Hindus unübersichtliche Mannigfaltigkeit der Erscheinungen: "Neben diesen großen Rishis gibt es noch viele andere." Zur weiterführenden Lektüre wird eine englischsprachige Internetseite empfohlen, die sehr gute Erklärungen zu den Rishis gibt: http://diehardindian.com/ancient-rishis/ Anhang 1: Im Roman MOBY DICK im Kapitel 82 (Ruhm und Ehre des Walfangs) listet Herman Melville geschichtlich-mythologische Erwähnungen verschiedener Wale auf. Zu lesen ist auch folgende Anmerkung: "Hier ist nun jene wundersame Lehre aus den heiligen Büchern der Hindu anzuführen, die uns den erhabenen Wischnu, einen der drei zur Einheit verschmolzenen Götter Indiens, als Ahnherrn schenkt, Wischnu, der durch die erste seiner zehn irdischen Verkörperungen dem Walfisch für alle Zeiten eine Sonderstellung gesichert und ihn geheiligt hat. Als Brahma, der Gott der Götter, die wieder einmal aus den Fugen gegangene Welt neu zu erschaffen beschloß, da setzte er Wischnu als Werkmeister ein; doch die Weden, die Bücher des geheimen Wissens, deren Kenntnis offenbar für Wischnu unerläßlich war, ehe er sein Amt antreten konnte, und die daher wohl eine Art Anleitung für künftige Welterbauer enthielten; diese Wedalieder lagen auf dem Grund der Wasser; daher nahm Wischnu die Gestalt des Walfischs an, tauchte als solcher bis auf den Grund der Tiefe und rettete die heiligen Bücher. Ist somit dieser Wischnu nicht als Waler anzusprechen, wie einer hoch zu Roß als Reiter bezeichnet wird? Perseus, der heilige Georg, Herkules, Jona und Wischnu! Ein Mitgliederverzeichnis, das sich sehen lassen kann! Welche Zunft außer der des Walfischfängers kann von vornherein mit solchen Namen aufwarten?" (Zitat Ende S. 602) HERMAN MELVILLE – MOBY DICK (Übersetzung: Fritz Güttinger) MANESSE VERLAG ZÜRICH 1944 ISBN 3-7175-9015-4 Anhang 2: In seinem Buch DAS TAO DER PHYSIK erläutert Fritjof Capra in allgemein verständlichen Erklärungen die Zusammenhänge zwischen mythologischer Überlieferung, philosophischer Deutung und religiöser Erfahrung. Die Seiten 85-95 befassen sich thematisch mit dem Hinduismus. Auf Seite 85 schreibt Fritjof Capra: "Die geistige Quelle des Hinduismus sind die »Veden«, eine Sammlung alter Schriften, die von unbekannten Weisen, den sogenannten »Vedischen Sehern«, aufgezeichnet wurden." (Zitat Ende). Für Fritjof Capra scheint festzustehen, dass die Veden von unbekannten Weisen verfasst wurden. Im selben Buch im Kapitel Buddhismus (S.97-104) gibt Fritjof Capra einen komprimierten Abriss der Lehren Buddhas. Diese Ausführungen sind insofern themenrelevant, weil nach Erstarken des Hinduismus der Buddhismus an die Peripherie der in Indien praktizierten Glaubensrituale weit nach außen verdrängt wurde, was zur Folge hatte, dass Buddha, der Religionsstifter (!), als Inkarnation Vishnus vereinnahmt wurde. Bis heute wird Buddha als eine der zehn Verkörperungen (Dashavatara) Vishnus von den Hindus fraglos anerkannt und respektiert. FRITJOF CAPRA – DAS TAO DER PHYSIK Die Konvergenz von westlicher Wissenschaft und östlicher Philosophie (Übersetzung: Fritz Lahmann und Erwin Schuhmacher) Knaur Taschenbuch 1997 ISBN 3-426-77324-4 Fotos: Günter Schönlein, außer: Bild 1: Illustration (Seite 519) aus einer Ausgabe der Mahabharata (Ramanarayanadatta astri) erschienen bei Gorakhpur Geeta Press (als Gemeinfreies Bild im Internet gekennzeichnet) Bild 2: Victoria & Albert Museum London (als Gemeinfreies Bild im Internet gekennzeichnet) Foto 7, 8, 12.1, 14.1, 19 & 20: Vanessa Jones Text: Günter Schönlein Korrektur: Vanessa Jones |

Autor Günter Schönlein

Auf meinen bisher acht Reisen nach Kambodscha habe ich viele Khmer-Tempel photographisch dokumentiert. Mit Pheaks Hilfe suchte ich auch viele schwer zu findende entlegene Tempel auf. In diesem Blog möchte ich meine dabei erworbenen Eindrücke und Kenntnisse gerne anderen Kambodscha-Liebhabern als Anregungen zur Vor- oder Nachbereitung ihrer Reise zur Verfügung stellen. sortiert nach Themen:

Kategorien

All

Der Blog enthält sowohl Erlebnis-Reiseberichte als auch reine Orts- und Tempel-Beschreibungen, siehe Kategorien "Persönliches" und "Sachliches" in der Liste von Tags oben, sowie eingestreute Beiträge zu anderen Reiseländern und Themen.

Die Fotos in den Blog-Artikeln werden durch Anklicken vergrößert. sortiert nach Erscheinungsdatum:

ARTIKEL

Prasat Leak Neang Leak Neang bei Pre Rup Tempel bei Beng Mealea Prasat Banteay Ampil Prasat Chaw Srei Vibol Rong Damrei und Phnea Kol Tempelmauern in Kambodscha Namenlose Tempel Angkor Thoms Trapeang Roun Tempel Stupas in Kambodscha Spean Thma Prasat Sanlong Prasat To Stupas in Süd-Indien Inmitten von Göttern 1 Inmitten von Göttern 2 Inmitten von Göttern 3 Inmitten von Göttern 4 Inmitten von Göttern 5 Inmitten von Göttern 6 Inmitten von Göttern 7 Inmitten von Göttern 8 Inmitten von Göttern 9 Inmitten von Göttern 10 Inmitten von Göttern 11 Inmitten von Göttern 12 Jainismus Jali Gesinnungswandel zweier Könige Lintel - Spezial Prasat Kravan Unbekannte Tempel in Siem Reap Unbekannte Tempel in Roluos Tempel im Umfeld des Bakong Prasat Trapeang Kaek Daun Troung Tempel Gargoyle (Wasserspeier) Prasat Preah Pithu Wasserbecken in Angkor Thom Preah Khan Brücken der Khmer Prasat Ta Muon Dharmasala - Vahnigriha Angkor Wat - Spezial Prasat Ta Prohm Banteay Kdei Tempel Spurensuche in Angkor Thom Wat Chedei bei Siem Reap Klöster in Siem Reap Geisterhäuser Museen in Siem Reap Museen in Kambodscha Banteay Kbal Chen Tempel Prasat Chanseyma Tomnob Anlong Kravil Tempel Banteay Samre Banteay Toap Tempel Kasen Tempel Banteay Chhmar Satellitentempel Löwen in Kambodscha Löwen in Indien Löwen in Myanmar Löwen in Indonesien Löwen in Sri Lanka Khmer-Bronzen in Mandalay Seima-Steine Stufen Akroterion Empfehlenswerte Bücher Trav Tempel Phnom Kampot Tempel Reangsai & Chamreang Tempel Wat Banteay Srei Tempel Prasat Totung Thngai Rundweg um den Phnom Bakheng Berg-Tempel Rund um den West Baray Pram Tempel & Char Leu Tempel Scheintüren Scheinfenster Stupas in Myanmar Stuckaturen in Bagan 1 Stuckaturen in Bagan 2 Stuckaturen in Bagan 3 Stuckaturen in Bagan 4 Stuckaturen in Bagan 5 Holzarchitektur in Myanmar 1 Holzarchitektur in Myanmar 2 Holzarchitektur in Myanmar 3 Tempel in Sale (Saley) Thiri Muni Pagoda in Sale Fenster in Bagan Fenstersäulen in Angkor Wanddekorationen Stelenhäuser in Angkor Prasat Kok Pongro Prasat Ta Keo Fundstücke in Angkor Thom Beatocello Artikel Nr. 100 Kala resp. Kirtimukha Buddha-Statuen in Angkor Thom Prasat Suor Prat & Khleangs Elefantenterrasse Spezial Tier-Reliefs am Baphuon Tempel Tier-Reliefs am Bayon Tempel Khmer zur See Bauabläufe Vidyadharis Apsara: Tänzerin oder Göttin Apsara Spezial Dvarapala Teil I Dvarapala Teil II Dvarapala Teil III Purnagatha Teil I Purnagatha Teil II Purnagatha Teil III Hamsa Vishnu in Angkor Sapta Matrika Trimurti in Angkor Wassertiere in Angkor Elefanten in Kambodscha Prasat Kouk Nokor Prasat Banteay Prei Nokor Prasat Banteay Khchorng Prasat Chrung Stuckaturen an Khmer-Tempeln Roluos Spezial Türsäulen 1 Türsäulen 2 Basen Kapitelle Boundary Bibliotheken Bayon Bibliotheken Bayon Spezial Unterwegs im Abseits 1 Unterwegs im Abseits 2 Unterwegs im Abseits 3 Unterwegs im Abseits 4 Unterwegs im Abseits 5 Leben am Fluss Reamker-Epos Tuol Sleng und Wat Thmei War Memorial Siem Reap Jean Commaille Saptarishi - die Sieben Weisen Hiranyakashipu und Narasimha Krishna Govardhana Balaha und Uchchaihshravas Sri Lanka Reise 2019 Teil 1 Sri Lanka Reise 2019 Teil 2 Sri Lanka Reise 2019 Teil 3 Sri Lanka Reise 2019 Teil 4 Sri Lanka Reise 2019 Teil 5 Sri Lanka Reise 2019 Teil 6 Sri Lanka Reise 2019 Teil 7 Mihintale Sri Pada - Buddhapada Ungewöhnliche Reliefs Seltene Götter-Reliefss Sugriva und Valin Prasat Kansaeng TK 2 bei Beng Mealea Prasat Chrei Prasat Kong Phluk Toab Chey Thom / Toan Chey Tauch Ta En Tempel Pram Tempel (Trapeang Chhun) Prasat Kuk Troap Pram Tempel Koh Ker Sambor Prei Kuk (Teil 1) Sambor Prei Kuk (Teil 2) Fliegende Paläste Kbal Spean Bauernhäuser Preah Phnom Tempel Kat Kdei Tempel und mehr Baset Tempel Prasat Cheang Thom Prasat Rorng Ramong Götterstatuen im Angkor Wat Spuren der Intoleranz Unbekannte Tempel in Siem Reap 2 Yoni & Lingam Banteay Srei (Tempel ohne Namen) Kok Singh Tempel Prasat Ta Tnur Ergänzung: Baset Tempel Prasat Prei Prasat Bay Kaek Tempel Prasat Kongbong Alter Weg nach Roluos Neuentdeckungen in Roluos 1 Neuentdeckungen in Roluos 2 Neuentdeckungen in Roluos 3 Neuentdeckungen in Roluos 4 Neuentdeckungen in Roluos 5 Bilderbogen 2 als 200ster Artikel Phnom Chisor Trotz Corona in Kambodscha 1 Trotz Corona in Kambodscha 2 Trotz Corona in Kambodscha 3 Trotz Corona in Kambodscha 4 Bayon Tempel Spezial 1 Bayon Tempel Spezial 2 Prasat Top West Spezial Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 1 Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 2 Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 3 Hayagriva Indrajit Krishna & Kaliya Vishnu allgegenwartig Die verlorene Sammlung (The Lost Collection) Srah Srang Yeay Pow Tempel Ta Prohm (Tonle Bati) Tempel Prasat Neang Khmau Phnom Bayang Tempel Phnom Bayang Nebentempel Prei Tempel Spezial Banteay Prei Spezial Krol Ko Spezial Prasat Tonle Snguot Phnom Da Angkor Borei Museum Prei Khmeng Stil Kala Preah Norodom Sihanouk Museum Krol Romeas & Kral Romeas Preah Khan versus Banteay Kdei Frömmigkeit versus Glaube Khmer Halsschmuck Spean Toap & Prasat Prohm Kal Dachlandschaften in Angkor Eindrücke vom Tag Bilderbögen Zentral-Vietnam Da Nang Marmorberge Da Nang Da Nang Halbinsel Son Tra Da Nang Museum Cham Sculpture Cham-Skulpturen: Vishnu & Shiva Cham Tempel in Vietnam Thap Phu Dien Thap Bang An Thap Khuong My Thap Chien Dan Thap Chien Dan - Museum Thap Dong Duong My Son (Teil 1) My Son (Teil 2) My Son (Teil 3) My Son (Teil 4) My Son (Teil 5) Cham Phong Lee Makaras der Cham Kala in Vietnam Hue - Verbotene Stadt Incense Burner Sepulkralkultur in Vietnam I Sepulkralkultur in Vietnam II Sepulkralkultur in Vietnam III Sepulkralkultur in Vietnam IV Hoi An Cao Dai Tempel in Hoi An Glocken in Vietnam Museum of Da Nang Skulpturen in Da Nang Musik und Tanz der Cham Henri Parmentier West Mebon Tempel 2022 Mebon Tempel Banteay Chhmar Phnom Sampov Garuda gegen Naga Naga-Chakra Mucalinda versus Naga Provincial Museum Battambang Tempel in der Region Damdek Preah Khan Spezial Teil 1 Preah Khan Spezial Teil 2 Preah Khan Spezial Teil 3 Preah Khan Spezial Teil 4 Preah Khan Spezial Teil 5 Preah Khan Spezial Teil 6 Kna Phtoul Tempel Phnom Komnop Pagoda Neak Buos Tempel Prasat Kuk Bros & Prasat Kuk Srei Phnom Chhgok Cave Tempel Preah Theat Kvav Region Beng Mealea alle Artikel alphabetisch sortiert:

A - Z

100ster Blog-Artikel 200ster Blog-Artikel Airavata in Indien und Angkor Akroterion Alter Weg nach Roluos Angkor Borei Museum Angkor Conservation Angkor National Museum Angkor Thom Buddha-Statuen Angkor Thom Fundstücke Angkor Thom Spurensuche Angkor Thoms namenlose Tempel Angkor Thoms Wasserbecken Angkors Tempelmauern Angkor Wat - Spezial Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 1 Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 2 Angkor Wat Spezial 2022 - Teil 3 Apsara: Tänzerin oder Göttin Apsara Spezial Apsaras Artikel Nr. 100 Ashoka und Jayavarman VII Außentempel Banteay Chhmar Bagans Fenster Bagan Stuckaturen 1 Bagan Stuckaturen 2 Bagan Stuckaturen 3 Bagan Stuckaturen 4 Bagan Stuckaturen 5 Bagan Stupas Bakheng Rundweg Balaha und Uchchaihshravas Banteay Ampil Banteay Chhma Mebon Banteay Chhmar Satellitentempel Banteay Kbal Chen Tempel Banteay Khyang Banteay Meanchey Museum Banteay Kdei Banteay Kdei versus Preah Khan Bauernhäuser Banteay Prei Nokor Banteay Prei Spezial Banteay Samre Banteay Sra Banteay Srei (Tempel ohne Namen) Banteay Toap Tempel Bakong-Umfeld Baphuon Tempel Tier-Reliefs Basen Baset Tempel Baset Tempel - Ergänzung Battambang Museum Battambang Verlorene Sammlung Bauabläufe Bay Kaek Tempel Bayon Bibliotheken Bayon Spezial Bayon Tempel Spezial 1 Bayon Tempel Spezial 2 Bayon Tempel Boots-Reliefs Bayon Tempel Tier-Reliefs Beatocello Beng Mealea Region Beng Mealea Umgebung Berg-Tempel Bibliotheken Bilderbögen Zentral-Vietnam Blogeintrag Nr. 100 Blogeintrag Nr. 200 Boots-Reliefs am Bayon Tempel Borobudur Löwenskulpturen Boundary Brücke Spean Thma Brücken der Khmer Bücher-Empfehlungen Buddha Pada Buddha-Statuen in Angkor Thom Cao Dai Tempel in Hoi An Cham Phong Lee Cham-Skulpturen: Vishnu & Shiva Cham Musik und Tanz Cham Tempel in Vietnam Chamreang Tempel Char Leu Tempel Chaw Srei Vibol Chedei-Lintel Commaille, Jean Damdek Region Tempel Da Nang Da Nang Halbinsel Son Tra Da Nang Marmorberge Da Nang Museum Da Nang Museum Cham Sculpture Da Nang Skulpturen Dachlandschaften in Angkor Daun Troung Tempel Devata oder Apsara Devatas Dharmasala - Vahnigriha Dvarapala Teil I Dvarapala Teil II Dvarapala Teil III Eindrücke vom Tag Elefanten in Kambodscha Elefantenterrasse Spezial Empfehlenswerte Bücher Ergänzung: Baset Tempel Fenster in Bagan Fenster indischer Tempel Fenstersäulen in Angkor Fliegende Paläste Frömmigkeit versus Glaube Fundstücke in Angkor Thom Gajalakshmi Gana-Darstellungen in Indien Ganesha Gargoyle der Khmer-Tempel Garuda gegen Naga Garuda und andere Vahanas Geisterhäuser Gesinnungswandel zweier Könige Glocken in Vietnam Götterstatuen im Angkor Wat Göttinnen der Hindus Halsschmuck Hamsa Hayagriva Henri Parmentier Hiranyakashipu und Narasimha Höhlentempel auf dem Dekkhan Hoi An Holzarchitektur in Myanmar 1 Holzarchitektur in Myanmar 2 Holzarchitektur in Myanmar 3 Hospital-Kapelle Ta Muon Hue - Verbotene Stadt Incense Burner Indra in Indien und Kambodscha Indra Lintel Indrajit Indische Göttinnen Indische Höhlentempel-Stupas Indische Löwenskulpturen Jainismus Jali Javanische Löwenskulpturen Jayavarman VII und Ashoka Jean Commaille Jubiläum Blog-Artikel Nr. 100 Kailash-Darstellungen Kala Kala - Lintel Spezial Kala in Vietnam Kala resp. Kirtimukha Kambodschas Löwenskulpturen Kampong Thom Museum Kapitelle Karttikeya und andere Vahanas Kasen Tempel Kat Kdei Tempel und mehr Kbal Chen Tempel Kbal Spean Khleangs & Prasat Suor Prat Khmer-Bronzen in Mandalay Khmer Halsschmuck Khmer zur See Kinnari Kirtimukha Klöster in Siem Reap Kna Phtoul Tempel Koh Ker Koh Ker Tempelmauern Kok Singh Tempel Kouk Nokor Tempel Kouk Tempel Kok Pongro Kravan Krishna & Kaliya Krishna Govardhana Krol Ko Spezial Krol Romeas & Kral Romeas Lakshmi in der asiatischen Kunst Leak Neang (Phnom Bok) Leak Neang (Pre Rup) Leben am Fluss Lingam & Yoni Lintel Literatur-Empfehlungen Lolei - Restaurierungs-Stand Lost Collection Löwen in Indien Löwen in Indonesien Löwen in Kambodscha Löwen in Myanmar Löwen in Sri Lanka Makaras der Cham Mandalays Khmer-Bronzen Marmorberge Da Nang Mebon Tempel Banteay Chhmar Mihintale Mucalinda versus Naga Museen in Kambodscha Museen in Siem Reap Museum of Da Nang Musik und Tanz der Cham My Son (Teil 1) My Son (Teil 2) My Son (Teil 3) My Son (Teil 4) My Son (Teil 5) Myanmars Holzarchitektur 1 Myanmars Holzarchitektur 2 Myanmars Holzarchitektur 3 Myanmars Löwenskulpturen Myanmar Stupas Mythos vom Milchozean Naga Naga-Chakra Namenlose Tempel am Bayon Nandi und andere Vahanas Narasimha und Hiranyakahipu Nationalmuseum in Phnom Penh Neak Buos Tempel Nebentempel Banteay Chhmar Neuentdeckungen in Roluos 1 Neuentdeckungen in Roluos 2 Neuentdeckungen in Roluos 3 Neuentdeckungen in Roluos 4 Neuentdeckungen in Roluos 5 Nokor Bachey Tempel Norodom Sihanouk Museum Pachisi Spiel Parmentier, Henri Phnea Kol Phnom Bakheng Phnom Bayang Tempel Phnom Bayang Nebentempel Phnom Bok Phnom Chhgok Cave Tempel Phnom Chisor Phnom Da Phnom Kampot Tempel Phnom Komnop Pagoda Phnom Krom Phnom Penh Bootsfahrt Phnom Sampov Prambanan Löwenfiguren Pram Tempel Pram Tempel bei Kralanh Pram Tempel (Trapeang Chhun) Prasat Andet bei Beng Mealea Prasat Banteay Ampil Prasat Banteay Khchorng Prasat Banteay Prei Nokor Prasat bei Beng Mealea Prasat Chanseyma Prasat Chaw Srei Vibol Prasat Cheang Thom Prasat Chrei Prasat Chrung Prasat Kandal Doeum Prasat Kansaeng Prasat Kas Hos Prasat Khla Krahoem Prasat Khnat Prasat Kok Pongro Prasat Kong Phluk Prasat Kongbong Prasat Kouk Chak Prasat Kouk Nokor Prasat Kravan Prasat Kuk Bros & Prasat Kuk Srei Prasat Kuk Troap Prasat Leak Neang Prasat Neang Khmau Prasat Olok Prasat Patri Prasat Phra Keo Prasat Preah Pithu Prasat Prei am Airport Prasat Prei Prasat Prasat Prohm Kal & Spean Toap Prasat Rorng Ramong Prasat Rorng Ramong am Bakheng Prasat Salvien Mean Prasat Sanlong Prasat Suor Prat & Khleangs Prasat Ta Keo Prasat Ta Muon Prasat Ta Noreay Prasat Ta Prohm Prasat Ta Tnur Prasat To Prasat Tonle Snguot Prasat Top West Spezial Prasat Totung Thngai Prasat Trapeang Kaek Prasat Trapeang Roupou Preah Ang Sang Tuk Preah Khan Tempelmauern Preah Khan Spezial Teil 1 Preah Khan Spezial Teil 2 Preah Khan Spezial Teil 3 Preah Khan Spezial Teil 4 Preah Khan Spezial Teil 5 Preah Khan Spezial Teil 6 Preah Khan versus Banteay Kdei Preah Norodom Sihanouk Museum Preah Phnom Tempel Preah Pithu Preah Theat Kvav Preah Tis Brücke Prei Khmeng Stil Prei Tempel Spezial Provincial Museum Battambang Purnagatha Teil I Purnagatha Teil II Purnagatha Teil III Quirlen des Milchozeans Reamker-Epos Reangsei Tempel Region Beng Mealea Reisebericht 2019 Teil 1 Reisebericht 2019 Teil 2 Reisebericht 2019 Teil 3 Reisebericht 2019 Teil 4 Reisebericht 2019 Teil 5 Reliefs am Baphuon Tempel Richner, Beat Rishis - die Sieben Weisen Roluos - Alter Weg Roluos - Neuentdeckungen 1 Roluos - Neuentdeckungen 2 Roluos - Neuentdeckungen 3 Roluos - Neuentdeckungen 4 Roluos - Neuentdeckungen 5 Roluos Spezial Roluos-Tempel um den Bakong Roluos' unbekannte Tempel Rong Damrei Brücke Rong Damrei Tempel Ruinen in Angkor Thom Rund um den West Baray Rundweg um den Phnom Bakheng Sale (Saley) in Myanmar Sales Thiri Muni Pagoda Sambor Prei Kuk (Teil 1) Sambor Prei Kuk (Teil 2) Sambor Prei Kuk Tempelmauern Sapta Matrika Saptarishi - die Sieben Weisen Satellitentempel Banteay Chhmar Scheinfenster Scheintüren Seima-Steine Seltene Götter-Reliefs Sepulkralkultur in Vietnam I Sepulkralkultur in Vietnam II Sepulkralkultur in Vietnam III Sepulkralkultur in Vietnam IV Shiva-Skulpturen Shiva und Parvati Siem Reaps Klöster Siem Reaps Museen Siem Reaps unbekannte Tempel Sihanouk Angkor Museum Skulpturen in Da Nang Spielende Götter in Indien Spean Beong Ampil Spean Memay Spean Tameas Spean Thma Spean Thmor Bay Krien Spean Toap & Prasat Prohm Kal Spuren der Intoleranz Spurensuche in Angkor Thom Srah Srang Sri Pada - Buddhapada Sri Lanka Reise 2019 Teil 1 Sri Lanka Reise 2019 Teil 2 Sri Lanka Reise 2019 Teil 3 Sri Lanka Reise 2019 Teil 4 Sri Lanka Reise 2019 Teil 5 Sri Lanka Reise 2019 Teil 6 Sri Lanka Reise 2019 Teil 7 Sri Lankas Löwenskulpturen Götterstatuen im Angkor Wat Statuen in Angkor Thom Stelenhäuser in Angkor Stuckaturen an Khmer-Tempeln Stuckaturen in Bagan 1 Stuckaturen in Bagan 2 Stuckaturen in Bagan 3 Stuckaturen in Bagan 4 Stuckaturen in Bagan 5 Stufen Stupas in Kambodscha Stupas in Myanmar Stupas in Süd-Indien Sugriva und Valin Svay Leu Pagoda Ta Aok Brücke Ta En Tempel Ta Keo Ta Kou Tor Ta Loek Tor Ta Muon Hospital-Tempel Ta Pech Tor Ta Prohm Ta Prohm (Tonle Bati) Tempel Tempel in der Region Damdek Ta Prohm von Banteay Chhmar Tani Ceramic Museum Tanz und Musik der Cham Tempel bei Beng Melea Tempel im Umfeld des Bakong Tempel in Sale (Saley) Tempelmauern der Khmer Tempelmauern von Preah Khan Tepkaosa Snay Terrasse der Efanten Spezial Thap Phu Dien Thap Bang An Thap Khuong My Thap Chien Dan Thap Chien Dan - Museum Thap Dong Duong Thiri Muni Pagoda in Sale Thorani Tier-Reliefs am Baphuon Tempel Tier-Reliefs am Bayon Tempel TK 2 bei Beng Mealea Toab Chey Thom / Toan Chey Tauch Tomnob Anlong Kravil Tempel Totung Thngai Trapeang Chong Trapeang Roun Tempel Trav Tempel Trimurti in Angkor Trotz Corona in Kambodscha 1 Trotz Corona in Kambodscha 2 Trotz Corona in Kambodscha 3 Trotz Corona in Kambodscha 4 Tuol Sleng und Wat Thmei Türsäulen 1 Türsäulen 2 Türsäulen Basen Türwächter Dvarapala Teil I Türwächter Dvarapala Teil II Türwächter Dvarapala Teil III Uchchaihshravas und Balaha Unbekannte Roluos-Tempel Unbekannte Siem-Reap-Tempel Unbekannte Siem-Reap-Tempel 2 Ungewöhnliche Reliefs Unterwegs im Abseits 1 Unterwegs im Abseits 2 Unterwegs im Abseits 3 Unterwegs im Abseits 4 Vahanas Vahnigriha - Dharmasala Valin und Sugriva Verlorene Sammlung Vidyadharis Vidyadharis und Apsaras Vishnu allgegenwartig Vishnu in Angkor Vishnu-Skulpturen Wanddekorationen Wasserbecken in Angkor Thom Wasserspeier der Khmer-Tempel Wassertiere in Angkor Wat Athvear Glaubenspraxis Wat Banteay Srei Tempel Wat Chedei Wat Kesararam Wat Po Veal in Battambang Wat Preah Ang San Tuk Wat Preah Knok Wat Preah Ngok Wat Thmei und Tuol Sleng Wats in Siem Reap West Baray Rundfahrt West Mebon Tempel 2022 Yama Yasovarman I. Yeay Pow Tempel Yoni & Lingam Zentral-Vietnam Bilderbögen zusätzliche Stichwörter folgen... Archive

April 2024

|

All rights reserved.

Copyright © 2015 Hor Sopheak & Unique Asia Travel and Tours, Siem Reap, Cambodia

Texts and Photos by Ando Sundermann and Hor Sopheak, unless otherwise stated

with special thanks to contributers Günter Schönlein and Jochen Fellmer

Copyright © 2015 Hor Sopheak & Unique Asia Travel and Tours, Siem Reap, Cambodia

Texts and Photos by Ando Sundermann and Hor Sopheak, unless otherwise stated

with special thanks to contributers Günter Schönlein and Jochen Fellmer

RSS Feed

RSS Feed